你知道古代釋奠禮是怎么樣的嗎?

釋奠禮是古代學校禮儀制度中極重要的一項內容。所謂釋奠,即陳設酒食用以祭奠先師先圣,“凡學,春,官釋奠于其先師,秋冬亦如之。凡始立學者,必釋奠于先師先圣”(《禮記·文王世子》)。它既作為古代學校的一種典禮,又是學校的一項制度。所祭奠者,在周代為周公;漢代以后,又加入孔子,與周公分別尊為先師、先圣;宋元以后,又尊孔子為師圣,成為祭奠的主要對象,還包括孔子的72位賢才弟子。凡學校初建落成,必須舉行釋奠禮,以示遵循先師先圣的教誨,興學以禮,教化民眾。而后每年春、秋兩季或春、夏、秋、冬四季還要舉行此禮,以示時刻牢記教誨,不忘學業,發憤讀書,以求功成名就。這是中國古代,乃至近代學校固定的一項禮儀制度。

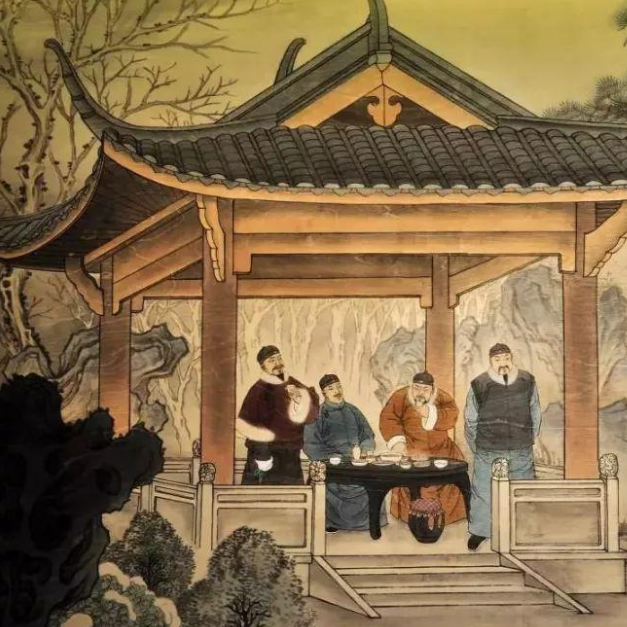

行釋奠禮時要設祭奠的場所,后代多建孔廟(也稱文廟、夫子廟),立孔子像,置放禮器、樂器,每年定期在此舉行祭孔禮。但最初的祭奠場所是隨學校而設,即在太學、國子學等學校中舉行釋奠禮。行禮要用太牢(牛羊豬三牲全備為太牢)供奉先師先圣。最初行釋奠禮時,也要先選貌似先師先圣者各一人,著先師先圣生前穿的那種服裝,充當祭祀的對象,也就是以“尸”代表死者受祭。以后才逐漸以牌位、畫像等方式代表受祭者。如果學校剛建,行釋奠禮時,還須以帛為供品,以器成(古代凡新制成一件器物,都要殺牲以祭,并將牲血涂抹于器物的縫隙之中,稱為釁,以表示器成)祭告先師先圣。當然帛也要以牲血涂色,其寓意與“釁器”相同。因釋奠禮屬于祭祀性的禮儀,所以多以掌管祭祀的官員主持儀式。漢代以后多由太常(為九卿之一,專門掌管祭祀禮樂。漢代太常除主管宗廟禮儀之外,還兼管選試博士)擔任此職。

到曹魏齊王正始年間(公元240—249年),行釋奠禮時,除祭奠孔子外,又加上孔子的得意弟子顏回。到北齊以后,不僅每年的仲春(陰歷二月)、仲秋(陰歷八月)要定期舉行釋奠禮,還規定每月初一都要向孔子行拜禮,屆時由祭酒帶領博士以下的教官和國子學的全體學生入堂,跪拜孔子,向顏回行揖禮。助教以下及太學生們則不入堂,只于臺階下行禮。同時規定,州學也于坊(教坊,即學堂)內立孔子、顏回廟,自博士以下,每月也要行禮。

唐朝建立以后,對釋奠禮更為重視,這一禮制更加完備。唐武德二年(公元619年),唐高祖李淵下令于國子學內分別修建周公廟和孔子廟,一年分四季進行祭奠,以儒官自為祭主,負責主持祭祀先師、先圣。州縣學校則由博士主持釋奠禮。唐太宗即位后,又對祭主的人選進行重新規定:國子學以國子祭酒為初獻,司業為亞獻,博士為終獻;州學以刺史為初獻,上佐(泛指州郡長官的部下屬官)為亞獻,博士為終獻;縣學則以縣令為初獻,縣丞(為縣令輔佐)為亞獻,主簿(掌文書,辦理事務)和縣尉(掌管一縣軍事)同為終獻。并以此作為固定的制度。獻,指獻祭,在釋奠禮上能夠有資格獻祭的,當然就是祭主。初、亞、終,則是獻祭時排列的先后順序。州、縣學校實際是由州、縣長官擔任祭主,官府介入學校的典禮,說明唐朝政府十分重視學校,重視培養人才。國子祭酒在獻祭時所致的祭詞中就要聲稱是受皇帝之遣,代其行禮。唐玄宗時,又改為春、秋二季釋奠,國子學、州學仍供奉牲,縣學只供酒和脯(干肉)。國子學行禮時,開始加入宮懸之樂,禮儀的規模更加擴大,除教官和國子監生、太學生等外,文武官員、僧道之徒及百姓也都前往祭奠。而祭奠的對象也由孔子、顏回再增加左丘明等22位賢人,并且又將他們排定座次,孔子是眾賢之師,居中而坐,旁邊為“十哲”坐像,即將孔子的十位弟子顏淵、閔子騫(損)、冉伯牛(耕)、冉仲弓(雍)、宰子我(予)、端木子貢(賜)、冉子有(求)、仲子路(由)、言子游(偃)、卜子夏(商)列侍于側。后來,又將顏淵附祭于孔子,遂升補曾參;再將曾參附祭,又升補顓〔zhuan專〕孫子張(師)為十哲之一。同時還將孔子的70位弟子、22位賢人畫于孔廟的墻壁上。入宋以后,附祭于孔廟的除顏淵、曾參外,又增加了子思和孟軻。再至后代,“十哲”又增加了有若和宋代的朱熹,合為“十二哲”。學校的這一禮儀制度以后再沒有多大的變化。

釋奠禮中還有專門為皇太子規定的禮節——皇太子釋奠禮。儀式分為齋戒、陳設、出宮、饋享、講學、還宮等,皇太子祭奠孔圣人之前,須散齋三日,致齋二日。凡陪同他參加釋奠的官員也要齋戒五日。即使是學官和國子監生,在皇太子釋奠之前同樣齋戒。行禮前三天,官府、國子監及有關的官員便于國子監和孔廟里緊張地忙碌起來,先要在廟東和學堂后面為皇太子搭筑帷帳,還要為文武侍臣及其他官員搭起臨時停息用的帳篷;然后要陳放磬、編鐘、镈〔bo博〕等樂器和尊等禮器,并派人認真清掃,墊平坑洼之處;由宰人(屠夫)殺牲,取血盛于豆,再烹煮祭牲;設先師先圣神位于學堂之中。皇太子出宮前兩天,東宮(太子的居處)也開始忙碌,既要為他準備禮服、車駕,又要準備儀仗、侍衛。饋享是皇太子行釋奠禮的主要儀式,祭奠這天,天還不亮,參加活動的官員和學生便著裝于監內恭候。皇太子到達國子監后,先在帳中歇息片刻,然后接受眾人的拜禮,便出帳,依次祭奠先圣、先師。祭奠之后,皇太子再回帳中更換服裝,隨后與學生一起在學堂聆聽執經、侍講、執讀等官講讀經書。這些儀式和活動全部結束后,皇太子便還宮。臨行時,鼓樂齊鳴,國子祭酒率學官及學生行拜禮,為他送行。

除皇太子之外,還有許多朝代的皇帝親自到國子監、孔廟行釋奠禮,并為孔子追封謚號,加封尊號。其規模之盛大,儀式之隆重,陳設之奢華,則遠非學校釋奠禮所能相比。

本文作者

Ta的圈貼

更多最新創建圈子

新中式圈 2019-09-17

圈主: 帖子:132

新中式圈 2019-09-17

圈主: 帖子:132 園林景觀圈 2019-09-17

圈主:cdr 帖子:106

園林景觀圈 2019-09-17

圈主:cdr 帖子:106 找泥工水電工 2019-09-17

圈主: 帖子:33

找泥工水電工 2019-09-17

圈主: 帖子:33 找木工安裝工 2019-09-17

圈主: 帖子:33

找木工安裝工 2019-09-17

圈主: 帖子:33 裝飾裝修圈 2019-09-17

圈主: 帖子:109

裝飾裝修圈 2019-09-17

圈主: 帖子:109

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|