盤點古代束修與釋菜禮

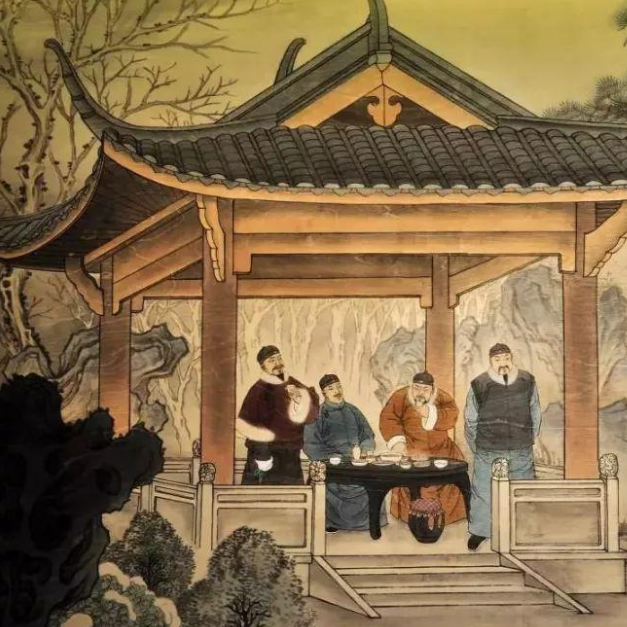

束修禮,是古代學生與教師初次見面時的一種禮節,也就是拜師之禮。束修為十條干肉,是古時君臣、親友之間互相饋贈的禮物。《禮記·少儀》稱:“其以乘壺(四壺)酒、束修、一犬,賜人;若獻人,則陳酒、執修以將命,亦曰乘壺酒、束修、一犬。”古時,男子15歲入學,入學時須交束修,以作為付給教師的酬金,所以“束修”也常用于上學的代稱,或作為年滿15歲的代名詞。孔子曾說:“自行束修以上,吾未嘗無誨也。”(《論語·述而》)入學繳納束修,以作酬謝教師的禮物,是天經地義的事情。由此而發展演變成一種學校的禮儀制度,體現了中華民族尊師重教的崇高風尚。當然孔子生活的春秋時期,是以束修為禮物,其后未必如此,可“束修禮”的名稱一直流傳下來,成為古代學生入學所行的第一種禮節,實際也使學生自入學之初便受到尊敬師長的教育。

古人重教,絕不僅僅局限于束修禮,學生、家庭,乃至全社會都以尊師為榮。不過因為束修禮是作為拜師的禮儀,而備受重視,約定俗成,成為一項固定的制度。如唐朝政府就曾規定:學生入州、縣學校,須繳納束帛一篚〔fei匪,盛物的竹器。實為一匹〕、酒一壺(實為二斗)、脯(即修)一案(實為五脡〔ting挺〕,長條的干肉),作為與教師的見面禮。行束修禮這天,學生著青衿〔jin今〕學服,攜帶著這些禮品去學校。來到校門后,先站立在門外。學校的先生則站在學堂的臺階上,派人出門詢問學生的來由。學生稍稍向前,說明自己前來拜師求學的意愿。先生聞后,則謙稱自己無德,恐將誤人子弟。學生則再次表示從師的決心,并請求先生能夠賜見、收留自己。先生見學生態度堅決,無法推辭,才命人請學生入門。學生面對先生站立,待先生走下臺階,立刻行跪拜禮。先生回拜答禮后,學生便將禮品取出,擺放在先生面前,請他收下。先生答應收下,實際也就是表示同意收留這名學生入學。從此他與先生正式建立起師生關系。這種禮節,看上去似乎很繁瑣,但它恰恰體現了師生之間以禮相待和謙遜文明的融洽關系。學生自入門之始,即接受尊師的禮儀教育,即使是皇太子也不例外。按照禮儀的規定,皇太子初入學門,拜見博士時,所攜禮品,所著服飾,與博士的問答,以及最后的拜禮,和州、縣學的束修禮是完全相同的(參見《通典·禮七十七、八十一》)。這也說明,尊師重教在中國古代一直受到社會各階層的普遍重視,這也正是中華民族的傳統美德。

釋菜禮,又作“舍采”、“擇菜”,這也是古時讀書人在入學時所行的一種典禮,即用蘋(又叫蘋蒿,嫩芽可以食用)、蘩[fan煩,白蒿]等野生菜蔬祭奠先師,敬奉給教師,以此表示從師學藝。其儀式與釋奠禮相同,只是不殺牲供奉,所以古人說釋菜禮是“禮之輕者”,但禮輕情義重。相傳春秋時,孔子周游列國,曾受困于陳國(今河南淮陽)、蔡國(今河南新蔡)之間,七天沒有飯吃,只能靠煮灰菜為食,可他每天仍于室內撫琴作樂。與孔子隨行的弟子子路、子貢認為已到了窮途末路的境地,只有顏回仍每天“釋菜于戶外”,也就是每天從野外采摘回野菜,在孔子住所的門口向老師行禮致敬,以表示盡管老師的處境極端困苦,自己仍然堅持做人的原則,跟隨老師學藝。顏回此舉,體現了他尊師的風尚。尊師,正是中華民族所具有的一種崇高的風尚與美德。正因如此,后人便將顏回配享(即附祭)于孔子,讓人們在祭奠孔子的同時,也對他行祭奠之禮,也是對顏回尊師的贊頌。可見,古人在學校舉行釋菜禮,目的在于對剛入學的學生進行一次尊師教育,讓學生以顏回為榜樣,始終以先生為師,永世不忘教育之恩。

本文作者

Ta的圈貼

更多最新創建圈子

新中式圈 2019-09-17

圈主: 帖子:132

新中式圈 2019-09-17

圈主: 帖子:132 園林景觀圈 2019-09-17

圈主:cdr 帖子:106

園林景觀圈 2019-09-17

圈主:cdr 帖子:106 找泥工水電工 2019-09-17

圈主: 帖子:33

找泥工水電工 2019-09-17

圈主: 帖子:33 找木工安裝工 2019-09-17

圈主: 帖子:33

找木工安裝工 2019-09-17

圈主: 帖子:33 裝飾裝修圈 2019-09-17

圈主: 帖子:109

裝飾裝修圈 2019-09-17

圈主: 帖子:109

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|