長安十二時辰的叉手禮,全國眾多茶師一定不陌生

滿堂花醉三千客,一劍寒霜十四州。倘若你做了一個特別美的夢,穿越到李白的身上,跟隨著詩仙的步伐,夢回長安。

你看到迎面走來一個笑吟吟的商販,無故湊到你的面前,“這位公子,今日上元佳節,長安的燈市氣勢宏偉,燃燈萬盞,我們坊內占據最佳賞燈位置,還有湯鮮噴香的水盆羊肉,公子可愿跟我走一趟?”

看著商販深情難卻,你實在搞不懂他究竟看中你的哪一點。你左思右想自己全身上下并無之值錢的東西,卻注意到商販時不時眼神瞟過你腰間的佩劍。

腦海中的記憶將你帶回當年,離開蜀中前,你接過父親手中的龍泉劍,從此它陪你仗劍天涯,也就有了“寧知草間人,腰下有龍泉”。

初生牛犢不怕虎,首次游覽長安,你好奇心使然就跟著去了,此刻真心希望手中有一本唐朝穿越指南,以便你在這長安城能夠活下去。

夢在這里中斷了,醒來之后你發現昨夜因為沉迷于電視劇《長安十二時辰》,才做了這么匪夷所思的穿越之夢。

那么,隨著《長安十二時辰》的熱播,叉手禮、唐代茶飲.....唐朝社會流行風潮與文化你了解多少?

1. 唐代盛行的叉手禮

《長安十二時辰》這部劇,將叉手禮帶火,劇中多次呈現在觀眾面前。

其實之前的電視劇《知否知否應是綠肥紅瘦》的劇組也對禮儀十分考究,還記得明蘭出嫁前告知神明的時候,她行的禮就是叉手禮。

說到這里,我們有必要了解一下叉手禮的歷史淵源。

“叉手”一詞常見于早期的漢譯佛典, 大體解釋為“兩手交叉”或“手指交叉”。

臺灣語言學家竺家寧說過早期佛經中的“叉手”有兩手交叉之意。

《說文解字﹒又部》中寫道:“叉, 手指相錯也。從又, 象叉之形”。“叉手”最初為佛教固有禮儀。

東漢時期, 佛教語域中用“叉手”表示尊敬。

西晉時期逐步發展出世俗的“叉手”禮, 僧俗手禮共用“叉手”一個詞形。

隋唐時期, 世俗“叉手”禮盛行, “叉手”成為世俗手禮的專用名稱, 屬揖禮的一種。

但據史料記載, 叉手禮在唐代的發展同密教的傳入有著直接的聯系,密教起源于大乘佛教里的“陀羅尼”。

密教系統地、較大規模地傳入中國始于唐代。8世紀的開元年間, 來自印度的高僧善無畏、金剛智和不空在玄宗皇室的支持下翻譯大量密宗經典, 弘揚密法, 被視為唐密的開端。

《唐代詩詞語詞典故詞典》中叉手禮釋義為:“兩手交叉抱拳, 是一種禮儀。”

叉手示敬,是唐代盛行的一種恭敬姿勢。

唐代叉手禮的行法是兩手交于胸前,左手握住右手,右手拇指上翹。

柳宗元的詩,“入郡腰恒折,逢人手盡叉”說明叉手禮成為了當時社交的常用禮儀。

之后,南宋時期陳元靚所作《事林廣記》丁集卷上“幼學須知”對叉手禮有了詳實介紹:“凡叉手之法, 以左手緊把右手拇指, 其左手小指則向右手腕, 右手四指皆直, 以左手大指向上, 如以右手掩其胸, 手不可太著胸, 須令稍去胸二、三寸許, 方為叉手法也。”

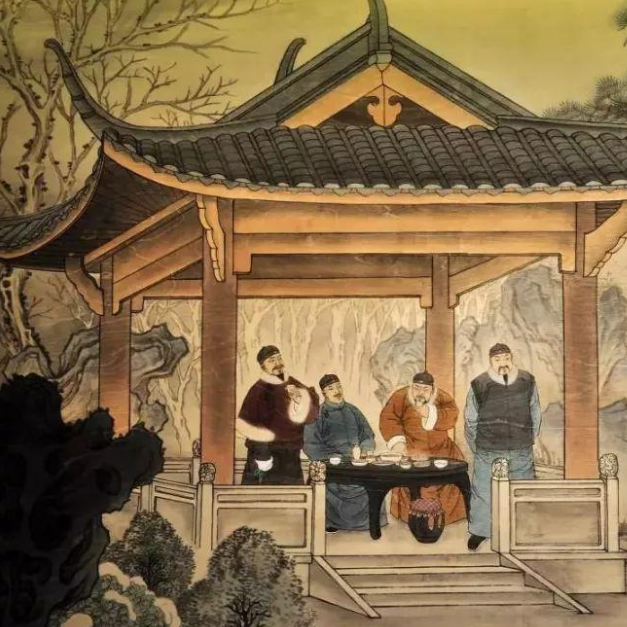

除了文獻記載以外,《韓熙載夜宴圖》和《女孝經圖》兩幅畫中也有叉手禮的圖形描述。

唐安公主墓和安陽唐代趙逸公墓中出土的壁畫也對叉手禮有了記載。

到了遼代中后期, 隨著“因俗而治”政策的推行, 契丹和漢兩大主體民族的融合進程加速。時任樞密副使的韓琦就在仁宗慶歷三年上疏, 稱契丹“典章文物, 飲食服玩之盛, 盡習漢風”, 這一情況在“叉手”題材的壁畫得到了充分的反映, 并且出現了反“叉手”的形象。

綜觀中國古代歷史, 到了元代實現南北一統之后, “叉手”禮重新以中原傳統樣式出現, 并逐漸在墓葬壁畫中消失。

叉手禮的歷史傳承和演變過程是中國傳統禮法文化的再造和升華。

自古以來我國就是禮儀之邦,中國文化根源出乎于禮,我們秉承這種信念并且致力于成為合格的傳承者。

正如我們李樂駿校長在《善意美好,是茶人的本來面目》這篇文章中寫的一樣:

“草木有善,自然有善。茶人的使命,與偉大的詩人一樣,就是透過茶,去傳遞這種善意。人之初,性本善。中國人知道善意是生命的開始,是所有人類的本來面目。”

《禮記》中提出:“禮節民心。”叉手禮在弘益,尊卑皆可使用,大人小孩,師生之間,同級之間....只為傳承那一份善意美好。

社會的和諧、民心的安定是人類一直以來追求的遠大理想。創建文明社會離不開禮貌和道德的規范,講禮可以節制民眾私心雜念。

從社會的發展到我們個人的發展,從叉手禮開始,學習中華傳統儀禮,弘揚中華傳統文化,不僅能培養我們的文化氣質,還能開闊我們的人生境界。

2. 茶與唐代宮廷、民間生活

除了叉手禮,在《長安十二時辰》的劇情中,我們還可以找到唐代茶文化的相關細節,劇中有好幾幕都是主角李必吃茶的場景。

在唐代,茶不是用來喝的,而是用來吃的。

唐代吃茶和今天我們的喝茶大不一樣,唐代飲茶方式以“煎茶法”為主。先將采來的茶葉搗碎、拍打成餅狀,之后再烤干保存。

喝茶時,根據喝茶的人數取出適量的茶餅,將茶餅稍微烤一烤,再把茶餅碾壓成茶末狀;然后等水煮沸后,往鍋中放入茶末,稍微攪動,最后加入香料調味之后再飲用。

而在唐代宮廷中,茶葉扮演著重要的角色,帝王清飲娛樂、清明盛宴、王子公主婚嫁、殿試內廷賞賜、接待外國來使、供養三寶、祭天祭祖等場合都會用到茶。

文成公主遠嫁吐蕃,將茶葉從中原帶入雪域高原,這就是唐代典型的以茶為聘的事例。

曹鄴的《梅妃傳》中就記載了開元天寶年間,唐玄宗李隆基同王侯、后妃斗茶的情景。開元之后,朝廷設置貢茶院,每年春天遣官吏督造。

飲茶時,仕女用長柄茶杓將煮好茶湯從茶釜盛出,舀入茶盞,分茶飲用。這是唐朝宮廷中茶事昌盛的佐證之一。

相比唐朝宮廷茶飲的普及,在民間,想在長安街的街坊上吃到茶還是一件難事。

直到天寶年間,吃茶才在坊間流行起來,這里的茶混合了蔥、姜、花椒、大棗、桂皮、橘子皮、薄荷葉等多種調味料,還加了鹽,成了所謂的茶湯。

《長安十二時辰》這部劇帶給我們的文化追憶遠不僅僅限于此,整個故事的背后是一場文化盛宴的再現。

讓我們沉淪在大唐長安的美輪美奐之中,追憶那失落的盛世文明。

關于劇情人物,劇中靜安司司丞李必的原型就是唐代著名的政治家李泌。

當你看到他玄衣玉冠,骨節珊然,白馬飛馳而來就知道,歷史上那個超凡脫俗的神仙宰相雖然修道,卻善用謀略來撥亂反正、安邦定國。如果心懷天下蒼生,權謀,有何不好?

李必要面對的,是包藏禍心想要傾覆大唐的境外勢力;是云譎波詭的朝堂之爭;是背后推手和朝中奸佞的狼狽為奸;是深淵般無窮無盡的陰謀算計;是歷史車輪滾動下的盛極必衰。

他目如秋水,眼底是一望無際的長安城。他的身后,就是那個萬國來朝,擁有璀璨文明,舉世矚目的大唐。

本文作者

Ta的圈貼

更多最新創建圈子

新中式圈 2019-10-18

圈主: 帖子:132

新中式圈 2019-10-18

圈主: 帖子:132 園林景觀圈 2019-10-18

圈主:cdr 帖子:106

園林景觀圈 2019-10-18

圈主:cdr 帖子:106 找泥工水電工 2019-10-18

圈主: 帖子:33

找泥工水電工 2019-10-18

圈主: 帖子:33 找木工安裝工 2019-10-18

圈主: 帖子:33

找木工安裝工 2019-10-18

圈主: 帖子:33 裝飾裝修圈 2019-10-18

圈主: 帖子:109

裝飾裝修圈 2019-10-18

圈主: 帖子:109

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|