中國古代禮儀文化的弊端

禮儀,是人類社會為了維系社會的正常生活秩序,而所需要共同遵循的一種行為規(guī)范。它既表現(xiàn)為外在的行為方式——禮貌、儀節(jié);又表現(xiàn)為更深層次的精神內(nèi)涵——道德修養(yǎng)。

幾乎每一個人都希望自己能生活在一個秩序井然、有著高效率的社會環(huán)境之中,他們還希望所遇見的人都是彬彬有禮的,希望自己在任何地方和任何時候都受到尊重,也就是說,他們都?xì)g迎禮儀,希望自己生活在一個注重禮儀的社會里。

但是,禮儀的社會又必然會對每一個社會成員提出許許多多的約束,用來規(guī)范他們的言行舉止,規(guī)定什么不可以做,什么可以做,怎樣做才會受到贊賞,而怎樣做卻會引起反感,凡此種種,使人不能隨心所欲,于是又使得有一些人對禮儀討厭起來,覺得它太繁縟,有時候甚至是太縛人手腳。

這是在禮儀領(lǐng)域里必然會遇到的一對矛盾。一方面,從客觀上說,任何時代、任何民族的禮儀規(guī)范都確實(shí)存在著這樣那樣的缺陷或是弊端,比如通常所說的繁文縟節(jié)就是一例,所以總有人試圖要變革它,使得它既具有一定的規(guī)范性,有利于吏立正常的社會生活秩序,而又不至于變成阻礙社會進(jìn)步、妨導(dǎo)人們個性發(fā)展的一種弊端。事實(shí)上,社會禮儀沿革至今乃遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到、而且?guī)缀鯚o法達(dá)到理想的境界。另一方面,從觀觀上說,每個人既然生活在一個群體的社會里,他要交際往來,就必得去遵循在這個時代、這個民族中共同通行、約定俗成的禮儀規(guī)范。有時候,即使并非是自己的本性使然,也得強(qiáng)制目己接受這種約束,養(yǎng)成這種習(xí)慣,遵循這種規(guī)范,否則,公共生活就會混亂,人際關(guān)系就會受損。可以說講究禮儀是每個人應(yīng)有的自我修養(yǎng)。

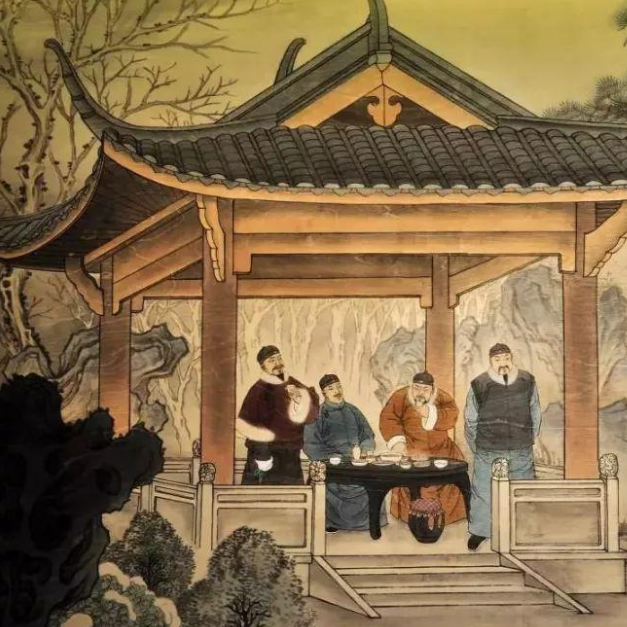

在禮儀領(lǐng)域里,我們所遇到的另一個問題是如何正確對待傳統(tǒng)的問題。中華民族自古有“禮儀之邦”的美稱。從禮儀制度與風(fēng)俗的歷史悠久、內(nèi)容豐富和影響深遠(yuǎn)而言,我們甚至可以把中國的傳統(tǒng)文化稱之為禮文化。禮儀原來本是民眾的風(fēng)俗習(xí)慣,進(jìn)入階級社會,統(tǒng)治者出于治理的需要,將其中一部分風(fēng)俗習(xí)慣固定化、程式化、復(fù)雜化、神秘化,上升為禮制。在我國歷史上,由于儒家的一再倡導(dǎo),禮制反過來又對底層民眾的生活方式和風(fēng)俗習(xí)慣產(chǎn)生了很大的影響,禮制下沉,就成為通常聽說的禮俗。儒家主張“以禮治國”,儒家所提倡的禮,內(nèi)容十分寬泛,幾乎無所不容,其中有不少合理的成分,諸如尊道貴德、律己修身、仁愛孝悌、敬老愛幼、尊師重教、誠信修睦、精忠報國、天下為公、以義制利、自強(qiáng)不息等內(nèi)容,無疑是二生傳統(tǒng)文化的精華,以美好的道德品質(zhì)為核心,提升為一定的價值取向,并對人們的行為方式作出必要的規(guī)范和約束,它體現(xiàn)著中華民族的優(yōu)秀品質(zhì),并且成為中華民族賴以生存和發(fā)展的凝聚劑和內(nèi)聚力,對中國社會的發(fā)展起過積極的推動作用。

毋庸諱言,傳統(tǒng)的禮儀道德又是產(chǎn)生在階級社會里的,它必然帶有產(chǎn)生它的那個社會的深深烙印,有著它不合理的一面,諸如“三綱五常”、“存天理,滅人欲”、“三從四德”等一系列內(nèi)容,則成為桎梏思想、扭曲人格、扼殺生命的罪惡淵藪。傳統(tǒng)禮儀道德的弊端,有的是它本身就存在著的,也有的則是實(shí)行禮儀的人造成的。歷代統(tǒng)治者往往用禮儀來鉗制老百姓,而他們自己卻不受其約束,滿嘴里仁義道德,一肚子男盜女娼,其實(shí)也就成了偽禮。

本文作者

Ta的圈貼

更多最新創(chuàng)建圈子

新中式圈 2020-07-31

圈主: 帖子:132

新中式圈 2020-07-31

圈主: 帖子:132 園林景觀圈 2020-07-31

圈主:cdr 帖子:106

園林景觀圈 2020-07-31

圈主:cdr 帖子:106 找泥工水電工 2020-07-31

圈主: 帖子:33

找泥工水電工 2020-07-31

圈主: 帖子:33 找木工安裝工 2020-07-31

圈主: 帖子:33

找木工安裝工 2020-07-31

圈主: 帖子:33 裝飾裝修圈 2020-07-31

圈主: 帖子:109

裝飾裝修圈 2020-07-31

圈主: 帖子:109

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|