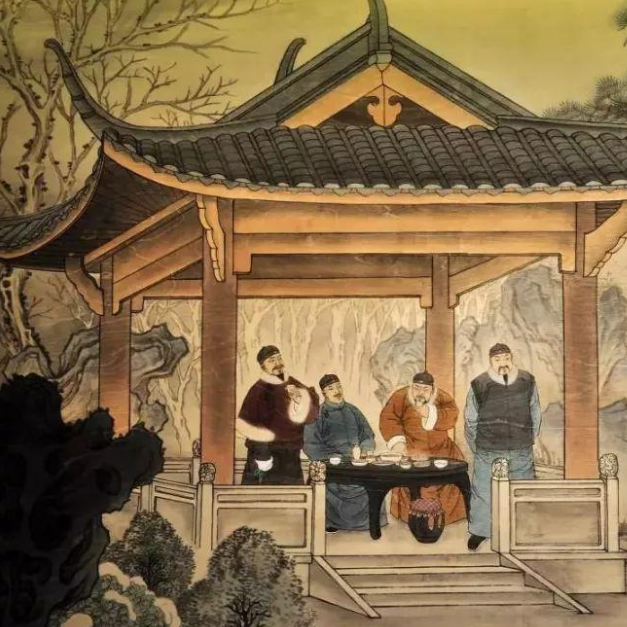

古代禮儀之父子之禮

父子之禮

中國古代社會是一個父權社會,男尊女卑的思想很嚴重,而家庭之所以得以穩(wěn)定,得益于父母與子女之間的感情。因此兩代人之間的血緣關系是極其重要的因素。歷史上一般把這兩代人之間的禮儀稱為“父子之禮”。同時,中國古代社會又是一個專制社會,家中全體成員都以男性長者為尊,可以說父子之禮是維系家庭尊卑秩序最為基本的禮節(jié)。

父子之禮又可分成兩層:父母對子女,要“慈”“嚴”“教”;子女長大后,要感恩于父母在生活上對自己的關愛以及在品德和做人上對自己的教導,即“孝順”。

慈,就是父母對子女的慈愛。孟子說:“幼吾幼,以及人之幼”,意思是要人們把愛自己子女的心推廣開來,愛天下的孩子,可見他認為人們愛親生子女是天經(jīng)地義的。民間諺語用“十指連心”來比喻這種親情,也是非常形象的。“可憐天下父母心”這句話所表達的感情就更為深沉了。即使有個別的父母用偏激的方式對待子女,其出發(fā)點的本意也是“望子成龍”或“恨鐵 不成鋼”。

嚴、教是被連在一起體現(xiàn)的。在傳統(tǒng)社會中,家教歷來都是被家庭、家族十分看重的一件事情,并且還要突出一個“嚴”字,俗稱“嚴于家教”。《三字經(jīng)》云:“養(yǎng)不教,父之過。”北齊顏之推所撰的《顏氏家訓》中就有《教子》篇, 他主張“父子之嚴,不可以狎;骨肉之愛,不可以簡。簡則慈孝不接,狎則怠慢生焉。”所謂“嚴父慈母”,一般認為,母親可以慈愛多些,而父親則必須威嚴,不威嚴就很難教育子女。諺語“寵子不發(fā)”“不打不成才”,說的也就是這個道理。古人教育子女的內(nèi)容非常寬泛,從日常起居、行為舉止到琴棋書畫,還有各種實用技藝。但其核心在于教育子女怎樣做人,諸如仁、義、 禮、智、信、忠、孝、悌、恕等一系列倫理道德規(guī)范和與之相應的行為禮節(jié)。

本文作者

Ta的圈貼

更多最新創(chuàng)建圈子

新中式圈 2018-07-04

圈主: 帖子:132

新中式圈 2018-07-04

圈主: 帖子:132 園林景觀圈 2018-07-04

圈主:cdr 帖子:106

園林景觀圈 2018-07-04

圈主:cdr 帖子:106 找泥工水電工 2018-07-04

圈主: 帖子:33

找泥工水電工 2018-07-04

圈主: 帖子:33 找木工安裝工 2018-07-04

圈主: 帖子:33

找木工安裝工 2018-07-04

圈主: 帖子:33 裝飾裝修圈 2018-07-04

圈主: 帖子:109

裝飾裝修圈 2018-07-04

圈主: 帖子:109

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|