古代父子之禮的具體體現(xiàn)

父子之禮實際上強調的是中國歷代統(tǒng)治者最為推崇的“孝道”,那么子女對于長輩應盡的禮節(jié)具體又有哪些呢?

(1) 尊重父母,順從父母。

父母健在,家中小輩凡事均不能擅自做主,一概需要向父母請示。子女對父母或長輩講話時要體態(tài)端正,言辭不能粗聲惡氣,更不能指手畫腳,需語調和緩。父母在家,子女外出時必須先告知父母,外出回來之后要先見父母。遠行歸來,若是捎回禮物,要讓父母、長輩先過目之后,才可收存或分發(fā)他人。對于父母吩咐的事情要用心記下,妥善辦理。父母有了過錯,子女不能指責,要低聲勸說。隨父母出門走路時,要緊緊跟在父母的身后,謹慎侍奉。此外,分配家中臥室時,要讓父母住最好的,小輩不可僭越。座位,同樣有尊卑高下之分,要讓父母坐上位。走路時,子女不可擋道,要自覺靠邊、緊隨其后。

(2) 子女對父母,要昏定晨省。

子女早上起床后和晚上睡覺前都要到父母跟前行禮請安。吃飯時,父母不落座子女就不能入座,父母不動筷子女也不能動筷。就餐中,子女要時刻注意父母喜歡吃什么并且主動把該食物放到父母跟前,還要留意父母何時需要添飯、加湯等。得知父親外出回來時,要盡早去迎接,見面要先行磕頭禮, 起身之后再問候身體、飲食安否,等等。一個家庭其實就是一個微縮的王國,父親的話在家中就是圣旨,正常情況下晚輩不得違拗;即使說得不對,也不能直接指出,要委婉說明原因,不能讓父親感到尷尬、難堪。父親在身邊時,父親不坐,孩子就不能坐;父親不讓孩子走,孩子就不能隨便離開,最合乎禮節(jié)的做法是垂手侍立,恭敬聆聽觀察父親的言行。父親在談話時,孩子不得隨便插嘴、心不在焉等;父親允許坐時才能坐,父親允許發(fā)表意見時才能發(fā)表合適的見解。無論和誰提及自己父親的名諱時,都不得直呼其名。

(3) 父母生了病,子女有侍疾之禮。

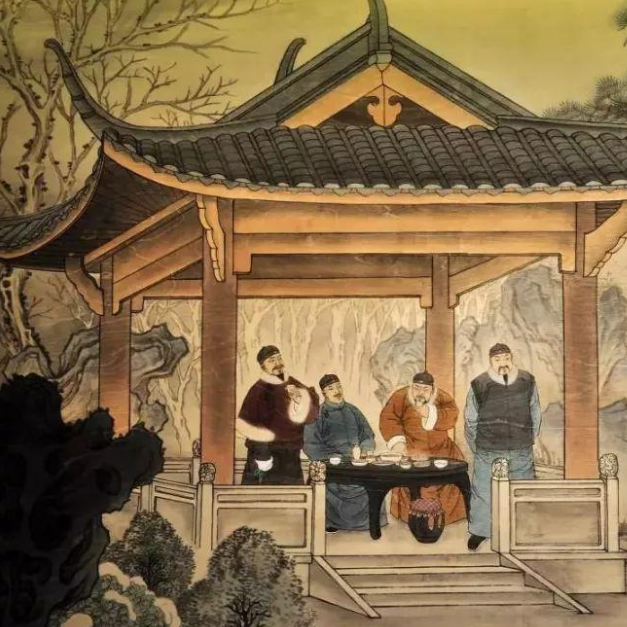

父母生病,子女要陪在病榻旁邊,為之請醫(yī)生治病,做到衣不解帶,親嘗湯藥,盡可能滿足父母的要求。《禮記?曲禮上》說:做子女的在父母生病期間要少喝酒吃肉,不可彈琴唱歌,不可放聲大笑,不可惡聲惡氣地怒罵, 一舉一動都得有憂心忡忡的樣子。《朱子家禮》卷八《家禮雜儀》中說:父母有病,“子婦無故,不離側,親調嘗藥餌而供之,父母有疾,子色不滿容, 不戲笑,不宴游,舍置余事,專以迎藥檢方,合藥為務,疾己,復出。”(見圖1-14)。明代的《立極開辟垂訓》說,“父母有疾,則衣不解帶,藥必親嘗。”

(4) 在子女的婚姻大事上,歷來有“父母之命,媒妁之言”的成規(guī)。

在子女的婚姻大事上,對于女婿的選擇,也必須遵從父母的喜好,父母喜歡的,子女就得喜歡;父母不喜歡的,子女就不能喜歡。漢樂府民歌《孔雀東南飛》中焦仲卿和他的妻子劉氏以及南宋大詩人陸游與唐婉的悲劇,都是因為父母的拆散造成的。

本文作者

Ta的圈貼

更多最新創(chuàng)建圈子

新中式圈 2019-07-09

圈主: 帖子:132

新中式圈 2019-07-09

圈主: 帖子:132 園林景觀圈 2019-07-09

圈主:cdr 帖子:106

園林景觀圈 2019-07-09

圈主:cdr 帖子:106 找泥工水電工 2019-07-09

圈主: 帖子:33

找泥工水電工 2019-07-09

圈主: 帖子:33 找木工安裝工 2019-07-09

圈主: 帖子:33

找木工安裝工 2019-07-09

圈主: 帖子:33 裝飾裝修圈 2019-07-09

圈主: 帖子:109

裝飾裝修圈 2019-07-09

圈主: 帖子:109

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|