鴟吻的樣式有哪些?

鴟尾之名據漢代文獻,傳說南海有魚虬,尾似鴟,可以激浪降雨,于是便在屋脊的兩端作上翹鴟尾形,以魘火取吉。南北朝以來的陵墓、石窟中所見鴟尾,尾身豎立,尾尖內彎,外側施鰭紋。據記載大約在晚唐以后,鴟尾下部塑成含脊的獸頭,即改稱為鴟吻。有的尾尖分成魚尾形的兩叉,如山西大同下華嚴寺遼代薄伽教藏殿的壁藏和天津薊州遼代獨樂寺山門的鴟尾都是這樣。

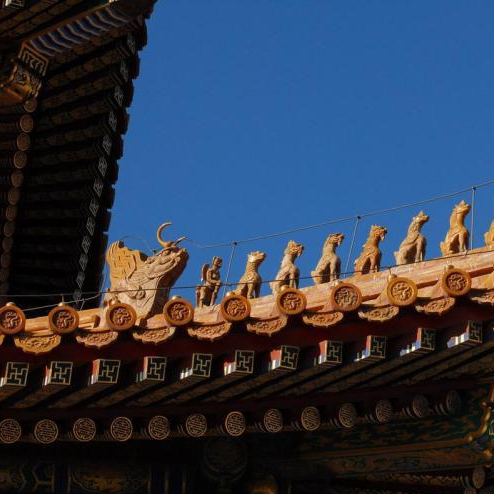

宋以后鴟吻的形象可見于敦煌壁畫和卷軸畫如《瑞鶴圖》、《滕王閣圖》、《黃鶴樓圖》等,吻部都繪作獸頭形。《瑞鶴圖》中的獸頭形似龍頭,上翹的身體雕有鱗片,尾部為毛束。明清官式建筑中將吻都作成龍頭形,上部內彎后又向外卷曲,身上塑龍鱗,身內塑龍爪,并塑有1條小龍,吻背上插著劍把,吻側突出1個小獸頭,這樣的正脊被稱做吻獸。垂獸、戧獸和岔脊上的嬪伽、蹲獸都出現于宋代。清代蹲獸稱為走獸,數量有所增加;嬪伽稱為仙人。在最高等級的建筑中,仙人走獸的排列次序是:最前為仙人,然后是龍、鳳、獅子、麒麟、天馬、海馬、魚、獬、、猴。等級較低時,走獸的數目也相應減少。明清民間建筑中的吻獸形象也很繁多。

本文作者

Ta的圈貼

更多最新創建圈子

新中式圈 2019-07-29

圈主: 帖子:132

新中式圈 2019-07-29

圈主: 帖子:132 園林景觀圈 2019-07-29

圈主:cdr 帖子:106

園林景觀圈 2019-07-29

圈主:cdr 帖子:106 找泥工水電工 2019-07-29

圈主: 帖子:33

找泥工水電工 2019-07-29

圈主: 帖子:33 找木工安裝工 2019-07-29

圈主: 帖子:33

找木工安裝工 2019-07-29

圈主: 帖子:33 裝飾裝修圈 2019-07-29

圈主: 帖子:109

裝飾裝修圈 2019-07-29

圈主: 帖子:109

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|