布依族,中國西南部一個較大的少數民族,主要分布在貴州、云南、四川等省,其中以貴州省的布依族人口最多,占全國布依族人口的97%。主要聚居在黔南和黔西南兩個布依族苗族自治州,以及安順市、貴陽市、六盤水市,其余各市、州、地均有散居,一小部分居住在越南。

布依族源于我國先秦時期的百越人,在布依族語言里,“布”是“族”或“人”的意思。故舊方志中,有將布依族記為“夷族”、“夷家”、“夷人”者。除自稱之外,不同地區布依族之間還互相稱為“布籠”、“布那”、“布土”、“布都”、“布央”、“布籠哈”等等。1953年,根據本民族意愿并經國務院批準,統一命名為“布依族”。

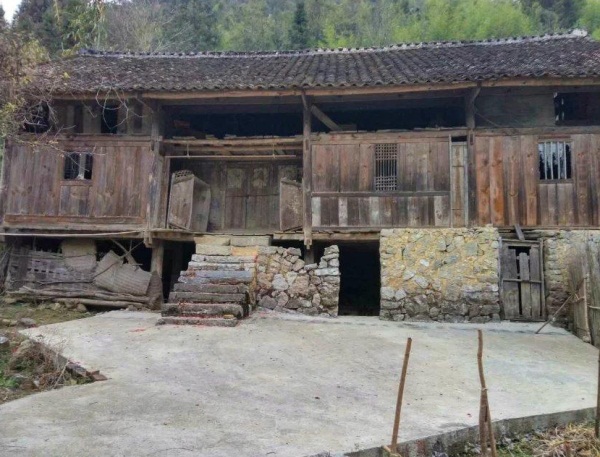

布依先民的房屋建造,沿襲古代的“干欄”式建筑,“干欄”的建筑歷史,最早見于《魏書》“蓋南蠻之別種,其科類甚多,散居山谷……依樹積木,以居其上,名曰干欄。這說明布依族先民居住的地方是依山傍水,山下是林木茂密。“依樹積木”、“以枝構棚”、“架木為巢”,在樹上巢居,這是布依族“干欄”式建筑的原始雛形。

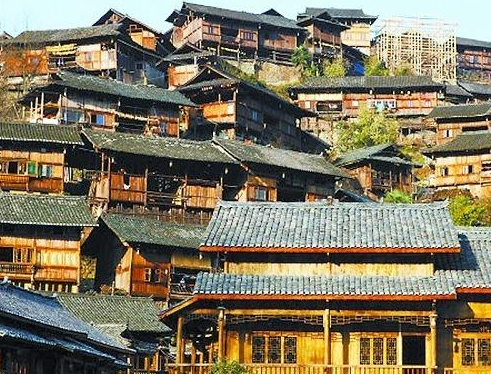

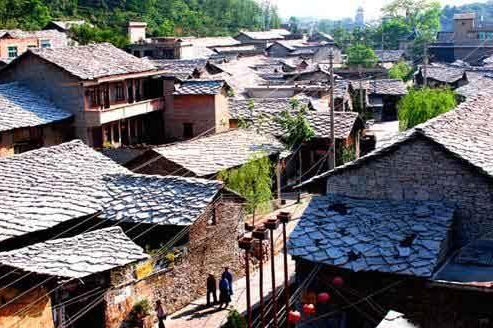

布依族在歷史上發展了自己獨具特色的傳統民居建筑文化,發展至今已經形成成熟的木或木石結構兩種形制,其中黔南、黔西南、黔西地區的布依族山區仍然以傳統的木制干欄為主,而黔中地區的布依族則以石制干欄為盛行。

隨著時代的進步,社會的不斷發展,布依族“干欄”式的民居建筑,其結構、造型、建筑技術、工藝在歷史發展的長河中都得到了不斷的改進。布依族在民居建筑上,解放前和解放后的八十年代以前,主要是傳統的干欄式建筑,這種建筑從形式上看,單獨的一棟樓三間,也有一正兩廂的三合院,有一正三廂的四合院。

在建筑工藝上一般都采用穿斗式,有五柱、七柱、九柱、十一柱、十三柱,俗稱五個頭,七個頭、九個頭、十一個頭、十三個頭不等,內部都采用木板平縫裝修。在建筑材料上,一般都采用木料,主要是以楓香樹、杉木、松木和其它雜木等木材。

在房屋修建時其座向主要是依山而向,后面靠山,前面較為開闊,布依族傳統民居中的室內呈“H”型布局,這正是受儒家文化敬天法祖治世觀念影響的體現。中心為中廳也稱堂屋或明堂,普通百姓的一切祭奠及重要活動都可以在中廳完成,例如婚喪嫁娶、祝壽賀宴等。中廳一般是正南坐向,即古文獻所講的“感天地,正四方”。

無論是傳統的木架結構還是石板結構,通常情況下都分上、中、下三層。由于布依族是田間稻作的農耕民族,所以其居住空間也與他們的自給自足的農業生產緊密結合,與其思想信仰、生活習俗密切相關。

中層是房屋的主體,里面包含有火塘、伙房、中廳(堂屋)、臥房。火塘是布依族的主要生活場所。根據房屋的形式,火塘有不同的設置,居住在平地樓的布依族,火塘一般設在一樓,但對于大部分的布依族而言,火塘都設置在二樓堂屋靠里側一間,在室中間挖小坑,四周壘石條或磚,火塘內鋪草木灰,中間一般置放三角鐵架,用于安放燒飯煮菜的鍋具。火塘正上方懸掛一長方形吊炕或吊鉤,作為熏制和烘烤食品之用。

伙房即廚房,是布依族從火塘生活形式逐步發展過渡而來的布局形式,伙房里壘有灶臺,放有碗柜,布依族做飯做菜的中心逐漸轉移到了伙房,而火塘只是冬季烤火、年節熏烘臘肉之用。堂屋是布依族整個家庭的重心,堂屋整個空間有四根大的穿枋穿構而成,這四根穿枋人們稱呼為“四大落雁”。

在堂屋正中的墻面上會搭神臺,用來供奉家神。他們的神臺裝飾得精致大方,年節或家里有什么大事都要先供奉祖先,希望取得祖先庇佑,確保家人安康、家畜興旺。堂屋后室設老人臥室,兩側各分兩室。老人的臥室比較簡潔,年輕人的臥室布置得相對新整。室內的家具都為木質上漆,格調古色古香。最上層為房屋頂棚,用于搭建糧倉和堆放一些不常用到的農具。

隨著,人們生產、生活條件不斷的得到改善和提高,布依族人逐漸意識到,這種人畜同樓不科學、不衛生,有條件有能力的人家都逐漸對人畜同樓的住宅進行改造。凡新建的民居住房,都完全改變過去那種陳舊的不合理的狀況,但在建筑風格上仍保持著布依族古老的建筑特色,具有一種古香古色的古老民族風味。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|