城市的發展與建設離不開道路的開拓,交通的發展。那大家平時都是用什么交通工具上班、上學的呢?大家出門旅行的時候都是坐什么交通工具呢?

對于現在人來說可選擇的交通工具實在是太多了,有飛機、火車、輪船、汽車、自行車,還有高速列車、輕軌和索道等。那在古代的時候,出行又都是用的那些交通工具呢?

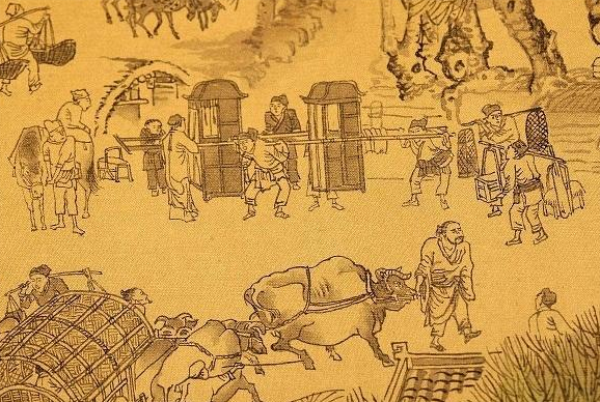

1、騾車,又稱轎車,是用騾子駕轅的一種車。據陳育丞先生介紹,騾車是辛亥革(蟹)命前北京的一種主要載人工具。向有“京車”之譽。騾車由車身、車輪和車軸、車圍、套具四部分構成。

2、騾馱轎,是用兩頭騾子駕馱的一種轎。這種交通形式實質上是坐轎,但這種轎不是前后2人或4人或8人抬行,而是前后各有一頭騾子駕馱著轎桿而行,故稱騾馱轎。

3、驢車,是由驢拉的車。過去,北京的驢車很多。后來騾車,馬車興盛起來,驢車日漸減少了。驢車也有自用的和營業的之分。民國以后,這種驢車逐漸絕跡。

4、牛車,過去,北京的牛車主要是慈善機構育嬰堂用以撿拾嬰尸的。牛車上有一個大木箱,后面開一洞口,洞上懸一幅黃色布匾,上書“陸地慈航”四字。每日拂曉,育嬰堂有人趕著牛車到處轉,遇到嬰尸多為被掐死的私生子便揀拾起來,從洞口放入牛車上的大木箱內。有的被揀回的嬰兒尚未斷氣,還可以救活,也收養在育嬰堂內。

5、羊車,這是少數人家特地制造的一種小型輕便的敞車,由一頭山羊駕車。可以用來馱載一兩個小孩外出游玩。

6、騎驢,驢是既易飼養又較馴服耐力的牲畜。騎驢代步,方便省事。從前,北京城內騎驢往來的人多有。大概是因為這種驢日復一日、年復一年地來往于趕驢市與白云觀之間,也就有了經驗了。驢,不僅可供人騎,,而且還能馱貨物。

7、駱駝,是沙漠中最重要的交通工具,它們具有溫順、吃苦、耐勞的天性,用來馱運貨物,勝過驢騾。

8、人力車,又稱洋車或“膠皮”,南方多稱東洋車或黃包車,是清末由日本傳入中國的一種人力載客車。舊社會北京的人力車車夫是極為辛苦極為悲慘的。他們忍受著車廠主的殘酷剝削,又常常受到一些惡棍警察的敲詐勒索。每天早出晚歸,滿街奔跑,掙幾個錢僅能糊口而已。新中國成立后,人力車才完全取消。

9、三輪車,是30年代后期才出現于北京城內街巷上的。據任有德先生回憶,北京的第一輛三輪車是日本侵略者送給漢奸江朝宗的。后來三輪車逐漸增多,成為北京城內重要交通工具之一。三輪車靠車夫登踏而行,比人力車省力,而且可以拉兩個人。現在北京街頭上仍可見有載人三輪車。載貨的三輪車是平板,叫平板三輪。

10、手推車,是一種獨輪車。車輪在車身下面,居中。二車把在后,末端系有車襻。人推車時,車襻搭于頸后和兩肩,兩手分握車把,向前用力,推動車輪運轉。車輪車軸原為木質,較笨重,推車費力。車行時,車軸摩擦車耳,發出吱咯吱咯的響聲。后改進為膠輪軸承,推車省力,且無噪聲。手推車功用較廣,既可載人,又可運貨。舊日北京賣水的、賣菜的、掏糞的,以及農民運土運糞、運稼運糧,大都用手推車。

11、喜轎和白轎。過去,北京的平民百姓也用轎。一般結婚時用的轎叫喜轎,送喪時用的轎叫白轎。

12、扛肩、背負和挑擔。扛肩俗稱“窩脖兒”,是舊北京城里的一種行業。干這行的人主要是為人搬家或代人送嫁妝。極少數“窩脖兒匠”為皇室扛運貴重陳設,這樣的“窩脖兒匠”專歸皇宮懋勤殿繩子庫管。舊時北京賣菜的、賣魚蝦的、賣鮮花的以及煤鋪送煤、灰鋪送灰、飯館送酒菜等,多是擔挑。扛肩、背負、擔挑,都是以人力為主的交通運輸形式。

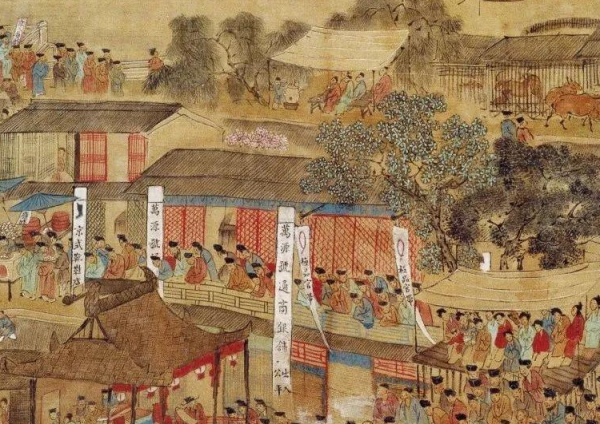

13、糧船,是專門用于漕運的船。海運糧船叫遮洋船,河運糧船叫淺船或剝船。北京作為金、元、明、清的帝都,它的糧食供應和財源完全仰賴于東南。因此,在一定意義上說,沒有大規模的漕運,就沒有北京作為千年帝都歷史地位。

14、水驛船是水路驛站專用的船只。樣式不見記載。明代于通州設有水驛,必定有水驛船無疑。

15、浮梁渡船,是以船作橋渡河涉江的交通方式。浮梁渡船,需要的是堅固耐用,無需精雕細飾,所以這種船如同運貨的馬車、騾車、大車一樣,樣式簡單,制作省力。

無論黃船、糧船、水驛船和浮梁渡船等,除順水時可借助水力、順風時可借助風力之外,主要還是船夫的纖拉和撐劃。也就是說,仍是一種以人力為主的水上交通工具。

16、騎馬。馬是古代一種重要的交通工具。歷朝歷代的驛站,都備有若干馬匹,以供遞送文書的人或過往官員騎乘。馬跑得快,跑得遠,將士出征離不開它。但在北京城內,文武大臣上朝,除了少數高官之外,都要騎馬。

“陸行乘車,水行乘船,泥行乘橇,山行乘檋”,是對古代幾種主要交通工具性能的總結。中國交通有著悠久豐富的歷史,自國家出現以來,就受到歷朝歷代的重視。交錯縱橫的道路、姿態各異的橋梁、功能多樣的館驛、各具特色的舟車……都展示了中國古代交通的風采。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|