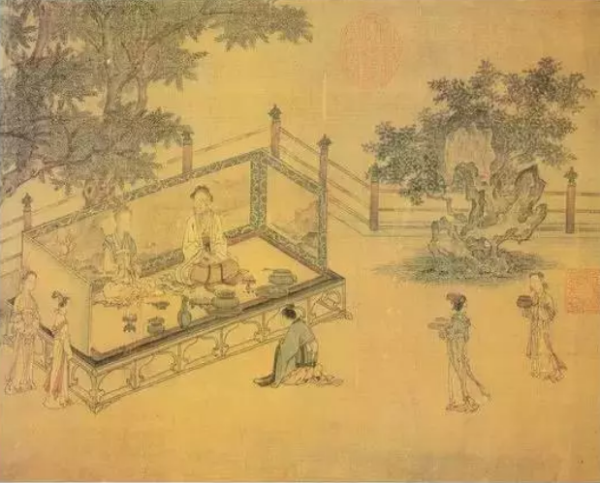

泱泱中華,文明古國5000年。在很早以前,我國古代就已形成了一系列的飲食禮儀。

因為古人把飲食看作是禮儀最直接的表現形式,所以,飲食必須遵守一定的禮儀規范。那么,這些禮儀規范到底是怎樣的呢?今天就和大家一起說說吃飯那些事兒。

飯菜的擺放方式和賓主的坐席自周代開始,在貴族階層設宴招待賓客的場合,尤其講究餐具、菜肴的擺設規則。

席間,他們席地而坐,餐具直接放在席上。飯菜要這樣擺放:左邊依次為帶骨的熟肉、主食(飯),右邊依次是大塊的熟肉、酒和飲料。在最里邊放醬酪調料,外邊放烤肉,右邊放著蒸蔥。

干肉鋪類的菜肴,彎曲的在左,挺直的在右。若是燒魚,以魚尾向著賓客。若是干魚,則以魚頭向著賓客。冬天魚肚向著賓客的右方,夏天魚脊向著賓客的右方。

為什么要有這些講究呢?原來這是為了敬客、尊長,以及食用方便。這些擺設次序,在家里以尊長的座位為準;宴請客人時,則以最尊貴的客人所坐席位為準,宴飲開始之前,要進行進食的禮儀,賓先主后說一些互相激勵祝福的話。然后再行祭食的禮儀,以報答先祖,表示不忘本。

古人很重視飲食禮儀中的用筷禮儀。

筷子是中華民族飲食文化所獨有的一大特色。古代用筷禮儀很多,客人不得持筷過“河”夾菜,也就是不要將筷子伸得老遠去夾飯桌對面的菜肴,寧可不吃。

用筷子給別人夾菜也要看具體情況。雖然用筷給客人夾菜可以表示尊重和熱情,不過,當主人老是用自己的筷子給人夾菜時,雖熱情有余,但會令有的客人難以接受。“袁府盛宴佳肴美,總統筷上口水鮮。”說的就是袁世凱當臨時大總統時在宴席上的尷尬事,雖說“禮多不為怪”,但這種不衛的“禮”顯然難以令人接受。

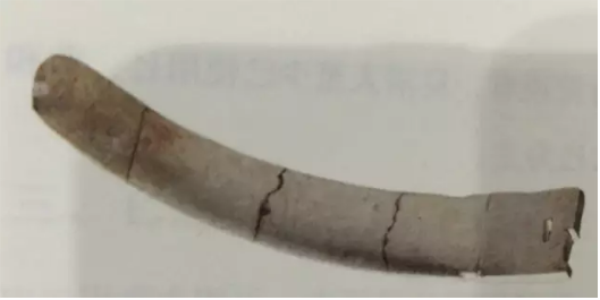

▲浙江余杭瑤山遺址出土的玉匕(筷子)

古人對用筷的忌諱還有很多,包括:

“仙人指路”是指用大拇指和中指、無名指、小指捏住筷子,而食指伸出的拿筷子方法。

“品箸留聲”是把筷子的一端含在嘴里,用嘴來回去嘬,并不時的發出咝咝聲響。

“擊盞敲盅”是在用餐時用筷子敲擊盤碗。

“執箸巡城”是指手里拿著筷子,做旁若無人狀,用筷子來回在桌子上的菜盤里巡找,知從哪里下筷為好。

“迷箸刨墳”是指手里拿著筷子在菜盤里不住的扒拉,以求尋找獵物,就像盜墓刨墳的一般。

“淚箸遺珠”是用筷子往自己盤子里夾菜時,手里不利落,將菜湯流落到其它菜里或桌子上。

“顛倒乾坤”是說用餐時將筷子顛倒使用。

“定海神針”在用餐時用一只筷子去插盤子里的菜品。

“當眾上香”幫別人盛飯時,為了方便省事把一副筷子插在飯中遞給對方。

上述用筷禮儀禁忌大多留存延續至今。

另外,他們對煮飯的用具也很講究。

飯菜一鍋煮最初是人類社會最普遍的炊食方法,近現代的傈僳、佤等民族仍保持著這種習慣。從良渚文化飲食器的組合看,良渚人的飯、菜已分開烹煮和食用,有了主食和副食的概念。這種區分的結果是佐飯的“菜肴”出現了。

良渚文化飲食器中,豆、盤、盆等主要用于肉類、蔬菜和水果的盛放,簋、缽、碗則主要用于米飯之類主食的盛食。

用豆、盤、盆盛肉食的證據,在崧澤文化時期已有發現,良渚文化時期,這方面的證據就更多了,例如浙江余杭廟前第三次發掘的M1,隨葬的陶豆豆盤中殘存有動物肢骨。

▲浙江余杭廟前遺址出土的陶盤

豆在太湖流域出現得較早(甚至早于鼎),馬家浜文化中已有發現。豆柄下有豆座,因此放在地上,可放得很穩;豆柄較長,因此席地而食的人可方便地挾取豆盤中的菜。良渚文化的陶豆主要有淺盤豆和深盤豆兩大類。

從整個演化過程看,豆有豆盤逐漸加深、圈足由粗矮向細高發展、豆柄上的裝飾從弦紋發展為竹節狀瓦棱紋、鏤孔漸次減少的趨勢。除陶豆外,偶爾也有木質的豆出土。

▲浙江平湖戴墓墩遺址出土的帶蓋陶豆

盤有陶質的,也有木質的。浙江余杭廟前遺址就發現過2件木盤殘件,其中1件呈橢圓形,斜腹,方形或長方形矮圈足。

木質餐具在原始民族中應有較廣泛的使用,只因易朽爛,考古發掘中反而少見。

▲浙江桐鄉新地里遺址出土的帶蓋簋

良渚文化的簋,器形多樣,多數為泥質灰陶,少數為黑皮陶或夾砂紅陶胎,但表面施有黑陶衣。口沿處大多等距離粘有三個小耳,大多有蓋。

根據商周時期的食俗,簋是用來盛放共餐人共用米飯的食器,也就是我們現在的“一品鍋”。與豆、盤等一起放在進餐區,如為手抓食,則各自在簋中用手取食米飯,如已有各自的飯缽、飯碗,則用匕等餐具把簋中的米飯盛到自己的飯缽或飯碗里。《周禮·地官·舍人》就有“凡祭祀,共簠簋”的記載。簋大多有蓋,似乎也和飯食的保溫和保潔有關。

另外,除了自己要講究飲食禮儀外,古人還注重加強對子女飲食禮儀的教育。

至今,香港有句俗語:“餐頭食飯教仔女”,其實就是根據《禮記》中有關飲食禮儀的內容得來的,意即要教導子女,就要從飲食禮儀開始。這種做法,是否值得現在的我們學習借鑒呢?

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|