中國古典建筑中,有許多很有意思的文化傳承,看似不經(jīng)意的細節(jié),也許就藏著很宏大的文化脈絡。

比如今天我們要聊的這個:門堂之制。

門堂之制

“門堂之制”是什么意思呢,我們看中國古代建筑,很少有單獨一個建筑出現(xiàn)的,一般都是建筑群,就算再簡單,簡單到只有一個一進的院落,那也大門和堂屋,也就是門和堂是分開的,這就是所謂的“門堂之制”。

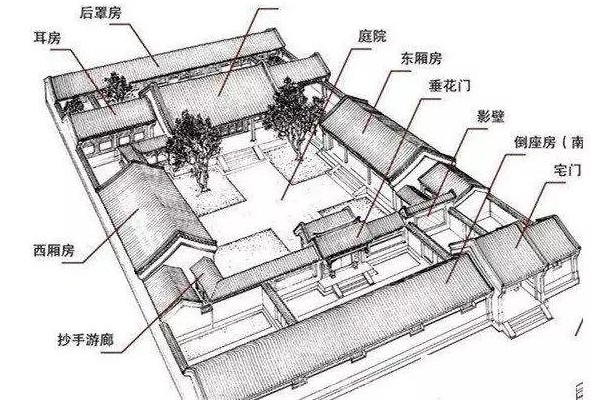

進入一個二進式院落住宅的過程是這樣的:從大門進入,迎面就是影壁,左手是一道屏門,穿過屏門,進入第一進院落。第一進與第二進院落之間的門就是一種叫做垂花門的門,(這話怎么這么繞嘴),從垂花門進去,到達了正院,也就是第二進院子。經(jīng)過正院,這才能到達正房,也就是堂屋。

當然,要是像故宮那樣的超級建筑群,那這個“門”,就不是簡單的一個門了,從午門開始,層疊疊,只要有大殿就會有相應的門。

中國古代建筑中的“門堂之制”,最初是一種禮制上的需要,最早可以上溯到先秦的三禮之制。

當建筑形制上升到一種國家體制,并被逐漸確定下來之后,連同有關諸候、大夫、士人等階層的房屋制式也一并被確立,形成了所謂的“門堂之制”。也因為成為了“禮”的一部分,這才流傳了下來。

正因為這種傳統(tǒng),中國建筑就再也沒有單獨的“單座建筑”出現(xiàn)。

中國傳統(tǒng)建筑的“禮”,體現(xiàn)在院落式建筑群的布局上。從正房(也就是堂屋)到廂房、耳房、后罩房、倒座房,從正院到偏院,建筑的等級,同時也是人的等級。這是上千年來被嚴格執(zhí)行的制度。

從建筑的平面構圖上來看,由于有了獨立的門,建筑群就有了節(jié)奏,有了開端與啟始。猶如音樂和戲劇的開篇(《華夏意匠》語),是整個內(nèi)容的總領。也正是由于“門堂之制”的出現(xiàn),才有了現(xiàn)在中國建筑最典型的四合院布局。這個后面還要接著討論。

中國古典建筑的平面布局,是一種非常典型的圍合院落式布局。由于有了獨立于房屋的“門”的出現(xiàn),使門和堂屋之間自然形成了院落。

院落實際上是由“門”和“堂”,再加上連接二者的“廊”三個元素組成,形成了完整的建筑群落。雖然并不完全規(guī)定一堂一門,但大體上說是一“院”一門。“門”就是整院落空間的一個最重要的節(jié)點,既是前一個建筑群組的結束,又是本身院落的開始。所以說,中國建筑的平面圖,從縱向上看,基本就是門-屋子-門-屋子-門的組合,這就是中國建筑在平面上的節(jié)奏。

“門”在宮城中的形式更加復雜。

古代宮廷有“三朝五門”的說法。東漢鄭玄注《禮記·玉藻》中寫:“天子及諸侯皆三朝,外朝一,內(nèi)朝二。”《禮記·明堂位》中記:“天子五門,皋、庫、雉、應、路。諸侯三門。”也就是說,在皇家禮中,天子所居的宮殿要有三朝,也就是三個集會和朝政的地方。(這就是傳說中的狡兔三窟?)

“三朝”在不同朝代的稱呼是不同的。我們現(xiàn)在最熟悉的也就是故宮中的太和、中和、保和三殿了,這就是古代三朝傳承下來在建筑上的表現(xiàn)。五門就是在三朝之外要有五個門,依次排開,以顯示皇家禮制。

在中國古代建筑的歷史上,最初設立“門”的需求并不是為了突顯什么皇帝的威儀和禮制。

在原始文明中,在那片姑且被稱為“建筑”的樹枝和泥土當中,那個為了進出方便而留出的開口,大多數(shù)情況下只有單純的實用功能,那僅僅是為了進出建筑的方便和一種防衛(wèi)上的需要。

而建筑上后來被施加越來越多的禮制和規(guī)則,其實就是附加在其使用功能之上的一種人為需求,是最終為了權利而設計出來的一系列操縱和控制人心的權術的一部分而已。

“門”與“堂”

“門堂之制”的核心思想,就是“門堂分立”。“門”、“堂“分立的結果,是圍墻上的門,逐漸演變成”屋“,也就是屋宇式大門。

最終逐步完善的門的形式,從王府大門、廣亮大門、金柱大門,到蠻子門、如意門,都是一種屋宇式的門。

從建筑功能的發(fā)展中看,這種發(fā)展除了將門的地位提高到一種單體建筑的層面,另外一個原因就是門的功能在日益增多,比如傳達、收發(fā)、看守、陣列等等。這就需要一間正式的屋子來承接這些功能。因此才有了這些像一間房子一樣的門。

中國建筑里有一個有意思的事,就是門的開口位置。現(xiàn)在我們看一個中國古代的建筑,比如故宮里的那些大殿,門開口的位置都是在屋檐下,也就是建筑的開間方向。而日本建筑的門開口位置一般是在山墻面,也就是我們認為的屋子側(cè)面。當然,這種在山面開門的做法是有先天優(yōu)勢的,也就是呈”人“字形相交的屋脊,天然的會形成一個入口,這樣屋檐離地面的高度并不會對門的高度有任何的影響。

而這個“堂”,在古代指的是建筑的臺基部分,在歷史的變革中,發(fā)展著發(fā)展著,就忘記了自己的職責,變成了一組建筑群中的“主體建筑”,成功逆襲。

我們在建筑上所說的“堂”,就是一個統(tǒng)稱,根據(jù)實際建筑的不同,“堂”的具體叫法也不同。在故宮這種皇家宮殿群中,“堂”指的就是太和殿、保和殿這種大殿;在普通的四合院中,“堂”指的就是正房,也就是“堂屋”。反正在群落式建筑中,“堂”一般是指南北朝向的、位于中軸線上的主體建筑。

廊

《華夏意匠》中提到的這個“門堂之制”,指的是在建筑的每一個院落單元中,以“門”、“堂”、“廊”三個元素組成了整個建筑單元。你看,這里又出現(xiàn)了一個元素,就是“廊”。這里的“廊”,和我們現(xiàn)在所說的“走廊”的“廊”有些不同。這里指的是一些附屬建筑,比如四合院中除了中軸線上的堂屋之外的東、西廂房、倒座房,當然也包括沒有容納空間的回廊、游廊,和只有遮擋作用的圍墻建筑。

如果說中國建筑的立面可以用臺基、屋身、屋頂三個部分組成的話,那么在平面上,也可以歸納為門、堂、廊三個部分。

其實在平面上,這三個部分是中國建筑永遠的標準配置,不管是院落式的民居,還是超級大的宮殿建筑群,或是寺廟衙署等,只要是群落式建筑,可以說都是由這三個部分組成的。

當然,門、堂、廊三個詞只是這三個部分的概括說法。門,指的是門屋,包括屋宇式的大門和在墻上開的隨墻門;堂,指的是處于建筑群中軸線上的主體建筑;廊,指的是處于次要地位的建筑和用于圍合功能的圍墻等建筑。

闕

在漢代之前,宮殿的門有一個專門的形制,叫做「闕」。說白了那其實還不是門,只是兩個高臺立在宮殿的外面。《釋名》里說:“闕,闕也,在門兩旁,闕然為道也。”《廣雅》里也說:“象魏,闕也。”《名義考》里也有一段關于闕的描述:“古者宮廷,為二臺于門外,作樓觀于上,上圓下方,兩觀相植。中不為門,門在兩旁,中央闕然為道。以其懸法為之象,狀其巍然高大謂之魏。”這里所說的“象魏”,就是指的宮殿外的闕樓。

“闕”這個東西,可以看做古代最早的宮門了。

在建筑上還沒有把“門”看得很重要的時候,在宮殿外面也就是建起來兩個高臺,中間“闕然為道”,也就是中間一條走道,想進到宮殿就得從這兒過。

漢代的建章宮有二十丈高的“鳳闕”,那是妥妥的進宮前的最華麗的建筑。發(fā)展到唐代,大明宮前方左右有翔鸞、棲鳳二閣,殿兩側(cè)為鐘鼓二樓,殿、閣、樓之間有飛廊相連,成“凹”字形,這已經(jīng)是和宮殿相連接了。

到了宋代,“闕”的形制進一步削弱,汴京城正門宣德樓的兩闕已經(jīng)變成了闕亭。《東京夢華錄》記載:“曲尺朵樓,朱欄彩檻,下列兩闕亭相對”而已。

到了明清,“闕”已經(jīng)成為了門的一部分,成為了門上的閣樓式建筑。故宮的午門,就是這樣的建筑。

牌樓

“門”這個東西,在中國建筑發(fā)展的過程中,逐漸成為一種越來越重要的形制。

我們?nèi)绻脒M入一座建筑,比如故宮吧,你從午門進入,無論去哪個大殿,那一道道門,過的你簡直想要懷疑人生。

別說故宮這么大地兒了,就是一個四合院吧,普通的兩進四合院,那也得有個正門,進了正門過了影壁,還得過個屏門,進了一道院,還有個更重要的門也就是垂花門。進了垂花門才算正式進入堂院。更別說三進、四進的院子,那還得有個穿堂,也就是單獨蓋間屋子當個門。那門里的小姐,出個院子可費了勁了,那可真是老郭相聲里說的:“大門不出,二門不讓邁”了。

在中國傳統(tǒng)建筑里,有一種門,非常的特殊,那就是牌坊,一般也叫“牌樓”。

你出去旅游到個誰誰誰的陵墓,最外面的那道門大多數(shù)就是一座牌坊,從這座牌坊進入,才是正式進入了建筑。老北京那時的牌坊簡直多到數(shù)不過來,只不過現(xiàn)在都變成北京公交車上售票員口中的站名了。

牌坊這種東西,起源于很早很早。有多早?大概那時還沒有建筑。《詩經(jīng)。陳風。衡門》里說:"衡門之下,可以棲遲。"詩經(jīng)這么經(jīng)典的著作,成書大概是在春秋時期。也就是說,在春秋時代,就有了“衡門”,也就是牌坊的前身。就是說,在春秋中葉,就已經(jīng)有了類似牌坊的建筑物了。

從建筑演化上說,“牌坊門”是從“華表”演變而來的。

什么是華表?那這歷史可就長了,我們現(xiàn)在都知道的就是天安門廣場上那兩根石頭柱子。

華表在古代叫做“恒表”,是部落的一種圖騰標志,大概上面刻著部落的logo。

有人說華表是古代一種“誹謗之木”,這出自《呂氏春秋》的“自知”一節(jié):“堯有欲諫之鼓,舜有誹謗之木,湯有司過之士,武王有戒慎之鼗”。相傳堯、舜為了鼓勵老百姓進諫獻言,分別設立諫鼓、謗木,作為與民眾溝通的一種渠道,鼓勵民眾積極進言諫言。不過這真實情況到底是什么,咱也不好說,更不敢問了。

在這種華表上加上一道橫梁,就成了一道門,再裝上門扇,就成了一道“烏頭門”或“欞星門”。這種門后來用做墻門,成為了官員們住宅的一種專用制式。

牌樓”是中國建筑中非常特殊的一種形式,有多特殊呢?你看,這東西能住人不?不能。能儲藏東西不?不能。能登高遠眺不?不能。那能干什么?好像也不能干什么。但這東西上面,屋檐、屋脊、瓦當、斗拱、闌額、脊獸、鴟吻、彩畫、柱礎...中國建筑上的明星構件,這東西上可是一樣不缺,一樣不少。而且牌樓有“間數(shù)”,這可是正式房屋上才有的。“一間二柱”、“三間四柱”、“五間六柱”等等,形制嚴格,絲毫不差。

我們說過,“衡門”就是牌樓的老祖宗,最晚在春秋中葉已經(jīng)出現(xiàn)了。那可是比整個中國建筑史還早的時候。當然,再早一些時間,牌樓沒有這么多講究,也不叫牌樓,而叫做牌坊,是沒有屋頂和斗拱的,多建在一些公共建筑門口和街道路口等地方。

“牌樓”這個東西,用現(xiàn)在的話說,具體一定的“紀念碑性”。這個詞兒是我看祝勇的書看到的,來源于巫鴻教授的《中國古代藝術與建筑中的紀念碑性》。祝勇多次在他的書中提到這個“紀念碑性”(monumentality),使我不得不注意到這個詞。雖然這個說法有一定的道理,也能說明一定的問題,但一看就是在西方語境下探討藝術問題的詞匯,畢竟符合“紀念碑性”的龐大建筑更多的是出在西方,如龐大的金字塔、高大的方尖碑以及巨大的萬神殿。

牌樓雖然具有一定性質(zhì)的“紀念碑性”,但它首先還是做為一道門出現(xiàn)。

它出現(xiàn)在街道的中心,成為“視線的收束”(terminal feature)(《華夏意匠》語)。(寫書的是不是都喜歡整點英文,這樣顯得高大上一些)。牌樓既是街道上視線的結束,同時又是視線的開始,它往往做為通往另一個道路的起點。歪果仁很會舉一反三,他們把牌樓稱做“中國的凱旋門”。嗯,仔細想想還真是那么個意思。

結語

“門堂之制”這個詞,其實應該是《華夏意匠》的作者李允鉌獨創(chuàng)的。也有人說應該叫“門庭堂制”,也就是將門、堂和庭院劃成了相同的份量,共同組成一組建筑單元。

不管怎么說,中國建筑里,門與堂分立的概念是成立的,只有這樣,才能形成庭院,而中國建筑中的庭院空間,我覺得才是中國建筑最精髓的所在。這個庭院空間,就是老子《道德經(jīng)》中的“埏埴以為器,當其無,有器之用;鑿戶牖以為室,當其無,有室之用”的最好解釋。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|