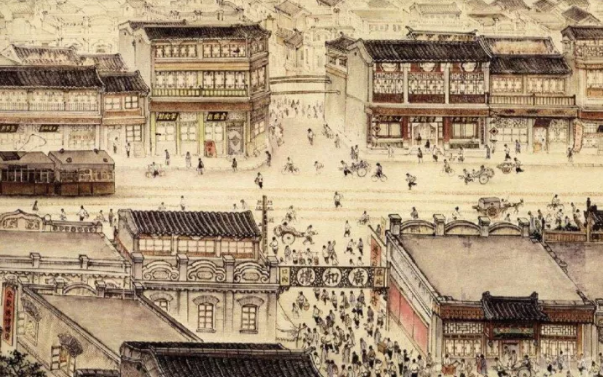

從古至今,房子都是一個圍繞在百姓身邊的問題。而對于古代的公務員——各級官員來說,房子也不是容易解決的。下面就跟筆者一起來看看那些公務員想住上房子所遇上的各種難題吧。

也許你會認為,古代官員既然是給皇帝和朝廷干活,那么他們的房子是有中央代為解決的。這種想法不完全對。秦漢至魏晉南北朝時期,各級官員是沒有自己的房子的。一方面官員的工資是實行“軼石制”,即直接發糧食。官位越大,領到的糧食就越多。除此之外,并沒有什么額外的津貼與補助。官員的住房只能自己解決。

機關宿舍

到西晉時期,為了改善官員的待遇,開始推行按照官員的品級占田。皇上給你一塊地,你可以自己蓋房子。但是皇上給的地,和官員任職的地方大多數都不一樣,這令很多官員叫苦不迭。另一方面,唐朝時期官員退休之后,要把朝廷給的地歸還,這就導致大家更沒心力在上面蓋房子,到頭來只是為他人做嫁衣。所以很多官員就就近把家安在辦公的衙署里——相當于機關宿舍,這樣可以工作生活兩不誤。

當然,有些官員在為官以前,家底殷實,自然不擔憂房子的問題。另一方面,如果可以的得到皇帝的賞賜,賞你土地和房屋。那你就擁有了房子的產權,就不用擔心退休以后沒有房子住。但是還是有很多官員在退休以后面臨無房可住的尷尬境地。難怪杜甫要發出“安得廣廈千萬間,大庇天下寒士俱歡顏”的感慨。

蓋房修房需要報批審核

及至宋朝時,官員占用公家的房子難度就更大了。當時的制度規定,凡州軍常例之外的財務,不能由地方擅自決定,需要事先稟報代表中央財政的轉運司,審核上奏。比如,北宋元祐年間,蘇軾擔任杭州知州時,就給中央上了一道《祈賜度牒修廨宇狀》。蘇軾稱,杭州的機關用房,多是五代時期留下的建筑,“皆珍材巨木,號稱雄麗。自后百余年間,官司既無力修換,又不忍拆為小屋,風雨腐壞,日就頹毀”。至于那機關辦公用房到底壞到什么樣子,蘇軾說,房屋都成了“樓歪歪”,“但用小木橫斜撐住,每過其下,栗然寒心,未嘗敢安步徐行。及問得通判職官等,皆云每遇大風雨,不敢安寢正堂之上。

房價過高

明朝的弘治年間,位于南京地段的房屋價格水漲船高,其中中心地帶的秦淮河邊的一套民用房,已經高達六百兩,絕不是普通或者一般官員能夠買的起的。比如當時的南京國子監祭酒,名叫謝鐸,他手下有30多號人,都是無房戶,得租公家的房子住。30多人的租金,就是一筆昂貴的開支。于是謝鐸就動了買房的念頭,依照謝鐸的級別,算得上是個高級公務員,但是他每年的薪水不過200兩銀子,不吃不喝三年,也就勉強買一間房子。他手下那些人,收入還不如他。但是他很快想到了一個點子——集資團購。錢從哪里來呢?從牙縫里省。把政府給他們配的勤務員、伙夫、馬夫、門衛、抄寫員,統統不要了,省下來一大筆錢,存起來買房子。終于錢攢夠了,買了多套房子供大家居住。

經濟適用房

清朝初年,大批旗人來到北京定居,清政府就將漢人統統搬到外城去住,把內城騰出來給旗人。到乾隆年間,旗人越來越多,內城的土地不夠用了,房子也不夠分了。另一方面,那幫分了房子的旗人吃喝嫖賭,驕奢淫逸,領的錢糧不夠用,把政府分給他們的房子偷偷賣了出去。乾隆很生氣,一方面繼續給旗人蓋房,另一方面開始搞房改:第一,國家不再給旗人免費分房了,哪個旗人嫌房子不夠住,可以向政府申請購買。第二,原來分到的房子可以賣,前提是你得把它從國家手里買下來,從公房變成私房,從只有使用權變成擁有所有權。于是,旗人花了很少的錢,就把原本屬于公家的房子,統統變成了私人財產。

可以看出,即使是已經吃上官家飯的這些公務員來說,住房對于他們來說還是一個不大不小的問題,更不用說普通老百姓了。看來,大多數古人跟我們一樣要為房子問題發愁。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|