南靖土樓歷史悠久,規模宏大,造型奇異,風格獨特。公元4—14世紀,中國東南部地區社會、經濟、文化的發展與北方人民大規模南遷密切相關,福建尤為明顯。福建土樓萌芽于11—12世紀,13—14世紀產生雛型,經過15—16世紀(明代的早、中期)的發展,17—20世紀上半葉(明末、清代、民國時期)進入成熟期。南靖土樓民居最早出現于明代,船場鎮星光村豊寧樓、龍山鎮圩埔村“石書屏封”等都有準確的紀年,其建于明代萬歷年間,距今已400多年。

元末明初,元人退出關外,但沿海有倭寇和海盜為患,燒殺搶劫,民不聊生,許多村莊仿衛城模式,聚族而建土堡御衛。明朝嘉靖之后,土樓才開始大量興建。明末清初鄭成功率軍與清兵在閩南一帶開展拉鋸戰期間,民間又建了不少土樓以安生。南靖土樓的前身是唐朝陳元光開漳的兵營、城堡和山寨建筑,它是閩南地區在“外寇之出入,蟊賊之內訌”的特殊社會環境的產物。

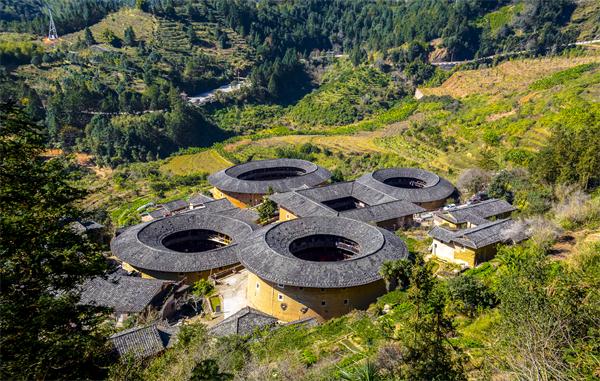

南靖縣現有大型土樓1300多座,享有“土樓王國”之譽。土樓形狀各異,大小不一,除常見的圓形、方形外,還有橢圓形、五鳳形、半月形、交椅形、曲尺形、八卦形、圍裙形、凸字形等。土樓營造以生土為主要材料,外墻用土配方繁復、考究。首先,它的主要建筑材料必須是沒有雜質的細凈紅土,再按一定的比例摻以細河沙、水田底層的淤泥和年代久遠的老墻泥。各種材料充分攪拌均勻后,加水用鋤頭反復翻整發酵。

這道工序對土樓的建造至關重要,混合泥發酵的充分與否直接影響土樓建成后的使用壽命。土樓的外墻泥如發酵不到位,就會使墻體在溫度和濕度變化時產生開裂現象,威脅到土樓內住戶的安全。這樣按比例配合而成的泥土稱為三合土。特殊建筑用土,還必須在里面加入上好的紅糖、打散起泡的雞蛋清、不見米粒的糯米湯。夯建土墻時,在泥里加入一些木片、竹片或是大塊的山石以加固墻體,這樣夯成的土樓外墻不懼水浸,堅如磐石。

土樓一般高三至五層,一層為廚房,二層為倉庫,三層以上為起居室,可居住200—700人,具有聚族而居、防盜、防震、防獸、防潮、通風采光、冬暖夏涼等特點。在沒有鋼筋水泥的年代,聰慧的客家人就是用這種看起來近乎原始的建筑方式,建成神秘而龐大的土樓,成就了建筑史上的奇跡。

南靖土樓建筑風格獨具特色,具有突出的文化、藝術、科學價值。在樓址選擇上,充分考慮地質、水文和氣候等自然條件;在材料選用上,強調就地取材、循環使用性,采用當地豐富的土、木、石;在結構手法上,以生土夯筑外墻與樓內木構架建造同步結合進行,講究建筑的牢固性和居住的舒適性;在整體布局上,注重體現維護中國傳統文化禮教與家族平等和諧的秩序,并滿足聚族而居于一樓的使用功能要求。截止2013年,全縣6個土樓群落及單體土樓共123座被列入國家級、省級、縣級文物保護單位,其中“兩群兩樓”——田螺坑土樓群、河坑土樓群和懷遠樓、和貴樓,是“客家土樓營造技藝”杰出的代表作品。2008年7月6日,在加拿大魁北克城舉行的第32屆世界遺產大會上,兩群兩樓正式列入《世界遺產名錄》。

福建土樓是世界上獨一無二以生土夯筑的大型建筑,南靖土樓在傳承和創新傳統生土建筑工藝的同時,也傳承了中國傳統文化的精髓,是聚族而居文化傳統的見證。

隨著社會發展,現代建筑的模式及材料不同,土樓古老的夯筑技術瀕臨失傳。記錄、傳承和展示夯土技藝,有著歷史和文化研究價值,保護和傳承這一古老造墻技術已時不我待。“客家土樓營造技藝”歷史記載的代表性人物是第六代傳承人張阿曼,現在傳承人為第十七代簡如林和第十九代張民泰。

土樓是創造性的生土建筑藝術杰作,巧妙地采用了山區狹小的平地和當地生土、木材、鵝卵石等建筑材料,是一種自成體系、節約環保、堅固耐用、防御性強,極富美感的生土高層建筑類型。福建(南靖)土樓是在獨特的歷史文化背景和特殊的自然地理環境下,在長期的生活實踐中創造出來一種獨特而分布廣泛、數量眾多的建筑形式的杰出代表。

建一座神秘而龐大的土樓,一般要經過選址定位、開地基、打石腳、行墻、獻架、出水、內外裝修等7道工序。

一、選址定位

建造土樓之前,必先請風水先生選址定位。南靖土樓分布的地區多是山巒疊嶂的山區,如何選擇理想的居住環境至關重要,因此,土樓所在地區風水術極其盛行。它注重有效利用自然環境,使村落、居住與環境相協調。

選址之后就要具體定位。以圓樓為例,風水先生首先要定的是正門的平面位置,也就是門檻的中點。隨后用羅盤定出樓的中軸線,即門檻中點與大廳后墻中點的連線,并在軸線的端頭立“楊公先師”木樁,即定位的木樁,這樣土樓的位置就確定下來。

二、開地基

若建造圓樓,根據基地大小和財力物力的可能、人口發展狀況所需房間的多少,確定圓樓的規模、層數、間數和半徑,再從門檻出發,沿中軸線就不難找到圓心。用繩子繞圓心畫圓并劃分開間,這樣圓樓內墻外墻的軸線均可確定。隨之依據基礎的寬度畫好基槽的灰線,也就是“放線”。

放線之后選擇一個良辰吉日動工挖槽,稱“開地基”。土樓的基槽根據土質情況,一般挖至老土(硬土),深約0.6—2米。樓基寬度與墻腳基本相同,有的略為放寬一些。

三、打石腳

基槽開挖之后墊墻基、砌墻腳,稱為“打石腳”。墻基用大塊卵石壘砌,卵石大面朝下,用小卵石填塞縫隙。墻基砌至室外地平線后,開始砌墻腳。墻腳用河卵石或塊石干砌,內外兩面用三合土勾縫。明代早期的土樓通常不砌石墻腳,臺基面以上即為夯土墻,以后才出現土墻外皮貼一層小卵石的墻腳,起到防雨水潑、防野獸拱的作用。清代以后的土樓砌石墻腳,通常高0.6—1米。易發洪水地區要砌至最高洪水位以上,避免洪水浸泡土墻發生坍塌。

四、行墻

砌好墻腳,接著支模板夯筑土墻,俗稱“行墻”。夯土墻的墻枋,稱為“墻篩”。模板高約40厘米,長1.5—2米,用5—7厘米厚杉木板制成,一副模板筑成的一段土墻俗稱一“版”。模板端頭的擋板下開兩個小缺口,竹片墻筋(俗稱“長筋”)伸出來,使每一“版”土墻之間有很好的拉結。擋板上掛一鉛垂,用以檢查模板放置的垂直度。

夯土的工具主要是“舂杵”,用質地堅硬的紅、白柯木(俗稱“硬肚”)加工而成,長約1.6米,兩頭為長方錐形,下端部裝鐵套,中段收縮成圓棍,便于雙手握住夯筑。另備硬木制成的“拍板”,用以拍實夯好的土墻側面,提高土墻表面耐水性。木制“補板”,是填補墻面小孔洞及修整墻面的工具,而“墻鏟”(帶長柄的小鐵鏟)用來削去土墻側面鼓出的不平整部分。

土樓外墻上的木門窗,在夯筑時都要預埋窗排,完工時窗洞只是先挖小洞供通風采光,待墻體干透后再挖開至要求的尺寸,并安裝窗框。一些不馬上使用的房間,暫時不挖洞。

五、獻架

每夯好一層樓高的土墻,要在墻頂上挖好擱置樓層木龍骨的凹槽,然后由木工豎木柱架木梁,稱為“獻架”。

六、出水

大型土樓通常一年只建一層,三四層的土樓通常要建三四年。頂層夯土墻完工要放鞭炮,同一天把中梁上好,即為“完工”。

夯好頂層墻體后開始蓋瓦頂,稱“出水”。

七、內外裝修

土樓封頂之后,內外裝修工作大致又用一年時間。內裝修包括鋪樓枋、裝門窗馬面、安走廊欄桿、架樓梯、裝飾祖堂等。外裝修包括開窗洞、粉刷窗邊框、安木窗、大門、裝飾入口、制樓匾和門聯、修臺基和石階等。通常建一座大土樓要花四五年時間,規模更大的甚至十幾年。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|