云南民居建筑豐富多彩,各具特色,最能生動直觀地呈現云南民族文化的多樣性特征。“一顆印”是云南昆明地區彝族普遍采用的一種傳統住屋形式,又稱窨子屋,在城鎮、村寨、平壩、山區都宜修建,可單幢,也可聯幢,可豪華,亦可簡樸。由于整個宅院外觀方方整整,遠觀和俯瞰均如一塊印章“蓋”在地上,所以當地人俗稱這種建筑格局為“一顆印”。

“一顆印”的基本形式為“三間四耳倒八尺”,即由正房三間、左右耳房(廂房)各為兩間、入口、門墻圍合成正方如印,類似改良后的北方四合院。在造型上,正房較高,耳房稍矮。屋頂為不對稱的雙坡硬山式,分長短坡,長坡向內院,短坡向墻外。有些還在正房對面,即進門處建有倒座,進深一般為八尺,俗稱“倒八尺”。

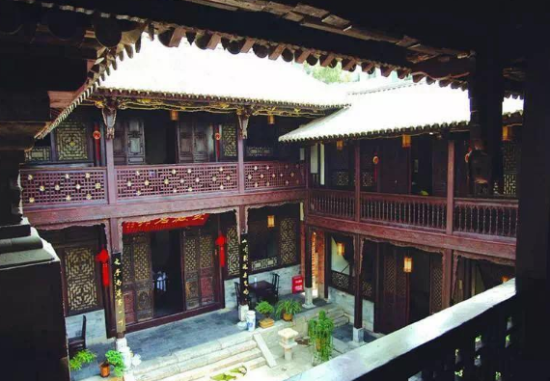

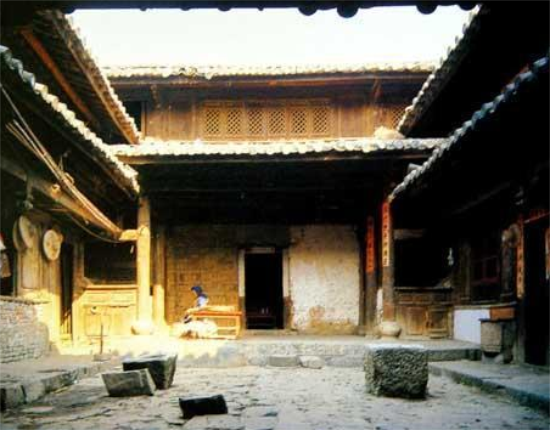

“一顆印”通常都為樓房,為節省用地,促成陰涼,采集光線,往往采用小天井。天井內打有水井,鋪上石板,作為洗菜、洗衣、休閑的場所。外墻很高,高及耳房上層檐口。因昆明地屬滇中高原,四季如春,無嚴寒,少雨,多風,日照強,故墻體厚重。

在結構上,“一顆印”建筑大多坐北朝南,大門開在正房對面的中軸線上,門內有門,無側門或后門。中門平時關閉,來貴人時才開,顯示彝族人民熱情好客的傳統。有些在大門處設有照壁;有些在大門入口處設木屏風一道,由四扇活動的格扇組合而成,平時關閉,人從兩側繞行,喜慶節日打開屏風,迎客入門,使倒座、天井、堂屋融為一個寬敞的大空間。跨過高高的門檻,里面是天井,廊階鋪青石板,大約4米長,1米多寬。院內各層屋面均不互相交接,正房屋面高,耳房上層屋面正好插入正房的上下兩層屋面間隙中,耳房下層屋面在正房下層屋面之下,無斜溝,減少了梅雨的侵襲。

在功能上,“一顆印”底層正房的中央一間多為接待客人所用,左右為主人臥室,耳房底層為廚房和豬、牛、馬牲畜欄圈。樓上中間正房為祭祀祖宗的祖堂,或誦經供佛的佛堂,其余房間用以住人或儲存農作物等。屋內地面一律是用石灰、桐油、瓷粉混合筑就的“三合泥”,使得地面平整而不滑,涼爽而不潮濕。

在裝飾上,“一顆印”的廳堂、門楣、門雕、格扇、欄桿圖案家家不一樣,但都有福祿壽禧、封侯拜相的吉祥寓意。門楣刻有日月、鳥獸等圖案,封檐板刻有粗糙的鋸齒形和簡單的圖案。屋脊中部及兩端有簡單的起翹及起拱,山墻的懸魚、屋檐的挑拱、垂花柱、梁枋、拱架等也雕刻有牛羊頭、鳥獸、花草等線腳裝飾和連續圖案浮雕。在屋檐下的垂柱和隔板上刻有多種紋樣圖案,垂柱下端的牛蹄上刻有山和馬牙形,蹄頭上刻有河流紋樣,蹄尖朝內,以示招財進寶。垂柱尾端飾有線團形、燈籠形、牛頭和牛嘴形圖案,以示驅邪。墻壁隔板用鑲條和裝板榫鑲而成,有的用鑲條拼嵌成圖案,有的將隔板鏤空成“米”字形,或山川、日月星辰、羊角、雞眼、籬笆、魚刺、花瓣等紋樣。室內鍋莊石上及石礎、石門檻上雕刻怪獸神鳥、卷草花木等彝族傳統圖案。門窗隔扇及室內木隔花紋、小花格窗等,極富建筑裝飾效果。

從公元初的東漢至13世紀的南宋,隨著內地漢族大量遷居入滇,內地建筑風格和工藝技術不斷傳入云南,使得地方傳統建筑與內地文化風格相互交融,產生了新的居住建筑形式,并隨著時代的發展日益深化。尤其是元代以后,文化交流進一步擴大,漢族人口劇增,云南漢族民居建筑越來越多,在漢族集中的城鎮,漢族民居建筑已成為主流。

街市、民居既具有鮮明的內地漢式風格,又有云南地方特色。這些民居建筑的格局一般為:木構架,三開間,前廈廊,樓房,土墻,雙坡瓦頂,前重檐,后單檐,后、左、右是硬山封閉,前檐樓為木窗,重檐下廊為木質門窗。此時,“一顆印”的雛形已經顯現。至清代,“一顆印”建筑基本形成。

老昆明有句順口溜:一家炸魚全院香,一家有事全院忙;一家吵架全院勸,一家被偷全院亂。舊時,昆明的百姓,無論是漢族還是少數民族都喜愛建蓋合院式民居。一戶人家幾代人住在一起,其樂融融。一座四合院把一家人凝聚在了一起,成了血脈相連的大家庭扯不斷的根。

“一顆印”式民居建筑,是一種具有典型地方特色的文化遺產。帶有濃厚地方特色的民居建筑,有利于我們了解和研究當地歷史及民俗民風的形成、自然環境的變遷、生產力水平、經濟發展狀況等。作為與先人對話的橋梁,從中去體會領略先輩的智慧和追求。

古建中國求購_云南昆明的老房子、民宿,有資源者可聯系客服。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|