中國有著上下五千年的歷史,那么古代的中國人是如何理財的呢?我們先從貨幣的產生說起。

很久以前,人們主要的交易形式還是以物易物。

后來人們發現,這種方式很麻煩,比如甲有一包鹽,他想換包糖,而乙有有一匹布,他想換包鹽,丙有一包糖,他想換匹布,如果三個人都想拿到自己想要的東西,就需要甲先和丙交易,然后在拿換來的布去和乙交易。

步驟太麻煩了,這還是只有三個人的最優情況,如果在市場上,面對著幾十、幾百甚至上千人怎么辦呢?而且這里還有個麻煩的問題,就是甲或許覺得自己一包鹽可以換一包糖很劃算,但乙未必覺得自己拿一匹布換一包鹽很合算,這就是估值不對等的問題了。

好了,貨幣的前身——等價物出現了。

聰明機智的古人,選擇用貝殼來作為原始貨幣,但是又一個問題出現了,我中原地大物博,重點是地大,每個地方都用不同的東西作為等價物,那地區之間的交易怎么辦?

這個時候,又一個偉大的人物出現了,統一度量衡的秦始皇。

秦始皇簡直就是先知啊,從此以后,各地區交易再也不用帶著奇奇怪怪的羽毛、石頭、貝殼了。

大家都用上了貨幣。

畢竟不用它,就要被砍頭啊。

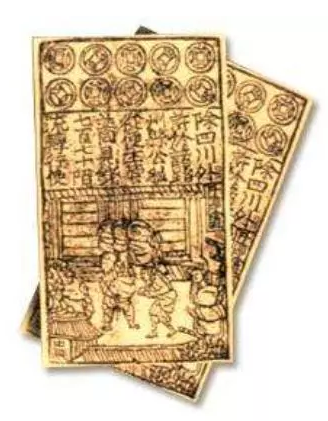

到了唐朝,出現了最早的匯兌方式——飛錢。等到宋朝,經濟迅速發展的時期,蜀地出現了世界上最早的紙幣——交子。

這時期的理財?噓,不存在的。

明清時期,金融業發展顯著,出現了錢莊、票號等機構,同時,也產生了“商幫”。

當時的錢莊還只能提供銀錢的兌換,后來規模逐漸發展,大型的錢莊除了能夠存放款項,還可以貸款、匯兌。

但是直到1912年,中國才產生了第一個真正意義上的銀行。1920年,才出現了第一個證券交易所。

不過,由于種種原因,這個交易所沒多久就……

直到1990年,之后陸續建立了上交所、深交所,那時候還沒有現在這么高級,每一筆交易都得打電話給交易員完成,那時候的交易員都身穿紅色馬甲。

理財一詞,最早出現于《易經·系詞》。“理財正辭,禁民為非曰義”,只不過那時的理財也就簡單的怎樣賺錢?怎樣少花錢多辦事等。那么,古人究竟是如何理財的呢?

1、開源節流

蘇軾崇尚“禁止生活中各種不必要的開支和浪費”的理財之道,他曾被貶職,俸祿相繼減少,為了能節流,他每月將4500文錢的俸祿,分成30份用繩子串起并掛在房梁之上,每天取下一串來使用。對于每天沒用完的錢,便用竹筒裝起來,而且他規定自己每天開銷控制在150文錢以內,通過這樣的方法也控制消費。

與蘇軾一樣崇尚節儉的還有一個人,蘇軾和他比起來都相形見絀,他的節儉可謂是空前絕后,沒錯就是他--愛新覺羅·旻寧,著名的道光皇帝。道光帝的節儉,在歷朝帝王中算是空前絕后的。在還沒有登基做皇帝時,他就以節儉聞名宮中。他很少吃肉,節儉夸張的時候還派太監出宮去買燒餅,與妻鈕祜祿氏就著白開水啃嚼就算是一餐。

即位后的道光帝首先就把節儉施于內廷,他下了一道圣旨,規定內廷用款每年不得超過二十萬兩白銀。過慣了奢侈生活的內廷嬪妃們只好忍痛終年不添置新衣,甚至連皇后都穿著破舊衣衫坐在破舊的椅墊上開始了縫縫補補的生涯。想象一下,這將是多么美妙的畫面。

2、買房買地

和珅大家都知道啦,這位兄弟實在是太有名了,貪贓枉法,富可敵國,在乾隆身邊服務多年,深得老人家的歡心,所以一步步擢升,成為了當朝紅人。只不過后來乾隆的兒子嘉慶忍無可忍,把他咔嚓了。

為官不仁,使和珅積累的大量的財富,古代的這些貪官,既然懂得貪,當然也懂得投資理財的,不會白白讓自己的財富貶值的。和珅是怎么做的呢?買房子買土地!

不得不說,他確實這方面也是一個高手,他那些被查出來的,公開的未公開的,都是位于“市中心的地方”,真是應了后來的晚輩李嘉誠同學的一句話,投資房地產,只有八個字:地段!地段!還是地段!

有一次,朝廷動亂,地主為了留有后路而紛紛拋售房產土地,和珅趁機低價收購,幾年后再以高價租出去。看看,這種戰略眼光不是一般人能有,如果讓和珅放在今時今日,他是不亞于溫州炒房團的。

從上面的歷史名人理財方式我們可以明白資理財的規律一直存在的,無論是千年以前還是現代,理財觀念源遠流長,要想理財成功我們必須在遵守規則的情況下適應大環境的變化,從中尋找一切可利用的條件,發現別人沒發現的機會,才能賺到別人難以獲取的財富。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|