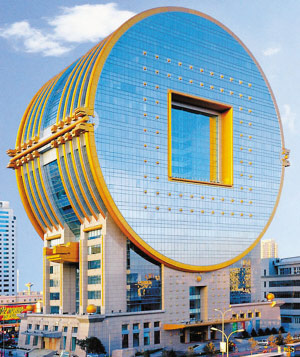

沈陽地標性建筑“大銅錢”

從“秋褲樓”到“馬桶蓋”,近年來,奇怪的建筑不斷在各地涌現。一些貪大、媚洋、求怪的建筑,看似是各個城市的“建筑地標”,實則是權力之手干預設計的“權勢地標”

中秋節去沈陽溜達了一圈,在火車站前親眼目擊了地標性建筑“大銅錢”,學名叫方圓大廈。說實話我挺佩服設計師和招標方的勇氣的,這建筑不僅怪異,寓意也實在是太過簡單粗暴了。后來在網上瀏覽了一下以丑怪聞名世界的中國建筑之后,方圓大廈倒也不那么突出,強中更有強中手。為什么會有這樣的建筑出現,新聞里總結得很好,因為權力之手在干預,其實除了權力之手外,干預的還有商業之手,總之往往不是建筑師之手決定了建筑的樣貌。

權力和商業之手干預設計的“權勢地標”,突出的就是一個“最”字,最高、最長、跨度最大、曲線最復雜……在這個基本理念的指導下,地標建筑走向了兩條風格不同但同樣詭異的道路。第一個就是崇洋,這些年來,國內各地的所謂地標建筑,基本上都交給了外國建筑師設計,東南大學做了一項調查,分別對北京、上海、廣州核心區1平方公里的區域進行研究,中國建筑師與西方建筑師設計的新建筑個數比例為,北京0∶8、上海3∶23、廣州3∶9,包括香港、澳門、臺灣地區在內的中國建筑師設計的建筑大大少于外國建筑師的作品。求“最”的理念加上外國建筑師的“奇思妙想”就形成了一堆鼎鼎大名的怪異建筑,用建筑評論家葉揚的話來說:“建筑形體的詭異往往意味著某種特殊的難度,這種求怪,早就使中國變成‘蜚聲海外’的‘建筑師的實驗場’,在別處難以成立、不可能實現的設計方案,都可以拿到中國來,這里‘人傻’‘錢多’,喜歡‘扭曲變形的怪物’。”

第二條道路就是權力和金錢的掌控者自己的審美左右了建筑的風格,當權力有了審美追求的時候,外國建筑師也得靠邊站。房地產商馮侖就舉過一個例子:他們在天津請一位荷蘭設計師設計了非常好的一組住宅,這個設計經過各個機構審批后,變得跟眾多城市的房子一模一樣。讓一群三流的眼光去改一個大師的作品,結果出來的就是一個不如三流水平的東西。再看看著名的福祿壽大樓,五糧液酒瓶大樓,那已經脫離了審美的范疇,到了隨心所欲的地步了。

在中國建筑史不斷被刷新的今天,左右這一切的是權力、金錢的力量和不當的管理體制。在這里,了解、熱愛自己家鄉的中國建筑師和城市規劃師的聲音是缺席的,生活在其中的公眾的聲音是缺席的,往往幾個人的想法,就左右了我們生活環境的面貌。那些高于權力和功利的審美和傳統被打得落花流水。也許在當年北京沒有采納梁思成的意見開始,中國的專家就失去話語權了。而失去話語權的專家,就只能在理念和飯碗之間衡量,或者屈從于權力做沒有特色的建筑師,或者因堅持理念而被外國專家搶走飯碗,在這樣的環境中,我們怎么可能出現堅守傳統的梁思成呢?又怎么可能出現像敢于在盧浮宮搭建玻璃金字塔的貝聿銘呢?

而失去了堅守傳統的“把關人”和堅持理念的專家,建筑與城市的風格也就難免被裹挾進了各種欲望之中,變得光怪陸離。我們的城市規劃,早期全盤學蘇聯,如今又全盤學美國。但美國是個沒有傳統的國家,他們的歷史就是近代史,而他們的建筑風格,早在20世紀70年代就被西方集體拋棄了。而我們卻還在模仿他們,豈不知美國人有多羨慕歐洲的建筑。而歐洲,包括日本,那令人羨慕的城市規劃和建筑,恰恰是因為對傳統的堅守。在巴塞羅那,最高的建筑物是高迪設計的圣家族大教堂,因為政府明文規定,任何建筑的高度都不能超過這座至今仍未完工的教堂,這是城市對信仰的崇敬。而在日本,麥當勞進軍京都時,曾經遭到否決,理由是麥當勞的紅色標志和古城的青灰色建筑基調相去甚遠,具有破壞性。經過幾年反復談判,麥當勞決定放棄全球統一的紅色,改成與京都古建筑基本一致的咖啡色,這是商業對傳統的妥協。

如何阻止奇怪的建筑污染城市,除了對權力自身的約束之外,我想我們還需要一些不妥協,建筑師和城市規劃師對理念的不妥協,市民對生活環境的不妥協,也許這個過程中可能會失去城市現代化所帶來的便利,但何去何從的權利應該掌握在生活在這里的人們的手中,而不是少數人的手中。只有這樣,權力和商業的力量對我們的公共審美造成的傷害才有望成為歷史。前面提到的玻璃金字塔,曾經遭遇了法國民眾的集體抵抗,然而貝聿銘基于一個建筑師的理念也是寸步不讓。其實無論這兩股不妥協的力量誰勝誰負,對于巴黎這座城市來說,都是具有積極意義的。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|