閩南古厝是指在閩南一帶的傳統民居,在閩南語里,“厝”是房子,紅磚厝就是用紅磚蓋的房子,也是閩南最有代表意義的傳統建筑。

今天,閩南大地上數百座紅磚厝建筑,為我們開著一扇扇充滿溫暖而疏遠記憶的大門。它濃縮了閩南人堅韌、開朗、沉著、豁達的性格。閩南人對生活的美好祈愿,也醞釀了紅磚厝豐富多彩的建筑表達,形成了紅磚文化深沉而獨特的底蘊。在中國封建社會典型的農村生活中,必定包含了家居、教育、祭祀三要素。而100年前的閩南人家已經在一個家族體制建設上完成了這樣嚴謹精巧的布局構思,巧妙地結合了居住、家族教育系統、宗廟祠堂三位一體的生活模式,以深遠的睿智思考著如何繁衍家族,和諧共存。這是秉承自閩南人性格中溫良、自省的特質,凝聚著每一位紅磚厝中家族成員的魂靈,傳承關于家的榮耀。

閩南古厝的建筑特點

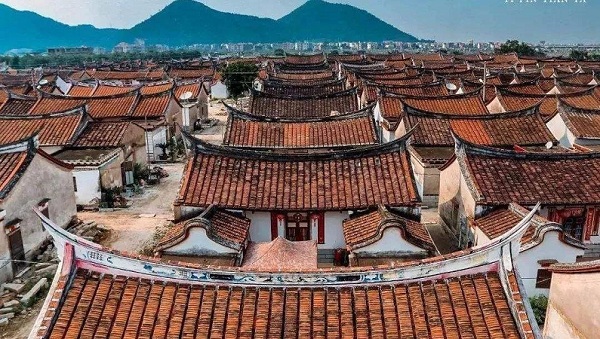

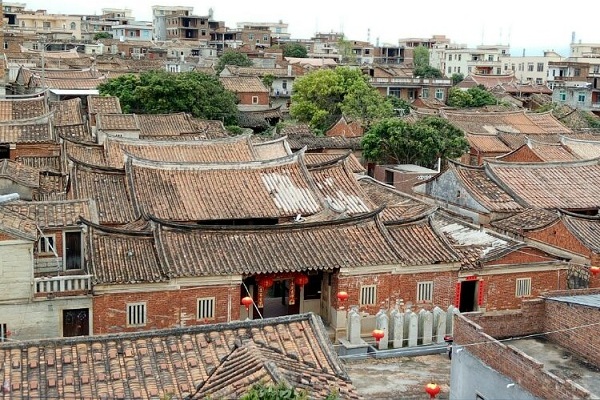

閩南古厝以“官式大厝”為主,故又名“皇宮起”。在不少地區,又名“紅磚厝”。它形似殿宇,富麗堂皇,是中國古民居的典型。它的主要特征是,前埕后厝,坐北朝南,三或五開間加雙護厝,紅磚白石墻體,硬山式屋頂和雙翹燕尾脊。

閩南民居從建筑形式的角度說,并沒有一種極張揚的、類型化的形式,但它在磚石墻的裝飾及美化上卻有著較為特殊的表現。我們在認定建筑的要素時,主要是從四個方面來談,即空間性、實用性、物質性和審美性。從審美的角度看,閩南的紅磚墻反映著其地域的風格特性,形成了所謂的閩南風格,這種風格的形成是有多方面的因素,雖然我們現在已無法追溯其產生的淵源,但我們從整個中國建筑史了解所知,閩南民居特別是磚石混砌和墻面的裝飾及色彩紋樣在中國建筑史上有它獨特之處,因而有學者認為這個區域的民居是屬于“紅磚文化區”。

閩南古厝的內部布局

“光廳暗屋”為閩南古厝的布局特點。中間廳堂寬敞明亮,為奉祀祖先、神明及會客的場所。廳堂后壁多用可開啟折合的大扇木門隔成,平時閉合與后軒分開。后軒可布置成小書齋,遇有貴客要事,也可延入后軒密談。有事時,可把大扇木門打開,把廳堂與后軒合并為一,增大活動空間。廳堂兩側為東西大房,是主要居室。大房房門懸布簾,以屋頂小窗取光,室內較暗。大房前有檁步,是梳洗的地方。大房后有后房,是婢妾居室或存放隨身用物、箱籠的儲藏間。這種“一明兩暗”的三開間結構,是閩南古厝最基本的構成單位。五開間即三開間左右再擴展一間而成。古厝就是“一明兩暗”布局基礎上,由數個單體建筑及外部空間組合衍化而成的合院建筑。

閩南古厝地區分布

閩南古厝主要分布在福建泉州市、廈門市、漳州市、莆田市及其所轄的泉港、德化、永春、安溪、南安、惠安、晉江、石獅、南靖、平和、云霄、詔安、東山、漳浦、龍海、華安、長泰等地。各地古厝總體相似,但部分細節不盡相同。

閩南古厝的建筑代表

南安蔡氏古民居

蔡氏古民居位于南安官橋漳里村,是國家級重點文物保護單位。蔡氏古民居建筑群主要由蔡啟昌及其子蔡資深于清同治年間(公元1862年)至宣統三年(公元1911年)興建。現存較為完整的宅第共16座,單體建筑多為三進或二進五開間的布局。蔡氏古民居建筑群,座座屋脊高翹,雕梁畫棟,門前墻磚浮雕,立體感強,窗欞鐫花刻鳥,裝飾巧妙華麗,門墻廳壁書畫點綴,別有一番情趣,篆隸行楷,各具韻味,留下較多當時名流的書畫。隨處可見的木雕、泥塑、磚雕及石雕,工藝精美,多數采用透、浮、平雕等手法。雕琢內容豐富多彩,有禽獸、花鳥、魚蟲、山水人物,圖案古博。古民居精美的雕飾,不僅集中表現了閩南成熟的雕塑藝術,而且反映了受印度佛教、伊斯蘭教及南洋文化和西方建筑藝術的影響,被譽為“閩南建筑的大觀園”。

泉港土坑古厝群

土坑古厝群整體規劃頗具慧識卓見,排列井然有序,布局精巧,絕大部分坐西北朝東南,冬暖夏涼。民居分8排,每排屋建造相距30—50米,便于交通活動。劉氏古民居建筑多為穿斗式結構、硬山式或卷棚屋頂,座座屋脊高翹,壯觀輝煌。門窗有圓、方、拱、菱等形式。它們皆是磚石、木材結構,石材、衫木都是從外地采購。大部分古民居能保存至今,建筑十分堅固。土坑村劉氏古民居是群體建筑,它代表了當時一個地方建筑的最高水平。

閩南古厝特別是磚石混砌和墻面的裝飾及色彩紋樣在中國建筑史上有它獨特之處因而有學者認為這個區域的民居是屬于“紅磚文化區”。。

在閩南古厝的傳承中,“紅磚文化”起到了一個至關重要的作用。“紅磚文化”不止是閩南古厝建筑特色的發展與成就的概括,更多的是閩南人堅韌、開朗、沉穩、豁達的性格,睿智、溫良、自省、拼搏的特質以及務實、進取、勇敢、奮斗的作風的概括。“紅磚文化”是與閩南人民的精神世界相連接的文化,是閩南人民繁衍壯大,生生不息的精神力量。這種文化,不僅是閩南人的瑰寶,更是中國,乃至世界的瑰寶。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|