窗的起源,要追溯到原始社會(huì),在當(dāng)時(shí),供出入的洞口只有一個(gè),那就是門洞,作為建筑中獨(dú)立的窗洞還未產(chǎn)生。因此,可視原始唯一的洞口形式為門洞與窗洞的合一形態(tài),采光通風(fēng)都靠這一個(gè)洞口實(shí)現(xiàn)。

隨著建筑和人類文明的發(fā)展,窗逐漸與門發(fā)生了功能和形式上的分化,開始以獨(dú)立的形式出現(xiàn)。在原始建筑中,人類學(xué)會(huì)使用火之后,具有“窗”含義的洞口先是由通風(fēng)排煙的需求產(chǎn)生的。在原始穴居住所中央都有一用于取暖、照明和取食的“火塘”,在長期生活中,原始人發(fā)現(xiàn)煙是向上方飄散后,為了讓火塘處的煙能夠順利排出去,往往在其居所的上部打開一個(gè)小口,就這樣,獨(dú)立的原始窗洞便產(chǎn)生了,這就是最早的窗——天窗,即是“囪”。

天窗雖能解決室內(nèi)空間的采光通風(fēng)和排煙的基本要求,卻難以抵擋雨雪的侵襲。于是人們的小腦袋瓜又開動(dòng)了,為了追求更舒適的生活,開始把天窗的位置往下移,在建筑的側(cè)面開孔洞,這稱之為“牖”,既解決了雨雪的困擾,又兼具通風(fēng)、采光、排煙的功能。

▲半坡遺址——牖

但原始的窗很簡單,沒有什么復(fù)雜的裝飾,隨著生產(chǎn)生活的需要,當(dāng)洞口的尺度開得較大時(shí),就用木棒橫撐在洞口做遮攔,名為“交窗”,這些木棒我們可以看做是窗欞的原型。

西周早期,有兩尊青銅器:獸足方鬲和刖刑奴隸守門鬲,它們正面中下部皆鑄造雙扇板門,并在其余三面雕刻十字欞格窗。這是我國已知古代窗形象實(shí)物中最早的青銅器,也足以說明制作工藝的發(fā)展,窗由原始窗洞發(fā)展到有十字欞格的窗。

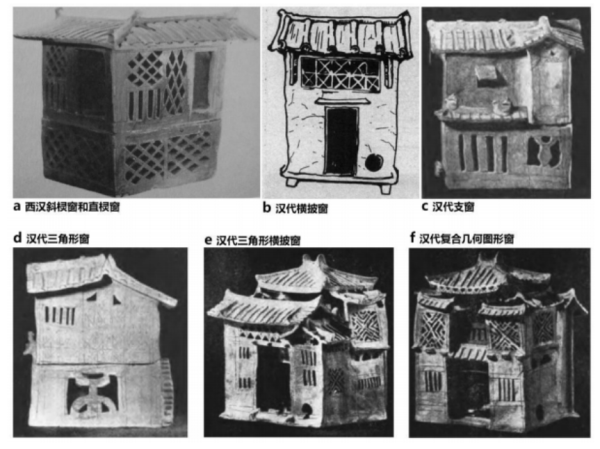

秦漢時(shí)期,門皆是木板門,采光主要靠窗,并且窗為固定扇,不可開啟。此時(shí)窗框內(nèi)有木質(zhì)欞格,主要是為了固定遮擋及采光所用的紗布材料,形式簡單、粗壯,欞格圖案有直欞、橫臥欞、斜欞格等。窗有欞條窗、百葉窗、菱格窗、支窗、橫披等,其中以直欞窗和菱格窗為多見。窗洞形式在常規(guī)情況下都采用矩形或方形,三角形和圓形也有出現(xiàn),從廣州出土的漢代“樓閣式”陶屋中就可見三角形橫披窗和開在側(cè)墻上的復(fù)合幾何圖形的窗樣式,頗為獨(dú)特新穎。

▲漢代窗樣式

魏晉南北朝時(shí)期,直欞窗樣式較普遍,窗的形象有窗框四角向外作放射狀的特異形式,窗框內(nèi)為粗壯的直欞條。

隋唐五代,窗戶以直欞窗與睒電窗為主,直欞窗中又分為破子欞、板欞兩種。破子欞窗欞條是用正方形欞條對(duì)角鋸開而形成兩條斷面為直角三角形的欞條,尖頭朝外,平面朝內(nèi),便于糊紙。現(xiàn)存唐代的五臺(tái)佛光寺大殿的窗就為破子欞窗。

宋代是我國木構(gòu)建筑成熟的時(shí)期,自宋朝之后,民居中窗扇逐漸發(fā)展為可拆卸、開啟的活動(dòng)窗。劉楓曾總結(jié)出:“唐代以前以固定的直欞窗為主,自宋以后可開啟的窗逐漸成為主流形式。”《營造法式》第一次完整的記錄了小木作制作技術(shù)以及功限,其中記錄的可開啟的闌檻鉤窗成為后代各種窗樣式發(fā)展的標(biāo)桿,此歷史時(shí)段中窗欞圖案也得到飛速發(fā)展,如井字格、古錢紋、萬字紋、龜背紋等。宋代窗的功能從滿足基本的通風(fēng)采光,發(fā)展為以窗觀景的作用,再發(fā)展為建筑中重點(diǎn)裝飾的部位,同時(shí)承擔(dān)起審美教化的作用。

明清時(shí)期的窗種類繁多,圖案變化也達(dá)到百花齊放的狀態(tài),檻窗和支摘窗在這一時(shí)期被廣泛使用,且南北方窗形式差異較大。《清式營造則例》中對(duì)窗各部件的營造有明確的等級(jí)規(guī)范,裝飾風(fēng)格直接反映建筑的等級(jí)和主人的身份地位。

民居中的窗可集中反映其建筑及文化的特征,緊跟歷史長河的變遷,窗也隨之變化發(fā)展。從中可明確得到窗形制變化的差異以及窗制作技藝穩(wěn)步上升的軌跡,以及人們?cè)陂T窗之上所寄托的強(qiáng)烈精神需求。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|