屯堡,源于明初朱元璋的調北征南事件。明洪武十三年,云南梁王巴扎刺瓦爾密反叛,第二年,朱元璋派大將傅友德和沐英率30萬大軍征南,經過3個月的戰爭,平定了梁王的反叛。經過這次事件,朱元璋認識到了西南穩定的重要性,于是命30萬大軍就地屯軍,軍屯軍堡、民屯民堡、商屯商堡,就這樣相繼聚落而成今天的屯堡建筑群體。

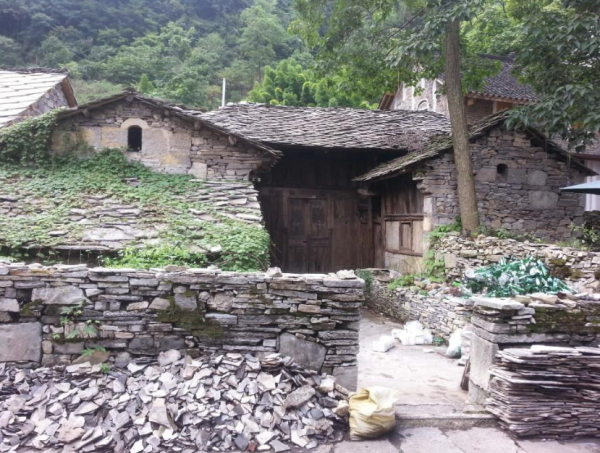

600年的“明代歷史活化石”,屯堡民居最大的特點是石頭的廣泛應用。一戶民宅就是一座石頭的城堡,一個村莊就是一座純粹的石頭城,屯堡是一個防御敵人的整體,而屯堡民居就是組成這個整體的每一個細胞,既可以各自為陣,又可以互相支援友鄰,既保證一宅一戶私密性和安全感,同時又維系各家之間必要的聯系。

屯堡建筑的選地講究風水堪輿。靠山不近山,臨水不傍水,地勢干燥,視野開闊,水源方便。左右有大山“關攔”,坐向以南北為宜,要符合“前朱雀,后玄武,左青龍,右白虎”,“山關人丁水管財”的五行學說要求。對屯堡人來說,傳統的天文地理對人生命運的影響是至關重要的,被視為“萬年龍窩”的居屋,如果不講究風水龍脈,不注重相生相克,不僅會影響自身的財源命運,還會牽連到全寨的興旺發達。這種習俗心理無疑對促進屯堡人的內聚力起到無形的作用。

安順一帶多山多樹,巖石以沉積巖為主。其石材薄厚多樣,硬度適中。屯堡人選擇石木為主要建筑材料,從簡陋的柵欄式建筑,演變成封閉式建筑結構。以石頭寨墻或村民房墻連體,再配上碉樓、碉堡,形成了易守難攻的建筑群體。

他們深知,軍事鎮壓并未帶來永久的和平,環顧左右,反抗之事不絕。僅從明到清,大大小小的“焚燒屯堡”事件就不下數十起。如此險惡的環境,選擇堅固而又阻燃的石頭來建房,不能不認為是屯堡人生存智慧的一種選擇。

屯堡村寨平面布局以一條主巷道和多條支巷道,將各家各戶連成片,形成城堡式的結構。各支巷道只有一個口通往主巷道,構成“關門打狗”之勢。民居沿襲了江南三合院、四合院的特點,由正房、廂房、圍墻連成一門一戶的庭院。結合特定環境的需要而加以改進成全封閉式的格局,從燕窩式到城堡式到城堡碉堡連結體式。在各種式樣的獨立庭院中,天井不僅是家庭活動的場地,更是防止進犯敵人縱火的措施。屯堡人的建筑觀念,把防衛放在首要的位置上。

各幢房子用石頭砌就高高的風火墻,院門為雙扇大木門,木門上有門樓,門樓有雕花額杭和垂柱。門內系方形石板天井。正房一列3間,墻、枋、門孔、窗孔皆以條石鑲就。房屋大門及壁窗小木杭鑲拼為菱形、回形、壽字形等各種圖案。正中一間為堂屋,堂屋內壁設置神龕。堂屋以前是屯堡人家辦紅白喜事之地、逢年過節敬神的場所。

在房屋平面布局上,屯堡民居強調中軸對稱、主次分明,屋面覆蓋的石板講究美學的幾何結構,體現了儒家思想的平穩和諧、包容寬納的審美觀念。其住房分配既講究實用性又充分體現內外、長幼、主賓的儒家綱常倫理,從而制約和維系著家庭和社會的人際關系。

在屯堡石木結構建筑中,木結構建筑采用“穿斗號式”結構,又叫“干欄式立木柱架構體系”鑿榫頭銜接,結構精密,牢固、耐久,不用一釘一鉚。石結構一般以就地取石材修建,庭院屋頂以石板建成。屯堡庭院的大門一般開為一道“八”對外開的財門,古話“八字財門大大開,金銀財富滾進來”,取富貴吉祥之意。屯堡庭院,古樸、美觀,極具研究價值和觀賞價值。

屯堡文化既有自己獨立發展、不斷豐富的歷程,也有中原文化、江南文化的遺存,既有地域文化特點,又有中國傳統文化的內涵。一方面,他們執著地保留著其先民們的文化個性,一方面,在長期的耕戰耕讀生活中,他們又創造了自己的地域文化。

石頭的瓦蓋,石頭的房,石頭的街道,石頭的墻,石頭的碾子,石頭的磨,石頭的碓窩,石頭的缸......屯堡建筑把石頭工藝發揮到極致,屯堡民居中屬于明代的建筑能夠保存至今的已經微乎其微,現存的、具有歷史價值的屯堡民居多是清代直至民國初年所建。屯堡民居在結構、風水觀上遵循江淮傳統,但結合貴州山地又有創新,形成了獨具特色的屯堡民居,這是屯堡人區別于其他人群的重要文化符號。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|