龍是自古以來中國傳說中的神異動物,歷史可以追溯到上古時期,常用來象征祥瑞。古時帝王認為自己是真龍天子,中國人認為自己是龍的傳人。中國人對于龍有著超乎尋常的想象和執著。龍在中國象征著一種精神,是一個民族的圖騰,是經久不息的傳承意識。今天就一起來了解一下中國龍吧~

歷史演化

1、上古時期

新石器時代晚期玉龍各有祖形的現象,說明龍的產生其實是與新石器時代晚期當時當地氏族先民所尊崇、敬畏的某種動物直接相關,與當時當地生存的動物種群有關。

2、商周時期

商周時期,龍文化更得到廣泛的傳播,龍由圖騰時代原始的龍形象變成真正的龍紋。商王朝非常重視宗教與巫術,也就十分重視宗教活動中必不可少的青銅器的鑄造。青銅器上有各種象征性的紋飾,向人們展示應崇拜的神靈,求其保護。這種紋飾中,龍紋成為主要的部分。

3、先秦時期

龍原本是中華先民崇拜對象,但隨著專制程度的不斷加深,君權之日益膨脹,帝王之家憑借政治優勢,將龍據為己有。《呂氏春秋》中,便有將晉文公“喻之為龍”的記載,其后有秦始皇稱“祖龍”之說。秦漢以后,龍已定型為帝王化身,皇室專利。

4、兩漢時期

西漢董仲舒所撰的《春秋繁露》中,記有民間祈求龍降雨以保豐收的祀龍降雨活動。在長沙馬王堆西漢墓出土的著名帛畫上,也有龍的形象,這表明在西漢時期,龍已經是社會生活中流傳相當廣泛的一種文化意識了。

而到了東漢,龍體粗壯,似虎形,身尾分明,個別有鰭。角似牛角。角下都出現突起的棱,頂端前卷,也有類似鹿角的,且都有翼,獸腿較長,以虎的形象為主,其他動物形象輔之。

5、魏晉時期

建安至魏晉(十六國時期)的龍體較細長,似虎形,身尾分明。頭角略似鹿角,羽翼分有無兩種,有翼的龍形狀仍舊為鳥翅形,腿為獸類的長腿。

6、唐宋時期

唐宋時期,龍體粗壯豐滿,回復到蛇體,身尾不分,脊背至尾都有鱗,唐代時出現分叉鹿角。上唇很長,頂端成尖形,下唇短而不再下卷,龍翼已經都為飄帶形。宋時出現四爪的足,后肢和尾常交叉盤旋,尾上則有一圈鰭,吸取了獅子形象的特點,圓而豐滿,腦后有鬣。

7.明代

明代龍紋及造型粗壯,威武生猛,龍首魁梧,有怒發沖冠之氣勢。而清代龍紋顯得華貴精巧,富麗堂皇。

龍的類型

1、青龍

青龍為“四圣”、“四象”(青龍、白虎、朱雀、玄武)與“天之四靈”之一,又稱為蒼龍,代表東方,青色,因此稱為“東方青龍”。

2、應龍

應龍又名飛龍,亦作黃龍。背生雙翼的龍,據《述異記》記載:“蛟千年化為龍,龍五百年為角龍、又千年為應龍。”據說當年軒轅帝有名大將就是應龍,主要功績有斬殺蚩尤、夸父。

3、虺

《述異記》載:“虺五百年化為蛟,蛟千年化為龍。”是龍的幼年期。

4、魚化龍

魚化龍是一種龍頭魚身的龍,亦是一種“龍魚互變”的形式,這種形式古代早已有之。《說苑》中就有“昔日白龍下清冷之淵化為魚”的記載,民間流傳的鯉魚跳龍門,講述的就是龍魚互變的關系。

5、螭

傳說螭是龍屬的蛇狀神怪之物,是一種沒有角的類龍生物。螭若龍而黃北方謂之地螻。

文化象征

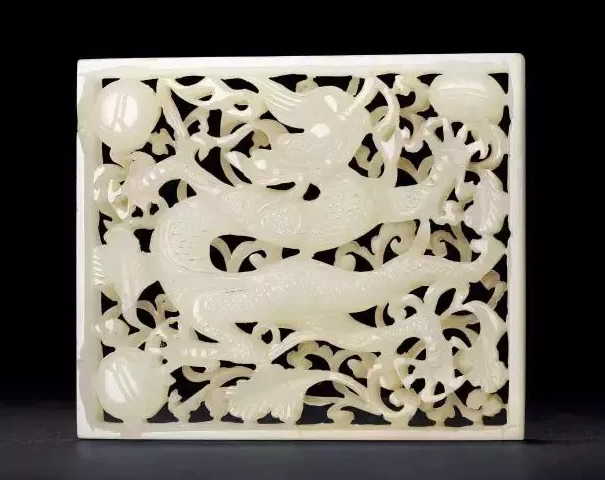

在中華,龍文化、龍的傳說蘊涵著中國人所重視的天人合一的宇宙觀;陰陽交合的發展觀;兼容并包的多元文化觀。中國龍文化內涵豐富,從性質和內涵來看,龍文化可分為三大類型:宗教龍、政治龍和藝術龍。宗教龍即把龍當作圣物或神靈來崇拜,把龍視為主宰雨水之神或保護神等。政治龍是統治階級利用人們普遍崇拜龍的心理,把帝王說成是龍神的化身,是神圣不可侵犯的,用以維護統治。藝術龍就是以藝術的形式表現對龍的敬仰和崇拜,即以雕刻、塑造、繪畫、舞蹈、神話傳說、競技活動等方式表現龍。

龍,作為我們中國人獨特的一種文化的凝聚與積淀,已經扎根與深藏于我們每個人的潛意識里頭,不但人們的日常生活、生老病死幾乎都有打上龍文化的烙印,并且龍文化的視角,龍文化的審美意識已滲透入了我國社會文化的各個領域、各個方面。龍象征著一種精神,是一個民族的圖騰,意義非凡,可以說是我們民族的統稱,我們地域的統稱,擁有經久不息的傳承意志。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|