信息技術的高速發展讓“未來社區”這一概念被越來越多的人關注。那么什么是“未來社區”呢?

“未來社區”根本目的在于打造一個滿足人們對美好生活向往的社區,基于達到社區全生活鏈服務需求的背景,以人本化、生態化、數字化為價值導向,在未來鄰里關系、教育、健康、創業、建筑、交通、能源、服務和治理等眾多場景創新為引領的方向中創建新型的城市功能單元。

放眼全球,未來社區已是國際熱點。如日本“編織之城”就是以建設更智能、綠色、包容的城市為目的。此外,加拿大Quayside未來社區、中國杭州的“數智杭騰”等規劃,也都能看到未來社區的體現。而這些模式演變的背后,都有一個趨向:隨著新一輪科技革命和產業變革的深入,社區作為城市的基本單元,變成更加充滿人文關懷、智慧、低碳、共享的地方。

典型范例賞析

01、中國杭州-杭騰社區

2020年9月,中國浙江省明確杭州余杭區的杭騰未來社區作為首個未來社區的試點項目,確定了建設范圍、內容和規劃愿景。

以“數智杭騰”為特色,杭騰社區作為城西科創大走廊這一創新策源地的重要組成部分,整體風格智慧又時尚且處處體現創新。為打造數字賦能、三化融合的“智慧之城”,社區內有正在逐步推進建設的超重力實驗室、浙江人才大廈、浙大校友總部經濟園所形成的產業群,社區周邊有浙江四大實驗室、西湖大學和云谷產業園等科研基地和高科技園區,創新資源高度集聚。

以多樣化場景需求為重要的規劃內容,杭騰智慧化系統也將集成未來鄰里、未來教育、未來健康、未來創業、未來建筑、未來低碳、未來交通、未來服務、未來治理等九大場景需求,打造社區數字化中腦,沉淀社區居民和設施設備數據,引入信用體系,為數字化融合賦能提供依據和全面化實踐。

交通上,地鐵三號線直達杭州西站,星羅棋布的快速路、公交線路、云軌和河道交通等形成多維度的外部快速交通;慢行步道、5分鐘換乘圈和立體交通盒子構成內部慢速交通。交通整體規劃實現了快慢分級的交通網絡。這樣的交通網絡,不僅能幫助居住人群擺脫“鐘擺”生活,同時也能提升職場和居住之間的平衡。

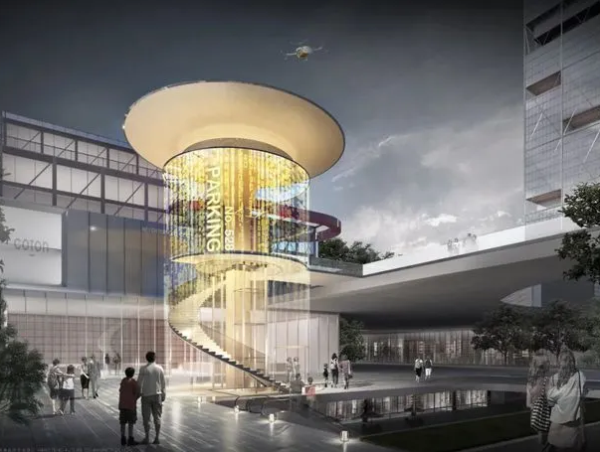

在社區公共服務方面,為了提升居民滿意度,智能物流系統、無人機停靠點、智能衛生服務站以及構想中的“懶人平臺”“無人機送餐”,無不透露出濃厚的“黑科技”感和時尚感。除此之外,水幕投影、未來創客廳、杭騰TED等特色設施,同樣將極大豐富杭騰未來社區的應用場景。

在生活居住空間的設計規劃中,杭騰未來社區以高效辦公為宗旨,將工作、生活、創業混合于一身,囊括了共享辦公、24小時共享書房、實驗室、孵化器、人才公寓、商業綜合體、專家住宅還有高品質原住民住宅區,以滿足創新人群、高知人群等多個群體的個性需求,同時也為不同人群的不同居住和創業需求創造條件。

“以人為本”是杭騰未來社區的規劃核心,在教育上,以名校集團化的辦學方式,引入優質教育資源,推進“名校+新校”。同時,規劃中的島鏈步道和云軌走廊落地,不僅不需要等紅綠燈過馬路,同時EOD接送安全島能夠實現5分鐘接送孩子上學放學。

生態建設一直是人們對未來生活場景需求的重中之重。杭騰未來社區四面環水,濱水生態優良。以全域服務和智慧平臺為依托,整體統籌規劃單元建筑風貌,謀劃城市形象,通過一心一軸一環兩街多島鏈,實現創住一體。

“城-島-村”這一云城建設理念,讓杭騰未來社區成為了“把城市輕輕地放在山水田園之間”的最佳實踐地,也讓它成為杭州未來社區的標桿示范,助力杭州推進新型智慧城市建設。建成后,將集聚文化、商業、休閑、公寓、辦公、會展等業態,拉開杭州云城天際線,成為杭州云城門面和杭州新地標。

02、日本豐田-編織之城

“未來社區”的理想狀態是建設更加智能、綠色、包容的社區,2020年在國際消費類電子產品展覽會(CES)亮相的日本豐田“編織之城”,可以說是展示了一座超智能的未來城市的范本。

豐田“編織之城”基于歷史和自然的技術,旨在讓人們和社區凝聚在一起。這里作為一個生活實驗室,將用于測試并推進移動、智能、互聯以及氫動力基礎設施和行業協作相結合,以人工智能和分級交通為主導,打造一個把太陽能、地熱能和氫燃料電池技術投入建設的“未來原型城市”,構建一個碳中和的社會。建成后,它將能容納2,000人居住,讓這里成為居民體驗未來自動駕駛車輛、服務機器人和智能家居的地方。

“編織之城”以“編織”為設計手法,按車輛的移動速度將常規街道劃分成三部分,完全分割機動車道、非機動車道、人行道的位置,以實現更安全的行人友好型的人車關系。同時,也能滿足自動駕駛汽車測試場地的條件,有助于豐田對智能城市的測試。

在街道設計上,創建出3×3規格的城市街區,通過長廊或線性公園讓每個街區成為不同的庭院;通過不同程度的擴展和收縮讓機織網格的城市結構適應各種規模的項目和室外區域。同時,兩個中央庭院也可以根據具體需要膨脹為一個大規模的城市廣場和另一個給整座城市提供便利設施的中央公園。

在能源供應上,豐田自行研發的氫燃料電池和屋頂及路面的太陽能電池板為城市提供能源動力。社區將還能利用地熱能、氫燃料電池技術的組合,為居民提供建筑能源。

在建筑材料上,木材作為住宅、零售和商業綜合體的主要材料,結合日本傳統手工藝、榻榻米模塊與機器人制造技術,在最大程度上減少對環境污染的同時也讓日本的建筑遺產得以延續、發揚和創新。同時,屋頂上安裝的光伏板不僅代表了每個城市街區的特征,更確保了社區全天候的生機與活力。

在數據系統上,每個房屋建筑的傳感器將城市連成整體的數據操作系統,把人、建筑物、車輛實現全面連接。居民在出行前便能通過環境狀況的AI智能分析,將自動駕駛車輛的行駛狀態進行控制,以實現人車分流的安全性。

在智能家居上,家庭機器人充分利用基于傳感器的AI技術實現全連接功能以協助日常生活。幫助居民處理外賣送貨、洗衣服務和垃圾處理的日常事物,還可以欣賞富士山的壯麗景色。

03、加拿大多倫多-Quayside未來社區

在多倫多市中心東南側,有一個北美最大的尚未開發的城市片區,占地面積超過325公頃(即800英畝),這就是曾經的SidewalkToronto,現在已經更名為Quayside,這是加拿大多倫多的東部濱水區聯合設計的一種新型混合利用的未來社區。

為打造出“以人為本”的未來社區,該區域將最新的設計思路與最先進的科技手段進行充分融合,其目的在于使多倫多成為全球正在快速興起的創新型工業城市中心,并將該社區作為其他社區發展可持續與經濟效益的模范。

在Quayside未來社區的規劃中,包括一系列圍繞交通、基礎設施、住房、數字工具、可持續設施、建筑和公共空間的創新。比如在ParliamentSlip創建一個新的“海灣”,讓這個新的公共空間以水為中心,將所有的社區規劃都連接到海濱。碼頭區規劃的主題也是體現了與水的連接:居民、工人和游客可以通過駁船、皮劃艇和新建的浮動木板路與水直接互動。

作為世界上第一個全木材社區,Quayside將成為展示這種可持續建筑材料的全球典范。在工作與居住的平衡中,一個僅限行人通行的道路網絡將與各種零售、社區和文化業態底層的拱廊空間相連,同時在樓上設有住房和辦公室,力求創建一個真正讓生活與工作融合的社區。

寬闊的街道、茂密的綠化和舒適的戶外策略讓重新設計的皇后碼頭充滿煙火氣,人們可以在這海濱戶外共度更多熱鬧時光。在這個開放性空間里,一個嵌入燈和加熱系統的模塊化路面系統將這里變得安全溫馨的同時,又能適應不斷變化的城市情況。

在社區宏偉的中心廣場周邊,一系列的水上游樂場都在建設規劃中。從音樂會到市場再到藝術裝置,吸引著人群來到水邊并舉辦各種活動。在廣場的設計中,這里將被兩層樓的拱廊空間所包圍,而這些空間可以為各種節目提供舞臺,并模糊室內和室外之間的界限。讓人們對于空間的把控更加自由和開闊。

ParliamentSlip是由較低規模的私密建筑構成,居民可直接進入水中進行皮劃艇和各類休閑活動。一座新的人行天橋將連接滑道與Villiers島的新公園。

在地下公共設施的建設中,布設在公共區域之下的電力設施、水管、街區供熱及制冷系統、通信設備實現了居民共享的、可達的設施網絡,每幢建筑的每個樓層都可觸達,展現出一個多維立體的地下公共設施體系。

SidewalkToronto的核心是搭建一個平臺,使得物質空間層面與科技數據層面能夠相互滲透并標準化,為城市創新提供依據。

物質空間層面從建筑、交通、公共空間、基礎設施四個方面來創造更加靈活開放的城市空間,而科技數據層面是將這四方面串聯起來,數據感知的方式貫徹整個社區系統,收集周邊實時數據的系統,便于人們及時改善社區。

未來社區所體現的商住結構、鄰里關系、基礎設施、交通道路安排、建筑本體、能源類型、服務設置和社區治理等都將在人本、生態、智能方面帶給商業更多的想象空間。

緊跟時代的商業地產,其本身也是居民社會生活變遷的主要推動力之一。當越來越多的人通過疫情逐步意識到社區商業的市場潛力和發展空間時,未來社區也作為一個能提供傳統社區無法提供的新銳功能的概念及產物,令不可能變為可能。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|