貴州是多民族聚居的地區,不同民族有著自己的建筑特點。苗寨,即苗族人居住的村寨。苗族素來聚族而居,形成大大小小不同的村寨,多是每族一姓,很少雜居。

苗族的歷史源遠流長,由于一些歷史原因,苗族人經過幾次大遷徒,最終到達了位于西南部的貴州,并扎下了根,創造出了具有貴州特色的苗族文化。貴州是苗族文化保存最完整的地區,集中了全國苗族的主要文化特色。

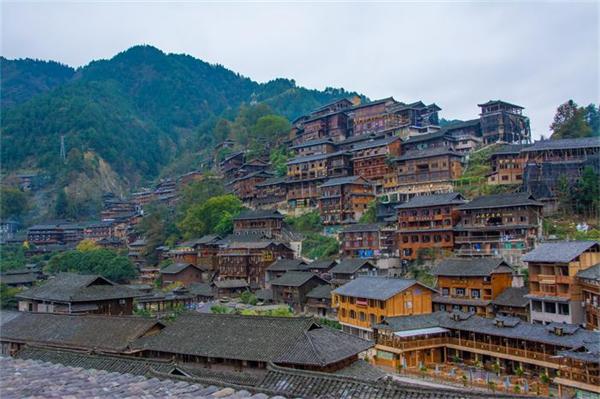

西江苗寨位于貴州凱里的東南,為全國乃至全世界最大最典型的苗族聚居村寨,超過一千戶苗族同胞居住在一起,由十余個依山而建的自然村寨相連而成,因此被稱為“千戶苗寨”。

千戶苗寨

西江,是苗語“雞講”的音譯,意思是苗族西氏支系居住的地方。世居者均為苗族,自稱“嘎鬧”。這里保留著原生的民族文化,原始的自然生態,是一個保存苗族“原始生態”文化完整的地方。

西江千戶苗寨吊腳樓的營造技藝,遠承河姆渡文化中南人巢居的干欄式建筑。2006年,苗族吊腳樓營造技藝經國務院批準列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。

苗族建筑以木質吊腳樓為主,為穿斗式歇山頂結構,層層吊腳樓依山勢而建。分平地吊腳樓和斜坡吊腳樓兩大類,一般為三層的四榀三間或五榀四間結構。

底層用于存放生產工具、關養家禽與牲畜、儲存肥料或用作廁所。第二層用作客廳、堂屋、臥室和廚房,堂屋外側建有獨特的“美人靠”,苗語稱“階息”,主要用于乘涼、刺繡和休息,是苗族建筑的一大特色。第三層主要用于存放谷物、飼料等生產、生活物資。

一棟棟的吊腳樓沿山坡依次第上,上千棟吊腳樓相連成片,形成一個整體的環形,形成了單個吊腳樓所不具備的視覺效果。在建房時,對發墨、中柱、正梁有一套講究和禁忌,特別是上梁的祝辭和立房歌,具有濃厚的苗族宗教文化色彩。

西江苗族吊腳樓運用長方形、三角形、菱形等多重結構的組合,構成三維空間的網絡體系,與周圍的青山綠水和田園風光融為一體,和諧統一、相得益彰,是中華古居民建筑的活化石。

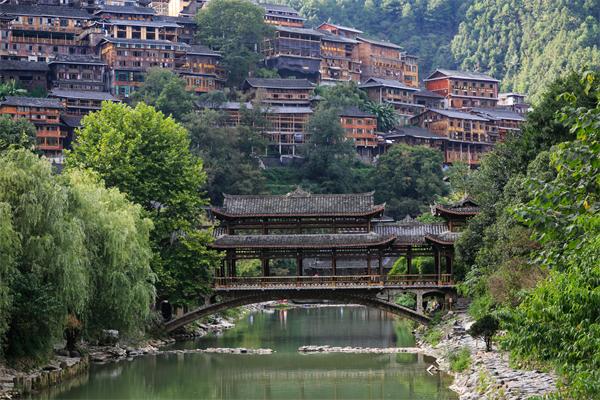

出于改善村寨風水條件和方便居民生活考慮,多數苗寨在村寨附近建有風雨橋,以關風蓄氣和擋風遮雨。西江以前有風雨木橋,主要有平寨通往歐嘎的平寨風雨橋和南貴村關鎖整個西江大寨風水的南壽風雨橋。

由于是木質結構,幾經修復又被洪水沖毀。現所修建的風雨橋全采用水泥和木材的混合結構,使得風雨橋的堅實性和抵御洪水的能力大大增加。

苗族文化

說起苗族文化,就不得不提與湘繡、蜀繡、蘇繡并列的苗繡。苗繡以其色彩鮮明、造型夸張、構圖自然、萬物共存的特點,彰顯著苗人的藝術魅力和勤勞智慧的品質。

苗族服飾不僅反映著本民族文化歷史的變遷和人民生活的現狀,更承載著民族文化繼承發揚的重任。此外,西江有遠近聞名的銀匠村,苗族銀飾全為手工制作,其工藝也具有極高水平。

西江苗寨的苗年節、吃新節、牯藏節等均名揚四海,苗族過苗年的喜慶方式便是“長桌宴”,是苗家最隆重的待客禮儀,家家戶戶都會搬出桌子板凳,像接龍似的一長條,排上數百米,桌上擺著臘肉、酸菜、酸湯魚等苗家特色菜肴。

“牯藏節”是苗族最大的祭祀活動,一般是七年一小祭,十三年一大祭,屆時要殺一頭牯子牛,著盛裝,跳蘆笙舞等,并邀親朋好友共聚一堂,以增進感情,家庭和睦。

苗族是一個“以歌養心,以舞養身,以酒養神”的民族。苗族古歌演唱,全是寨中的老人,用苗族古語演唱其史詩般宏大的古歌,能就此傳承下去,也是一大功德。苗族飛歌,其音調高昂,氣勢雄渾,是一種最具代表性的苗族歌曲形式。

遇到特別活動或是有重要人物出現,還是能夠看到掌坳的銅鼓舞、方祥的高排蘆笙、反排的木鼓舞等。蘆笙舞是苗族一種流行最廣的舞蹈,集舞蹈、雜技、體育、音樂為一體。

西江千戶苗寨是一座露天博物館,展覽著一部苗族發展史詩。在這里,農耕、節日、銀飾、服飾、飲食、歌舞等民風民俗世代相傳,被中外學家和民俗學者譽為保存苗族“原始生態”文化比較完整的地方,有“中國苗都”的美譽。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|