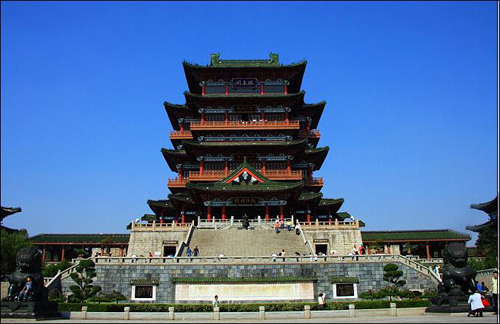

素有“西江第一樓”之稱(chēng)的滕王閣,雄踞南昌沿江北大道、依城臨江,瑰偉絕特,因“初唐四杰”之首的王勃一篇雄文--《秋日登洪府滕王閣餞別序》,簡(jiǎn)稱(chēng)《滕王閣序》而得以名貫古今,譽(yù)滿(mǎn)天下。

南昌滕王閣(一)

王勃的《滕王閣序》,膾炙人口,傳誦千秋。繼王勃之后,唐代的王緒寫(xiě)了《滕王閣賦》,王仲舒寫(xiě)了《滕王閣記》,被史書(shū)上稱(chēng)為“三王記滕閣”,成為佳話(huà)。文學(xué)家韓愈也撰文:“江南多臨觀(guān)之美,而滕王閣獨(dú)為第一,有瑰麗絕特之稱(chēng)。”故有“江西第一樓”之譽(yù),且與湖南岳陽(yáng)樓和湖北黃鶴樓齊名,并稱(chēng)“江南三大名樓”。文以閣名,閣以文傳,歷千載滄桑而盛譽(yù)不衰。

滕王閣,始建于唐永徽四年(653年),為唐高祖李淵之子李元嬰任洪州都督時(shí)所創(chuàng)建,因李元嬰在貞觀(guān)年間曾被封為滕王,故閣以“滕王”一名冠之。

在漫長(zhǎng)的1300多年中,滕王閣屢毀屢建。今之的滕王閣乃仿宋建筑。宋大觀(guān)二年(1108年),滕王閣因年久失修而塌毀,侍郎范坦重建,比唐閣范圍更為擴(kuò)大,并在主閣的南北增建“壓江”、“挹翠”二亭,逐漸形成以閣為主體的建筑群,華麗堂皇之形貌,宏偉壯觀(guān)之氣勢(shì)被譽(yù)為“歷代滕王閣之冠”。1942年,古建大師梁思成先生偕同其弟子莫宗江根據(jù)“天籟閣”舊藏宋畫(huà)繪制了八幅《重建滕王閣計(jì)劃草圖》。1989年10月,南昌市人民政府撥巨款,對(duì)滕王閣實(shí)施了歷史上第29次重建。建筑師們以《重建滕王閣計(jì)劃草圖》作為依據(jù),并參照宋代李明仲的《營(yíng)造法式》(此書(shū)相當(dāng)于現(xiàn)在的建筑規(guī)范),設(shè)計(jì)了這座仿宋式的雄偉樓閣。這座著名樓閣主體建筑面積為1.3萬(wàn)平方米,高57.5米,共9層。其基部為象征古城墻的12米高臺(tái)座。正門(mén)兩旁是毛澤東生前手書(shū)“落霞與孤鶩齊飛,秋水共長(zhǎng)天一色”巨聯(lián),而古今眾多書(shū)法名家之杰作及楹聯(lián)牌匾則集于一閣。

南昌滕王閣(二)

滕王閣主體建筑凈高57.5米,建筑面積13000平方米。其下部為象征古城墻的12米高臺(tái)座,分為兩級(jí)。臺(tái)座以上的主閣取“明三暗七”格式,即從外面看是三層帶回廊建筑,而內(nèi)部卻有七層,就是三個(gè)明層,三個(gè)暗層,加屋頂中的設(shè)備層。新閣的瓦件全部采用宜興產(chǎn)碧色琉璃瓦,因唐宋多用此色。正脊鴟吻為仿宋特制,高達(dá)3.5米。勾頭、滴水均特制瓦當(dāng),勾頭為“滕閣秋風(fēng)”四字,而滴水為“孤鶩”圖案。臺(tái)座之下,有南北相通的兩個(gè)瓢形人工湖,北湖之上建有九曲風(fēng)雨橋。樓閣云影,倒映池中,盎然成趣。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|