話說,古代不像現在,基本上想去哪就去哪,時不時的就可以來一趟說走就走的旅行,坐在家里,動動手機,就可以制定好出游的計劃。然而,在古代,出門基本靠腳,路上基本靠走,而且還要背上大大的行囊,住宿及日常用品需要一應俱全。

一、為何出游

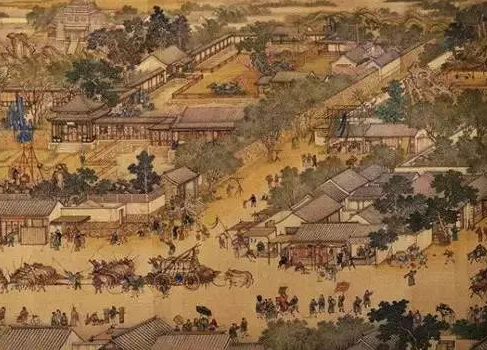

游學與游歷

在古代,文人士大夫不像平民百姓一樣受到眾多國家政策的約束,他們有足夠的自由度,從春秋時期,游學與游歷就已經流行,全國各地有點能耐的讀書人,開始周游列國,周游列國的過程不僅可以增加閱歷,還是一個找工作的絕佳機會。

貶官與流放

在古代,貶官也是斯通見慣的事情,權利斗爭的失敗者,從權利的核心地帶,被打發到一些荒草叢生的地方,例如,蘇東坡先生被貶到了遙遠的海南,王陽明先生被發配到了貴州龍崗當一個小吏,而且很多人都死在路上。

至于流放和發配,自然由不得自己了,是真正意義上的“說走就走”的旅行,我們看清朝的宮廷劇,某位達官貴人一旦被抄家,家眷及族人不是流放寧古塔,就是發配新疆伊犁,話說,不僅路遠,生活還極其艱苦,但是還的出發,誰讓你倒霉呢。

趕考

進京趕考是眾多學子出游的主要原因。自古以來,學子有三六九,貧富差距還是很大的,就像現在的情況一樣,有錢的坐飛機,頭等艙,沒錢的先坐牛車,再坐汽車,再坐火車,一路顛簸,時至今日,上學成了大家出門的主要原因之一了,也算是出游吧。

資深驢友

要說資深驢友,鼻祖是一位人稱徐霞客的高人,此人特立獨行,傳說走遍中國的名川大山。個別的人以此為生,他們會將自己游歷的名川大山畫下來,標注清楚,哪里有美景,路線是什么樣的,注意點什么,然后賣給那些渴望外出的有錢人。不過這類人在古代并不多,尤其是獨行俠更少。

做生意

中國以絲綢之路聞名古今,絲綢之路有海上和陸上兩條,從長安出發一路向西亞到歐洲的絲綢之路,極大的促進了東西方文明的發展。

試想,曾經人流攢動的樓蘭古城,各種膚色、風俗習慣的商人,推杯換盞,落日晚霞,眺望遠方一望無際的大漠,微風從耳邊劃過,心境何其曠達,人需要游歷,不僅開闊視野,更能感受幸福之所在。

二、交通工具

徒步

在出門基本靠走的年代,一個人的活動范圍是很有限的。而且那個年代,還有狐貍和狼,徒步出門還是有一定危險性的,所以很多人都是手里拿著一根傳說中的打狗棍。

牛車,馬車,騎驢

話說,在古代,馬車應該算是高檔貨了,出門能夠騎馬或者乘坐馬車,必定是有一定身份和經濟實力的人,牛車速度很慢,如果馬車是現在的汽車,那么牛車就算拖拉機了吧,牛車的主要功能應該是拉貨而非駝人。說道驢,騎驢應該是古代部分小資出行的主要選擇,相比于馬,驢經濟實惠,唯一的缺點就是脾氣差了點,速度慢了點。

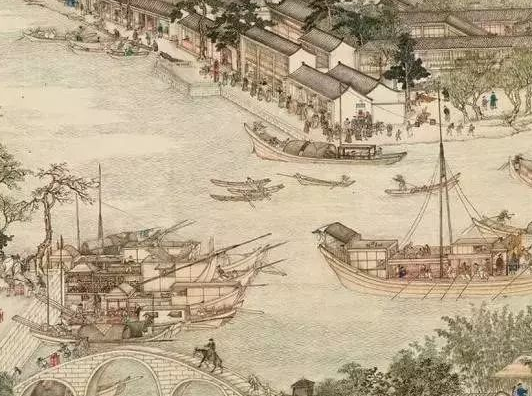

坐船

“兩岸猿聲啼不住,輕舟已過萬重山”,坐船是一個絕佳的選擇,尤其是在江南,水路四通八達,去哪里坐船都相對方便一些,遇到天氣不好的時候,船還可以靠岸。

三、吃飯與住宿

吃飯

中國有很多的美食,一部分是專門為出行的人準備的,比如鍋盔,比如大餅,比如臘肉,都是很適合外出攜帶的食品。到清代的時候,出遠門的人還會攜帶一些甜餅,類似今天的甜點。

除了自己攜帶的食物,路上還會有客棧,“客官,您打尖還是住店?”這是店小二的口頭語,打尖就是吃飯的意思,順便補給一些水和食品,吃完就上路。

住宿

住宿的選擇并不多,不會像現在這么方便且可以選擇的地方很多,方圓十里八里可能就這一個客棧。除了客棧之外,也可以住廟里,廟里不是免費的,香火錢你總要意思意思的,當然,也有直接收錢的。如果你身無分文,對不起,您只能住在橋下了。

古人的出行跟現在比起來可謂真的是艱難困苦得多啊,但是他們依舊在前進的路上,擁有更多便利條件的你,為何還不出發呢?

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|