庭院式民居是閩西古村落中最多的建筑形制。它由一字形民居建筑衍生而來。在中軸線上建廳堂、大門,左、右兩邊依次建廂房。門前有灰埕,灰埕兩邊建橫屋,兼做廚房和澡堂。灰埕外砌圍墻,形成一個院落,圍墻砌門樓。屋后是菜地或花園、廁所等。也有的民居以正大門為中軸線,中軸線兩側依次建廂房并呈平行排列,兩邊廂房之間的空間成為天井和過道。

還因為有的門樓正對河流、溪水,一開門便見河水流動,這被視為“不吉”,因而又在門樓前加置門照(罩),擋住視線,避開煞氣。如新羅區萬安鎮竹貫村,村中有竹貫溪流淌,民居依次在竹貫溪兩岸建造,為避開水煞、溪煞,有不少房屋就在大門前置“門照”以擋住視線。

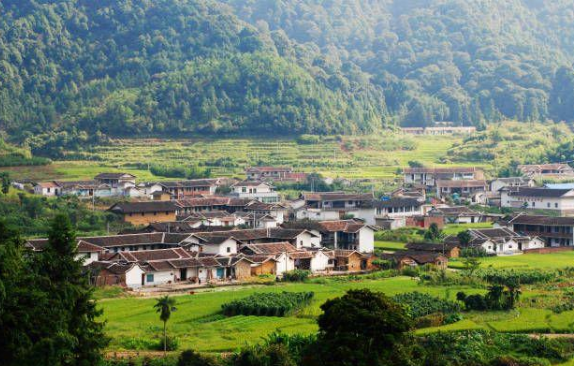

庭院式民居在閩西村落中最為普遍,其特點是科學合理分配空間,打開門樓(門廬)天地開闊,關起門樓均屬家族空間,不受干攏。鵝卵石鋪設的雨坪既可提供農家晾曬方便,又成為孩童游藝場所,還是夏日炎炎的納涼去處。進入大門,有回廊、天井、廂房,橫屋、廳堂,生活設施一應俱全。

閩西古村落的庭院式民居建筑,如:

1,武平縣桃溪鎮亭頭村

亭頭村位于汀江上游亭頭河兩岸。這里有集中連片且具有百年以上歷史的庭院式民居10多座。每一座建筑均有門廬、庭院、大廳、中廳、后廳、左右廂房,設有良好的排水系統。沿著鵝卵石鋪就的村道拾石級而上,便是“三茍居”,又名“文靖遺廬”。該建筑為庭院式構造,含門樓和院落,門樓與院落之間是一個闊大的弧形雨坪,并由圍墻包封。門樓于石級起柱,厚實雄壯,并雕刻吉祥圖案。門樓兩側石柱有一副對聯,“有水有山為世第,半耕半讀作名家”。走進院落,門廬橫額上有“三茍居”三個大字。“三茍”,典出《四書》,指茍全、茍美、茍合,與典出《華封三祝》中的“三多”相對,指多福、多壽、多兒孫。由此可見主人的文化情杯和實用追求。走近門廬,石柱兩側又有一副對聯,“鄴侯世第,柱史名家”。進入敞開的庭院大門,抬頭便是一塊高懸在橫梁中間的“進士”匾額,左邊題款:“欽命福建等處承宣布政使尚其亭口口口"字樣,右邊題款“宣統辛亥歲仲冬李在周”字樣。

2、新羅區巖山鎮玉寶村

玉寶村位于漳平通龍巖的驛道上,現存始建于明清和民國時期的古厝10多座,包括雙鳳堂、種德堂、滿星堂、吉星堂等。這些建筑均是庭院式民居建筑。以吉星堂為例,門前有一口半月形的池塘和雨坪,大門、祖堂建在中軸線上,大門內依立柱設回廊,天井、橫屋,祖堂兩邊是供人居住的廂房,廂房與橫屋之間有甬道并開側門,與屋外村道相通。

3、連城縣曲溪鄉馮地村

馮地村位于梅花山腹地將軍山麓,被譽為九龍江之源。這里有10多座具有庭院式建筑風格的古民居。其結構為上、下廳左右各一廂房,正中間是天井,天井左右各一間廂房,俗稱“八間頭”。

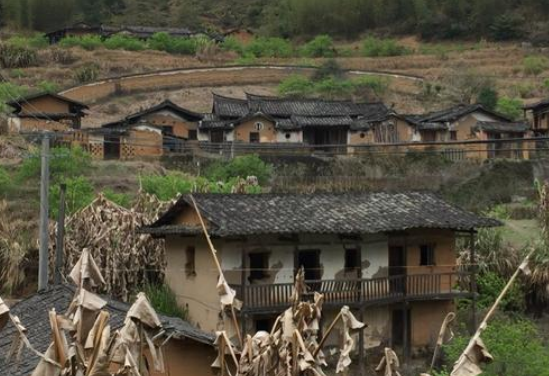

4.漳平市溪南鎮東湖村

東湖村山多坡陡,民居建筑依山而建。明末,東湖張氏開基祖遷至東湖村,開基東湖峽坵,肇建祠堂名“仁怡堂”,迄今有400多年歷史。其后陸續建有古民居30多座,分布較為集中。庭前險壁以塊石壘起砌成石坎,作為護坡。為防止地基過度吸水而坍塌,護坡內側又以石槽鋪設連接作為排水管道。護坡頂設門樓及圍墻,進入門樓是雨坪,雨坪正中便是堂屋大門。漳平一地的民居建筑,多為2—3進對稱形結構,前為大門及門廳,兩側多為廚房;中為正廳,是堂屋的主體,兩邊為廂房,與門廳有走廊相通。廳前為天井。三進落的則有后廳,與正廳用木質屏風相隔。堂屋多以磚木結構為主。正廳多有楹柱,廳前兩側設通道,旁置邊門。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|