黃氏為何要冠名“江夏堂”?這還得從古黃國、古江夏郡的精神源頭上說起。古黃國在河南潢川,建于夏初,歷經夏、商、周三個王朝,生存了1500余年,僖公十二年(公元前648年)被楚吞并。黃氏子孫以國為姓,除一部分留在黃國故地外帶著亡國的沉痛散居四方,其中一支遷居湖北江夏。

江夏郡——始于漢高祖六年(公元前201年),西晉太康元年(公元280年)改名武昌郡,東晉太元三年(公元378年)復稱江夏郡。至隋大業二年(公元606年),歷經八個朝代,共計807年。

黃氏亡國后,經過300余年的風風雨雨,這支世居江夏的黃氏開始崛起,黃歇以其天才當上了楚國宰相,封為春申君,成為戰國四君子之一。各地黃氏以他為耀,紛紛聚集于江夏,結束了離鄉背井的艱苦生活,使長期分散的手足得于團圓。至此,江夏成了黃氏繁衍、發展的中心,黃氏稱江夏為第二故鄉,并以江夏郡“江夏”兩字為堂號,稱“江夏堂”。黃歇也被尊為江夏黃氏上始祖。

到了東漢,大孝子黃香,名聞遐邇,才傾天下,黃瓊、黃琬位列三公,名震宇內,江夏黃氏臻于極盛,如日中天。經過輝煌燦爛的漢魏時代,自西晉末葉至隋末,社會大動蕩,漢民族大遷徙。

黃氏出現兩支主宗分流:一支由江夏向東南遷至浙江金華,形成歷史上著名的金華黃氏;另一支自江夏先北遷河南光州固始,然后于隋唐五代遷居福建邵武,形成了歷史上著名的邵武黃氏。之后,江夏黃氏不斷向外播遷。

自峭山公送子下江南后,峭公裔孫徒步大江南北。至明清,隋著海上運輸的發展,黃氏裔孫形成龐大的黃氏群落,東渡或南渡海外,遷居港澳臺、東南亞及歐美各國。

黃氏裔孫慎終追遠,不忘祖先,凡居世界各地從江夏分支出來的黃氏以“江夏黃氏”為榮,懸掛“江夏堂”牌匾。所以,“江夏堂”的堂號遍布天下,“江夏黃氏”譽滿環宇。

黃峭,雙名黃峭山,諱岳,字仁靜,號青崗,生于唐咸通十二年(871),卒于后周廣順三年(953),享年八十二歲。早在唐朝中葉,黃峭的曾祖黃膺為避戰亂,始發于河南光州固始,千里迢迢來福建浦城,其孫黃錫成了和平黃氏的開基祖。

黃峭即為黃錫之子,年輕時任過千夫長,千戶侯,唐昭宗時任工部侍郎。他正真善良,為官清廉,興學重儒,于家鄉和平鎮辦“和平書院”,此舉當時得到各鄉的仿效,傳為佳話,黃峭共娶三位夫人,即上官氏、吳氏及鄭氏,各生七子。

黃峭自幼激勵他們自強自立,有所作為,在其八十歲壽辰時,遣子十八(留三人孝敬各自生母),帶著家譜,出外自謀生路,創立家家業。黃峭的兒輩果不負父親的重望,在異地發憤圖強,興旺發達,卓有成就,子孫遍及海內外,成為一支旺族。

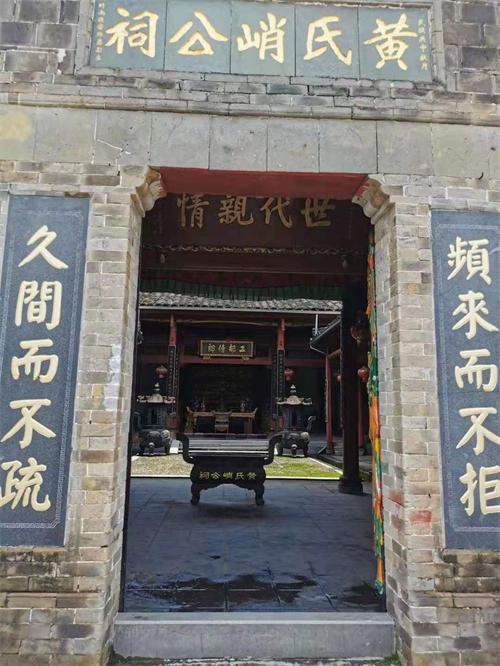

黃氏峭公祠迄今已有百余年的歷史了,祠為磚木結構的四合院式天井院,坐東北,朝西南,硬山頂,三山式斗磚封火馬墻,穿斗式構架,單進殿,面開五間,為18.7米,進深共28.1米,有正廳、天井、廊道和下廊,左右各有一廂房,雕梁畫棟,穿斗式梁架,正廳供有黃峭及三夫人、二十一子牌位。主體建筑完整,具有明顯的清代建筑風格,古樸且具地方特色。

《江夏黃氏峭山公宗史》記載了峭山公后裔較早時候的遷徙路徑,遷徙的足跡幾乎遍及大江南北,其中以福建、廣東、廣西、江西為最多,最遠延伸至云南、貴州、山東、遼寧和東南沿海及港臺。黃姓的子孫們之所以在一個陌生的地方能站穩腳跟并發展壯大,除了“年深外境猶吾境,日久他鄉則故鄉。”的祖訓和溫厚恭良品質,應當說與黃家家族人才輩出是分不開的。

黃峭作為晚唐五代的一位歷史人物,創辦書院,造福桑梓,培育人才,教育子孫不靠祖蔭、自強自立、開拓創業的精神,至今猶具有現實意義,是民族優秀文化的重要組成部分。一千多年來,峭山公故里雖經歷史滄桑的洗禮,但先祖遺址和文物猶存,座落于邵武市和平鎮的黃峭墓,黃氏峭公祠,和平書院均已被當地政府列為文物保護單位。

近年來,閩、粵、贛、浙、桂、瓊、黔、滇、川及臺港東南亞國家和地區的黃氏后裔,長途跋涉,來到和平鎮尋根認祖,祭拜祖宗。黃氏峭公祠作為歷史名人的紀念建筑,已成為聯絡海內外黃氏的紐帶和橋梁,促進各地后裔的聯誼活動,增強民族凝聚力,都發揮了巨大作用,其潛在的價值遠非僅是一處歷史文物價值可比擬。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|