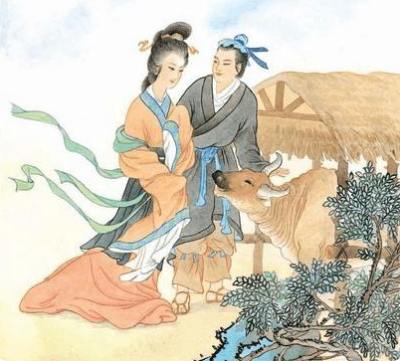

家喻戶曉的神話故事“牛郎織女”,都不是真實姓名,它們代表的是中國古代男耕女織社會里的兩種主要職業(yè),因此,他們身上發(fā)生的其實是老百姓自己的故事。牛郎織女的愛情、母子間的親情,以及老牛和牛郎的友情,都是人類的主流情感,三種情感在故事里同時出現(xiàn),讓人想不感動都難。

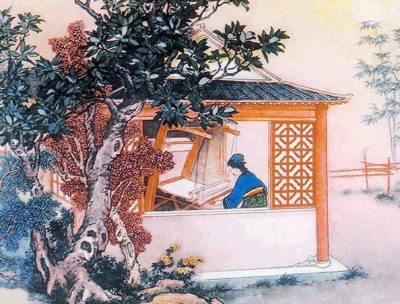

牛郎織女的傳說留下了一個傳統(tǒng)節(jié)日——七夕節(jié),然而很多人都不知道,在七夕這天,古代女子還要過另外一個節(jié)日——乞巧節(jié)。傳說中織女有兩種超人的能力,一種是十天可以織絹百匹,另一種是縫的衣服天衣無縫,所以民女們紛紛趁她下凡,向她求教高超的紡織縫紉技術(shù)。

古代的乞巧節(jié)一般有三種過法:第一種源于漢朝,民女們每到七夕就去一個名叫“開襟樓”的地方,參加穿七孔針比賽,誰穿得最快,就證明織女給她傳授了神技,會得到獎勵;第二種是在七夕當(dāng)天抓一只蜘蛛放在小盒中,到第二天早上打開,誰的蛛網(wǎng)織得更密,誰的手就會變得更巧;第三種,盛一碗水放在太陽下面,把小針投到水面上,然后觀察碗底的針影,誰的影子像花朵、云霞、鳥獸或縫紉工具,就說明誰的手得了織女的真?zhèn)鳌?/span>

織女的經(jīng)典形象是美麗善良、心靈手巧、恪守婦道的,這樣的形象在漢代定型之后保持了長達兩千年之久。究其原因,主要是因為社會需要,那為什么古代需要神仙織女呢?

有兩個原因:其一,儒家思想從漢朝開始受到重視和推崇,在禮教方面對女性不斷追加要求,而任勞任怨的織女正好能夠詮釋當(dāng)時的道德觀念;其二,織女的形象更符合經(jīng)濟發(fā)展的需要,漢武帝年間打通絲綢之路,絲綢對外貿(mào)易量增大,社會急需像織女一樣心靈手巧的女性來更快更多地生產(chǎn)絲綢。綜上可以看出,織女作為神話人物,其實承擔(dān)著一種社會職責(zé),那就是對民間女子的精神感召和效率示范。

古代,在紡織領(lǐng)域有杰出貢獻的人物有很多,比如嫘祖、嫫母、黃道婆。嫘祖和嫫母都是黃帝的妃子,嫘祖因為發(fā)明了絲綢而被后人尊稱為“先蠶娘娘”,嫫母因為改進了紡織工具而被奉為“先織娘娘”。但她們二人因年代太過久遠,真實性無法考證,相比之下,黃道婆的故事更為有據(jù)。

黃道婆是宋末元初著名的棉紡織家、技術(shù)改革家。宋朝時期棉花傳入中國,向來擅長絲織的中國人在突然面對棉花時卻有些手足無措,非常需要有人擔(dān)負起棉紡技術(shù)引進的使命,黃道婆就成為這個里程碑式的人物。為了躲避公婆和丈夫的虐待,她只身離開家鄉(xiāng)逃到崖州,即今天的海南島。因為住在當(dāng)?shù)氐牡烙^里,所以人們管她叫“黃道婆”。

在生活習(xí)俗迥異、語言不通的情況下,黃道婆學(xué)到了當(dāng)?shù)乩枳鍕D女的棉紡技術(shù),并且還改進了彈、紡、織等工具和機器,織出的花布“粲然若寫”,鮮艷生動,就像是畫上去的一樣。黃道婆去世以后,她的故鄉(xiāng)松江府一度成為全國最大的棉紡織中心,“松江布”也有了“衣被天下”的美稱。后來,當(dāng)?shù)厝藶樗⒘恕跋让揿簟保S道婆則成了后人心中的“先棉奶奶”。

中國古代歷史上還有很多“織女”,她們的貢獻未必可以和前面提到的幾位相提并論,有的甚至都不是紡織高手,但卻各有各的精彩。

最美麗的織女——西施。她是浣紗女,浣紗是紡織中的重要環(huán)節(jié)。有人推測西施浣紗有兩種原由:一是當(dāng)時出現(xiàn)了紡織分工,西施負責(zé)的正是浣紗這道工序;二是紡織的各道工序其實都由一人完成,只是恰好西施在河邊浣紗時被人望見。

最智慧的織女——孟母。古代偉大思想家孟子的母親,看到孟子不愛學(xué)習(xí),便剪斷了織機上的經(jīng)線。孟母雖然不一定是紡織高手,但是她借用織布教育子女,讓后人不由得欽佩她的睿智。

最勇敢的織女——花木蘭。著名的北朝民歌《木蘭詩》開篇第一句是“唧唧復(fù)唧唧,木蘭當(dāng)戶織”,這句詩交代了花木蘭的“織女”身份,與其后來征戰(zhàn)沙場的形象形成強烈對比,從而側(cè)面贊揚了她勇敢善良的品質(zhì)、保家衛(wèi)國的熱情和英勇無畏的精神。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|