壯族服飾制作技藝存在于南寧市及周邊壯族地區(qū)。在龍州、隆林、西林、龍勝、那坡和靖西等壯族聚居的地方,都流傳著壯族服飾的制作技藝。壯族服飾出現(xiàn)的歷史久遠(yuǎn),經(jīng)過漫長的演變,形成了包括首服、身服、足服在內(nèi)的一整套獨(dú)特的服飾形制及一整套完整的制作工藝。

《天下郡國利病書》記載:“壯人花衣短裙,男子著短衫,名曰黎桶,腰前后兩幅掩不及膝,婦女也著黎桶,下圍花幔。”壯族的服飾以藍(lán)黑色衣裙、衣褲式短裝為主。壯族男裝多為破胸對襟的唐裝,以當(dāng)?shù)赝敛贾谱鳎淮╅L褲,上衣短領(lǐng)對襟,縫一排(六至八對)布結(jié)紐扣,胸前縫小兜一對,腹部有兩個大兜,下擺往里折成寬邊,并于下沿左右兩側(cè)開對稱裂口。穿寬大褲,短及膝下。有的纏綁腿,扎頭巾。冬天穿鞋戴帽(或包黑頭巾),夏天免冠跣足。節(jié)日或走親戚穿云頭布底鞋或雙鉤頭鴨嘴鞋。勞動時(shí)穿草鞋。

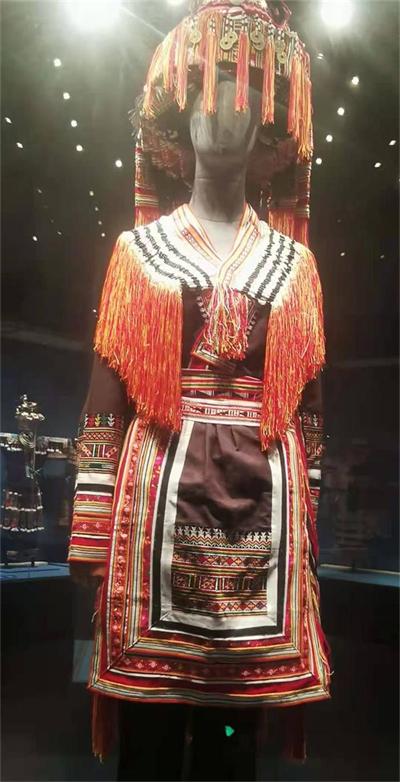

壯族婦女的服飾端莊得體,樸素大方。她們一般的服飾是一身藍(lán)黑,褲腳稍寬,頭上包著彩色印花或提花毛巾,腰間系著精致的圍裙。

上衣著藏青或深藍(lán)色短領(lǐng)右衽偏襟上衣(有的在頸口、袖口、襟底均繡有彩色花邊),分為對襟和偏襟兩種,有無領(lǐng)和有領(lǐng)之別。有一暗兜藏于腹前襟內(nèi),隨襟邊縫置數(shù)對布結(jié)紐扣。

在邊遠(yuǎn)山區(qū),壯族婦女還穿著破胸對襟衣,無領(lǐng),繡五色花紋,鑲上闌干。下穿寬肥黑褲(也有的于褲腳沿口鑲二道異色彩條),腰扎圍裙,褲腳膝蓋處鑲上藍(lán)、紅、綠色的絲織和棉織闌干。

勞動時(shí)穿草鞋,并戴墊肩。在趕圩、歌場或節(jié)日穿繡花鞋。壯族婦女普遍喜好戴耳環(huán)、手鐲和項(xiàng)圈。服裝花色和佩戴的小飾物,各地略有不同。上衣的長短有兩個流派,大多數(shù)地區(qū)是短及腰的,少數(shù)地區(qū)上衣長及膝。

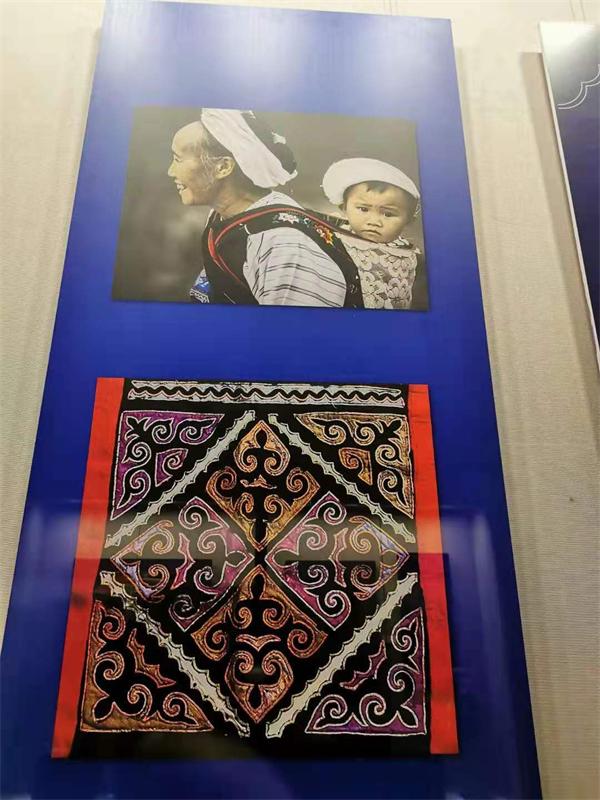

壯族服飾一般要通過紡織、印染、刺繡等工藝過程由手工制作完成。紡織:壯族人民將產(chǎn)于嶺南地區(qū)的葛、麻、棉、蕉、竹、木等原料,通過一定的紡織工藝,紡紗成線,織線成布,作為制作服飾的面料。

印染:織出的胚布需經(jīng)過染色后,才能用來制作服飾。壯族民間傳統(tǒng)的印染方法有平染、蠟染、扎染和糯米染。刺繡:從繪圖方式看,壯族刺繡大致可分為針繡(又稱平繡)和剪紙貼繡(又叫凸繡);在技法上,又可分為平繡、挑花、打籽技法、貼布、堆花等。此外,各種飾品也是由手工制作完成。

隨著時(shí)代的發(fā)展,與時(shí)俱進(jìn)的壯族人也不斷地對自身的服飾進(jìn)行改良和創(chuàng)新。經(jīng)過改良和創(chuàng)新后的壯族服飾,充分吸收了壯錦的元素,在面料、裝飾材料、圖案等使用上,迎合了現(xiàn)代人的的審美情趣,顯得極為紛繁奢華,尤其是節(jié)日盛裝和舞臺服裝,特別的多姿多彩。2014年,壯族服飾制作技藝經(jīng)廣西壯族自治區(qū)人民政府同意,入選第五批自治區(qū)級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|