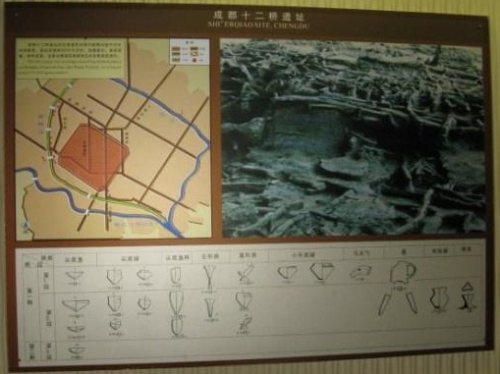

距今4000多年前“寶墩古城群落”時(shí)期,四川境內(nèi)已有相當(dāng)規(guī)模的聚落,長(zhǎng)寬10米以上的房星基址隨處可見(jiàn)。在三星堆遺址周?chē)寻l(fā)現(xiàn)數(shù)十幢帶有柱洞的建筑遺跡。1985年12月,在成都十二橋路發(fā)現(xiàn)了商周時(shí)期的大型建筑遺址。該遺址東臨西郊河,北靠十二橋路,南依文化公園,西鄰省干休所,總面積約3萬(wàn)平方米。

十二橋遺址

由于該遺址地處成都市區(qū),周邊建筑和構(gòu)筑物密集,給考古發(fā)掘造成很大困難,因此,實(shí)際揭露的建筑面積只有1800平方米左右。

從目前發(fā)揭的情況來(lái)看,這是一處商周時(shí)期重要的建筑遺跡,包括連綿不絕的居住區(qū)和大型的木結(jié)構(gòu)宮殿遺址。

由于該遺址可能是被次洶涌的洪水掩埋掉的,因此它的原貌在泥沙下保存非常完好,甚至民居的草頂也被完整地保存下來(lái)。

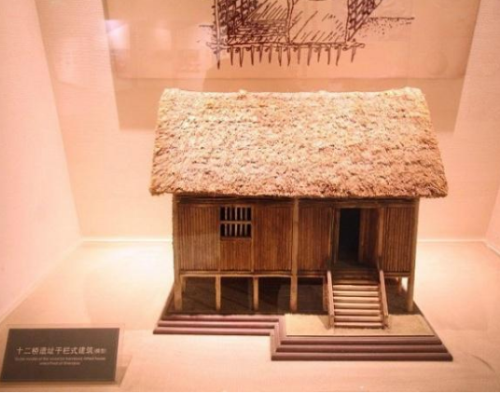

這里的小型房屋(多為民居)均為“干闌式”建筑,底層架空,樓上供人居住。這是從古代巢居發(fā)展而成的建筑形式,適于潮濕地區(qū)的人群使用。

十二橋遺址民居

從十二橋遺址可見(jiàn),修建干闌建筑的材料有圓木、方木、木板、圓竹、竹篾和茅草等。圓木多未加工,有的連樹(shù)皮都還在上面。用于宮殿建筑的木材,大都加工成方木,兩端還保存著榫卯的痕跡。

木地梁上有連續(xù)的卯孔,說(shuō)明它是供架空地板之用,由此證明,即使是大型宮殿,也仍然采用干闌建筑的形式。西漢時(shí)期,在干闌建筑的基礎(chǔ)上,已發(fā)展成高勒腳或架空木地板的民居房屋。從用于祭祀的“冥器”(又稱(chēng)明器)和漢代畫(huà)像磚可知:當(dāng)時(shí)不僅有平房,還有二層以上的樓房。

到了東漢,已有廊廡院庭、重門(mén)廳堂的合院式民居。成都出土的一塊畫(huà)像磚,生動(dòng)地展現(xiàn)了漢代成都市民的生活。這塊畫(huà)像磚現(xiàn)收藏在北京中國(guó)歷史博物館。

漢畫(huà)像磚

畫(huà)像磚上表現(xiàn)的是一座兩進(jìn)院子的合院式建筑,大門(mén)臨街(巷)開(kāi)啟,推開(kāi)大門(mén),見(jiàn)群禽畜正在院中啄食。跨過(guò)二門(mén)進(jìn)入內(nèi)院,主人正在客廳與客人品茗,對(duì)孔雀在天井中為客人表演。東側(cè)跨院為廚房和糧倉(cāng),一個(gè)傭人正在掃地,一只狗在糧倉(cāng)四周巡視,隨時(shí)準(zhǔn)備趕走企圖偷盜糧食的壞人。糧倉(cāng)的南面是廚房,中間以廊子分隔。廚房的天井里有石磨和水井,這是市民生活不可缺少的必需品。

漢代時(shí),成都為全國(guó)五大都會(huì)之一,經(jīng)濟(jì)比較繁榮。因此,該畫(huà)像磚所反映的生活情景,應(yīng)該是可信的。

這樣的平面功能分區(qū),符合四川人的生活習(xí)慣,因此,被后世廣泛采用。漢代以后,合院式住宅逐步變成為川西民居的主要形式。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|