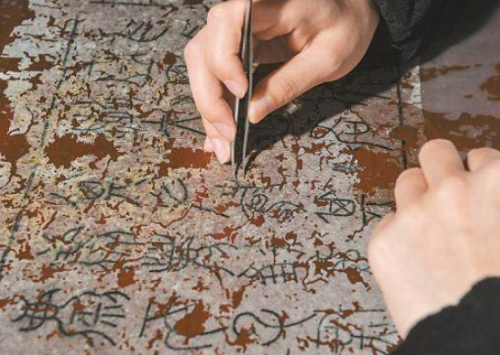

古籍修復技藝是我國獨特的傳統手工技藝,主要用于書畫、碑帖等的裝飾和修復還原,距今已有一千七百多年的歷史。古籍修復是一項特殊技藝,在漫長的歷史過程中,脆弱的古代典籍經過聚散和轉手以及天災、戰亂毀壞,大多千瘡百孔、破爛不堪。“修舊如舊”,化腐朽為神奇,因而各界人士將這項技藝譽為古籍的“續命湯”。為保存珍貴的民族文化遺產、傳承古代文明作出了巨大的貢獻。

派別現狀

古籍修復流派在歷史的長河中很多。到民國時期還存在的有:滬派、蘇派、揚派、京派、蜀派、徽派、嶺南派、魯派、津派。所存在的派別和書畫裝裱的派別大體一致。解放后隨著古籍修復藝人的歲數逐漸增長,后續無人或者技藝人相繼另尋它路。其中,滬派、蜀派、徽派、嶺南派、魯派、津派大部分在1970年左右消失,津派是消失最晚的,津派古籍修復的老藝人陸玉樞所傳最后一名弟子于2004年左右停止修復,為津派最后一個名古籍修復藝人。

各派特色

蜀派有絕技“借尸還魂”,可以把整個舊書紙更換,讓原來的墨跡附著在新的紙張上。可以大大延長書的壽命,但是因為不符合現代修復要求修舊如舊,所以這項絕技已經隨蜀派的消失而消失。

京派絕技“珠聯璧合”,把紙放在鍋里和天然堿性溶劑混合,加入顏色后熬成粥狀,修補蟲蛀的書籍沒有任何痕跡,被行業里面成為珠聯璧合,此項技藝隨著紙漿修補書機的發明。已經繼承和代替了古代技藝。是現在最流行的修復方法。

津派的絕技是“千波刀”,名如其藝,可以將紙隨意劈成需要數量,而且保證原來的墨色、紙質。劈開后還能保證原來紙張厚度,即便是被劈開一千次依然可以如原來,不損傷紙張元氣,猶如復制古書。在歷史長河中因為此項技藝曾經多次險些外流,所以竹影法師棄藝后,因擔心被書畫作假人利用,將劈畫工具、藥物配方等都焚燒。因此津派隨"千波刀"的消失而徹底消亡。現在有些書畫修復師傅也會使用劈畫,但是最多只能劈開2到5次,劈開后紙會薄,可以利用第2次托表彌補厚度,因為劈開后損傷書畫嚴重,現在用的人也很少。與當年津派1千次都可以保證原來厚度和品質不可同日而語。根據現在書畫界的研究,津派可能因為靈活掌握了“借尸還魂”和“珠聯璧合”其中的奧妙所以創立了“千波刀”達到津派輝煌的頂峰。

楊派、蘇派,兩者相似度很高,但是在修復過程有明顯的不同還是被分成不同的派別。其技藝的代表手法就是“浴火重生”,其手法與修復古畫反鉛,用白酒燒畫方法相似。不同的是古籍修復是為了讓紙章修舊如新。徹底消除霉菌而危害書籍的各種生物因素。

漿糊主要原料

明礬,明礬的作用是防止墨跡暈染古代有些書籍印刷時油墨里面添加了面粉,而且明礬本身可以防止霉病。缺點是明礬可以使紙張酸化脆弱。

蜂蜜:蜂蜜作用是為了降低紙張的膨脹系數,對于點鑲、和補蟲眼很有作用。也有防止油墨暈染的作用。缺點是延長漿糊風干時間、而且容易招蟲子。

花椒、桂皮:作用是可以驅蟲缺點是容易改變紙張顏色

白芨:這個增加粘性,缺點是以后再有人修復時不容易揭裱、北方天氣干燥。加多后容易皺縮。

技藝要求

從事古籍修復工作不但要熟悉各個朝代書籍的形式和版本,還要了解各朝紙張、書皮及裝訂風格,更要有嫻熟的技藝。修補一本古書往往要經過十幾、甚至幾十道工序,一招一式極為考究,對從事古籍修復人員的要求更是近乎苛刻。

古舊書畫是一種不可再生的藝術品,所以每一次修復都值得認真對待。修補書畫,就是在修補文化。最好的保護便是傳承,希望古籍修復這種古老又極具現實意義的技藝能早日得到社會的認可,也希望更多的青年人能夠加入到古籍保護的行列中,做修復時光的文化使者,也做中華文明的傳遞者!

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|