端午節,又稱端陽節、龍舟節、重午節、龍節、正陽節、天中節等,每年的農歷五月初五,中國四大傳統節日之一。2009年,端午節成為中國首個入選世界非遺的節日,列入《人類非物質文化遺產代表作名錄》。

說起端午,婦孺皆知“紀念屈原”。然而,屈原固然偉大,但端午所代表的,卻遠遠不止屈原。端午節源自天象崇拜,由上古時代祭龍演變而來。仲夏端午,蒼龍七宿飛升至正南中天,是龍飛天的日子,即如《易經·乾卦》第五爻的爻辭曰:“飛龍在天”。端午日龍星既“得中”又“得正”,乃大吉大利之象。

端午節的起源涵蓋了古老星象文化、人文哲學等方面內容,蘊含著深邃豐厚的文化內涵;在傳承發展中雜揉了多種民俗為一體,節俗內容豐富。扒龍舟與食粽是端午節的兩大禮俗,這兩大禮俗在中國自古傳承,至今不輟。

端午節,本是南方吳越先民創立用于拜祭龍祖的節日。因傳說戰國時期的楚國詩人屈原在五月五日跳汨羅江自盡,后來人們亦將端午節作為紀念屈原的節日;也有紀念伍子胥、曹娥及介子推等說法。總的來說,端午節起源于上古先民擇“龍升天”吉日祭龍祖,注入夏季時令“祛病防疫"風尚,把端午視為“惡月惡日”起于北方中原,附會紀念屈原等歷史人物紀念內容。端午風俗形成可以說是南北風俗融合的產物。

“端午”一詞最早出現于西晉的《風土記》:“仲夏端午謂五月五日也,俗重此日也,與夏至同。”端,古漢語有開頭、初始的意思,稱“端五”也即“初五”。《說文解字》:“端,物初生之題也”,即說端為初的意思,因此五月初五被稱為“端五節”。《歲時廣記》說:“京師市塵人,以五月初一為端一,初二為端二,數以至五謂之端五。”古人習慣把五月的前幾天分別以端來稱呼。因此,五(午)月的第一個午日,謂之端午。

聞一多先生在《端午考》一文中主張認為劃龍舟的端午節最早源自于戰國之前江浙地區的吳越民族。當時,龍已是吳越民族的圖騰,就是這個龍圖騰,后來演化成了全民族的圖騰崇拜;就是在祭龍的儀式中,才逐漸有了劃龍舟的習慣。

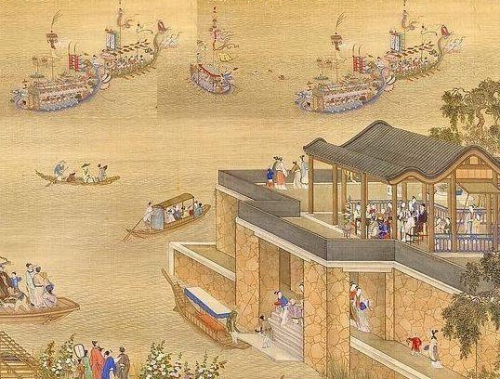

在古代典籍有關龍舟起源的記載中,最早是出現在東漢。據《事物原始》中記載:“競渡之事,起于勾踐,今龍船是也。”漢代趙曄《吳越春秋》也認為,龍舟的起源“起于勾踐,蓋憫子胥之忠作”。

至今專家公認的中國最早的“龍舟競渡”的圖形,發現于浙江寧波市鄞州區云龍鎮甲村。據河姆渡遺址和田螺山遺址的史前文化表明,早在5000年至7000年前,就有了獨木舟和木槳;龍舟最初原形是單木舟上雕刻龍形的獨木舟,后來發展為木板制作的龍形船。春秋戰國時期,龍舟競渡之習,盛行于吳國、越國、楚國。

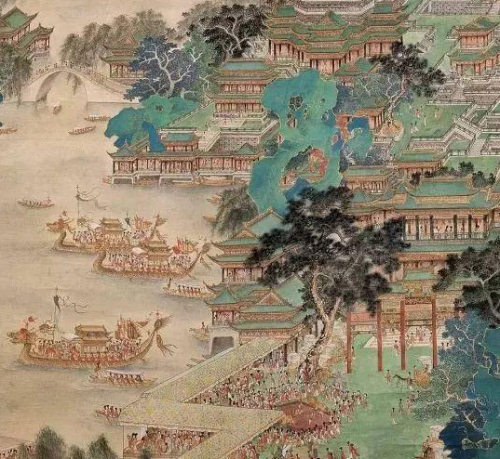

后來端午龍舟競渡再傳到東南沿海地區,福建省福州端午龍舟競渡的歷史最早可以追溯到五代時期(928年至935年),閩王王延鈞倡導“龍舟競渡”。廣州扒龍舟的歷史最早可以追溯到南漢時期,南漢后主劉龔(958--971年在位)當年在廣州城西疏浚“玉液池”,每年農歷端午節舉行龍舟競渡。廣西桂林的龍舟活動,史載最早見于唐朝,民間約定為逢戊年大劃龍舟,形成“十年一大劃,五年一小劃,每年自由劃”的習俗延續至今。

端午民俗,經過2000多年的演變,已經在全世界各地,眼花繚亂、數不勝數。今天為大家篩選幾個有考證延承的為大家介紹一下。

端午食粽,是中華民族自古以來的傳統習俗。粽,即“粽籺”,俗稱“粽子”,屬“籺”的其中一種。“籺”是逢年過節時用來拜神祭祖的貢品,籺有很多品種,不同的節日會做不同的籺,做籺拜神祭祖是古老習俗。

歷史上跟粽子沾邊的文字記載,最早大概見于漢代許慎的《說文解字》,將之解釋為“蘆葉裹米也”。西晉周處所寫的《風士記》,則明確提到了“角黍”一詞:“仲夏端五,方伯協極。享用角黍,龜鱗順德。”粽最初是用來拜祭祖先和神靈,具體起源年代無考。

晉代,正式定粽子為端午節的節慶食品。南北朝時期,出現雜粽,米中摻雜禽獸肉、板栗、紅棗、赤豆等,品種增多,粽子還用作交往的禮品。到了唐代,粽子的用米,其形狀出現錐形、菱形。宋朝時,已有“蜜餞粽”,即果品入粽。明清兩代,粽子成了吉祥食品;據說那時凡參加科舉考試的秀才,在赴考場前,要吃家中特意給他們包的“筆粽”,樣子細長很像毛筆,諧音“必中”,為的是討個口彩。

扒龍舟是端午節的一項重要活動,是古代龍圖騰祭祀的節儀,乃遺俗也。據《河姆渡遺址第一期發掘報告》稱,早在7000年前,遠古先民已用獨木刳成木舟,并加上木槳劃舟。龍舟最初是用單木舟上雕刻龍形的獨木舟,后來發展為木板制作的龍形船。

扒龍舟歷史悠久,是多人集體劃槳競賽。龍舟競渡分為請龍、祭龍神、游龍和收龍等幾個版塊。龍舟競渡前一般都要舉行隆重的祭祀儀式,先要請龍、祭神。在端午前要擇吉日從水下起出,祭過神后,安上龍頭、龍尾,再準備競渡。閩、臺則往媽祖廟祭拜。在過去,人們祭祀龍神時氣氛很嚴肅,多祈求福佑、風調雨順、去邪祟、攘災異、事事如意。在湖北的屈原家鄉秭歸,也有劃龍舟祭拜屈原的儀式流傳。

據西漢禮學家戴圣所編的《禮記》中說,周代已有“蓄蘭沐浴”的習俗;古人五月采摘蘭草,盛行以蘭草湯沐浴、除毒之俗。《大戴禮記·夏小正》:“五月,……煮梅,為豆實也,蓄蘭為沐浴也。”屈原《九歌·云中君》:“浴蘭湯兮沐芳,華采衣兮若英。”南朝梁人宗懔《荊楚歲時記》云:“五月五日謂之浴蘭節。”此俗流傳至唐宋時代,又稱端午為浴蘭之月。

在端午節布置種種可驅邪祛病的花草,來源亦久。人們把插艾草和菖蒲作為端午節重要內容之一。如掛艾草于門,《荊楚歲時記》:“采艾以為人,懸門戶上,以禳毒氣。”這是由于艾為重要的藥用植物,又可制艾絨治病,灸穴,又可驅蟲。五月艾含艾油最多,(此時正值生長旺期)所以功效最好,人們也就爭相采艾了。往往會在家門口掛幾株艾草,由于艾草特殊的香味,人們用它來驅病、防蚊、辟邪。

在端午節節這天,孩子們要在手腕腳腕上系上五色絲線以驅邪,祈求平安長大。傳統之俗,用紅綠黃白黑色粗絲線搓成彩色線繩,系在小孩子的手臂或頸項上,自五月五日系起,一直至七夕“七娘媽”生日,才解下來連同金楮焚燒。還有一說,在端午節后的第一個雨天,把五彩線剪下來扔在雨中,意味著讓河水將瘟疫、疾病沖走,謂之可去邪祟、攘災異,會帶來一年的好運。

經過2000多年的演變,后世流傳在端午節“紀念歷史人物”的說法很多,主要有四位歷史人物,第一位就是眾所周知的——戰國時期,屈原;第二位——春秋時期,伍子胥;第三位——東漢孝女,曹娥;第四位——春秋晉國,介子推。雖說,四位皆是史學記載中的先賢,但是在學術界對端午節與紀念歷史人物的捆綁是有很大質疑的,認為是后世的杜撰附會。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|