中國古代的科舉考試承載了太多的歷史、文化的使命,由草創到完備、從鼎盛到衰退,科舉制就好像一條的纏綿的紐帶,從創立到廢除,維系了一千三百多年的封建王朝。

古代科舉考試作為相對公平的人才選拔制度,為普通讀書人鋪設了一條以考試躋身仕途的道路,也使得“朝為田舍郎,暮登天子堂”并非遙不可及的夢想而成許多士子夢寐以求的生動現實。

但是,只要有考試存在,舞弊現象就會如影隨形,揮之不去。畢竟“春風得意馬蹄疾,一日看盡長安花”,實在太過誘人。于是乎,不少人甘冒風險,通過一系列舞弊手段博取功名。

清焦秉貞狀元及第圖

科舉考試中的舞弊現象

自隋唐開科取士到清末科舉廢除,為了能夠金榜題名,考生的舞弊手段層出不窮,花樣百出,大致可歸為以下幾種。

01冒籍

所謂冒籍,包括兩種情況。一種是更改籍貫。古代選拔人才時,在所選人才與當地人口的比例上有所注重,各地的錄取名額,都有相應限定。因此便有了考生不在戶籍所在地應考,轉而投往競爭不太激烈的地方去應考。

宋人洪邁在《容齋隨筆》中記載,“按《登科記》,孫僅榜五十人,自第一至十四人,惟第九名劉燁為河南人,余皆貫開封府,其下又二十五人亦然。不應都人士中選如是其多,疑外方寄名托籍,以為進取之便耳。”可見,當時的開封得益于優越的地理位置、行政地位,以及錄取名額遠高于其他地方等原因,很多士子便會選擇冒籍開封府考生來參加考試。再比如,清朝康熙年間,福建沿海各州縣童試競爭非常激烈,而臺灣錄取生員名額較多,因此福建考生就移民到臺灣參加考試。

另一種是更改自身資歷。隋唐時期的科舉制度處于整個科舉考試發展史的初創時期,其脫胎于南北朝以前的察舉制,帶有一定的舉薦制殘余。比如,唐代的吏部選試對資格要求就比較嚴格,必須是有出身和具備資歷的人才才能參加選試。因此就出現了更改資歷的現象。尤其是安史之亂以后,保存在中央的人事檔案散佚,許多考生便在出身和資歷上作假。時人紛紛感嘆,“分見官者,謂之擘名,承已死者,謂之接腳。”

打個比方,其性質就好比山西人仝卓第一次在北京參加高考失敗后,把自己的往屆生身份改為應屆生身份再次參加考試。

劉希偉《清代科舉冒籍研究》

02請托

“請托”也叫“通關節”,是最早的科舉舞弊方式。作為記錄唐代科舉制度和掌故的唯一專著,《唐摭言》將關節定義為“造請權要謂之‘關節’”。也就是通過拉關系賄買考官,打通關節。科舉制初創時期,試卷成績并不是決定性的,主考官才是最為關鍵的因素。因此,請托現象在唐代尤為盛行。士子們為了登第,“驅馳府寺之門,出入王公之第,上啟陳詩,唯希咳唾之澤;摩肩接踵,冀落提攜之恩”。一旦找到了權勢通天的靠山,“手不把筆,即送東司,眼不識文,被舉南館”。唐天寶二年,苗晉卿為主考官,為了阿諛御史中丞張倚,將其子張奭錄為頭名,玄宗聞之親試入等者64人,登第者十無一二。換句話說,肚子里有沒有墨水不重要,最重要的是上面有人。

貴者以勢托,富者以財托,親故以情托。到了清代,這一現象更為嚴重,甚至出現了考官自己吆喝的情況。順治十四年順天鄉試,大理寺左評事李振鄴被任命為同考官,考試入場之前他唆使別人在場外兜售關節條子,最終收到的關節條子多達25份,之后其將此事向別人加以炫耀。其他考官見狀紛紛效仿,收受賄賂,買賣人情,最后因中舉名額分配不公而東窗事發,也就是著名的“丁酉科場案”。

03夾帶

古代科舉考試中,最常見的作弊手法就是夾帶。買通考官、冒籍應考等舞弊方式,不是需要雄厚的金錢資本,就是得有廣大的人脈,并且牽涉的人員較多,比較容易暴露。而夾帶則不同,其隱蔽程度高,沒有很大的成本要求,連貧寒學子也能采用。因此,早在唐代的科舉考試中,就出現了考生夾帶現象。

內藏暗格的鞋子

《冊府元龜》記載,唐省試時,不僅要嚴設兵衛監守巡察,而且要在考生入場時“搜索衣服”,以防“懷挾”作弊。兩宋時期,不僅入場時可以夾帶,入場后還可以再次夾送進去。“蠅書滿庭,莫之憚也。……傳義以線,從地行入,飲食公然傳入,彈園隨水注入,機巧百出”。可見,當時的考場之內,考生們用蠅頭小楷作的小抄到處可見,甚至連飯食都能進入。

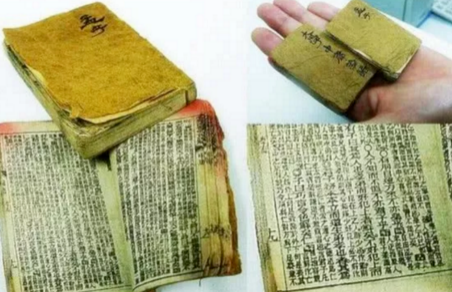

古人的微型書

更有甚者,以“飛鴿傳書”的方式來進行夾帶。考生將試題卷筒讓鴿子帶出考場,等到在外面由高人答完由信鴿送回來,再讓考生謄抄。遼金時期,朝廷每臨三試,就詔派北部金人游牧騎射高手,守衛考場四周,見鴿子進出一律射殺。到了明清時期,夾帶之風愈盛。明代萬歷年間進士周元暐在《涇林續記》中描繪了當時考生夾帶的“盛況”,“場中傳遞懷挾,弊端無窮,其術甚巧。募善書者,蠅頭書金箔紙上,每頁一篇,工價三分。經書懼千,篇厚不盈寸二三;或藏筆管,或置硯底,更有半空水柱,夾底草鞋之類;又或用藥汁書于青衣袴上,毫無形跡,將壁泥上,施即拂凈,則文字立見,曰文場備用,每付價銀百兩。”清代也專門設置了火槍手在試場候命,見到鴿子就鳴槍,此即“射文隊”。

04槍替

槍替,也就是請人代考,代考人即為槍手。《儒林外史》第十九回中就寫到,“勾串提學衙門,買囑槍手代考。”

歷史上最有名的“槍手”要數與李商隱齊名的唐代詩人溫庭筠。溫庭筠“少敏悟,天才雄贍,能走筆成萬言”,是唐初宰相溫彥博的裔孫,可惜到了他這一代,家族早已沒落。沒有了祖蔭,溫庭筠便以紹繼遠祖功業為己任,試圖走科舉考試之路,用知識改變命運。可是由于其性格放蕩不羈、情商較低,縱然天資聰穎、才情萬丈,卻屢試不第。最終,長期的考試受挫、科場失意,且又無祖上余蔭、無人保薦的溫庭筠,看透了晚唐科場的黑暗腐敗,成為了一個不為名、不為利的頂級“神槍手”。唐代進士科考試,最為重視雜文一場。所謂雜文,就是一首詩、一首賦。溫庭筠才思艷麗、腹有乾坤,《北夢瑣言》卷四《溫李齊名》記載:“(溫庭筠)才思艷麗,工于小賦,每入試,押官韻作賦,凡八叉手而八韻成,多為鄰鋪假手,號曰‘救數人’也。”也就是說,溫庭筠在考場中,只需要“左手右手一個慢動作”來回交叉八次,就能搞定一篇八韻,因此也得了個諢號“溫八叉”。

溫庭筠畫像

由于溫庭筠在科場中“打槍”打出了名頭、打出了威風,考官們頗為忌憚。唐宣宗大中九年,禮部侍郎沈詢主持貢舉考試,沈詢為了防止溫庭筠再次“出槍”,特意做了防范,給他專門設置了在主考官眼皮子底下的“VIP專座”,不與其他舉子相鄰。沈詢對自己的安排頗為得意,自以為萬無一失。《唐摭言·敏捷》記載的結果卻讓沈詢大跌眼鏡:“適屬翌日飛卿不樂,其日晚請開門先出,仍獻啟千余字。或曰潛救八人矣。”原來,考試當天,溫庭筠在監考官的“嚴密盯梢”之下,頗為不爽,草草寫了千把個字,提前交卷了,但是仍然神不知鬼不覺的搞了個“八連發”,救了八個人的場子,真是令人匪夷所思。

科場的舞弊手段,遠遠不止上述4種,歷代士子們的表演可謂花樣繁多,還有“換卷”(調換答卷)、“易號”(涂改試卷編號)、“謄卷滅裂”(篡改原卷)等等,篇幅所限,這里不再一一贅述。誠然,有作弊自然就有反作弊的方式,下面我們來談一談科舉舞弊的處罰形式。

科舉舞弊的處罰形式

科舉,天下之公也。考生為了謀取私利而采取上述種種舞弊行為,極大地沖擊了科舉考試的公平性,淤塞了寒門知識分子通過科舉改變命運的道路,影響了社會秩序和封建統治。因此,歷朝歷代的統治者為了保持科舉考試形式上的平等和政權的穩固,對科舉舞弊的處罰也就成為了重中之重。清代作為中國歷史上科舉考試制度發展最為鼎盛的時期,也是離現今最近的時代,史料記載豐富詳實,在這里我們就主要談一談清代科舉舞弊的處罰形式。

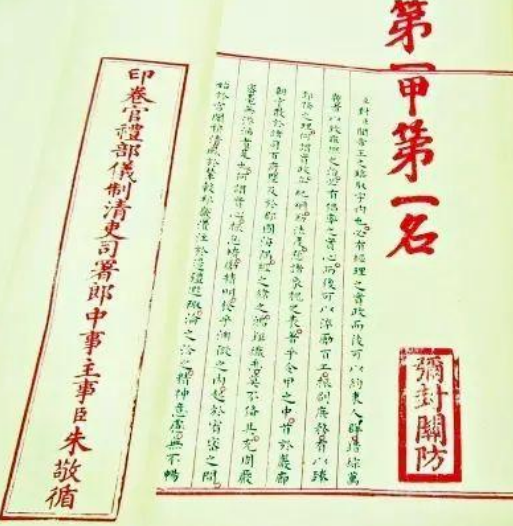

明萬歷二十六年狀元趙秉忠考卷

經過歷代的傳承與發展,清代是科舉立法最為完備的時代,設立了以《欽定科場條例》《欽定武場條例》兩大專門考試立法為主,《大清律例》《大清會典》《禮部則例》《學政全書》等為輔的考務規范體系。即使是這樣,仍然有人鋌而走險,觸碰法律“紅線”。

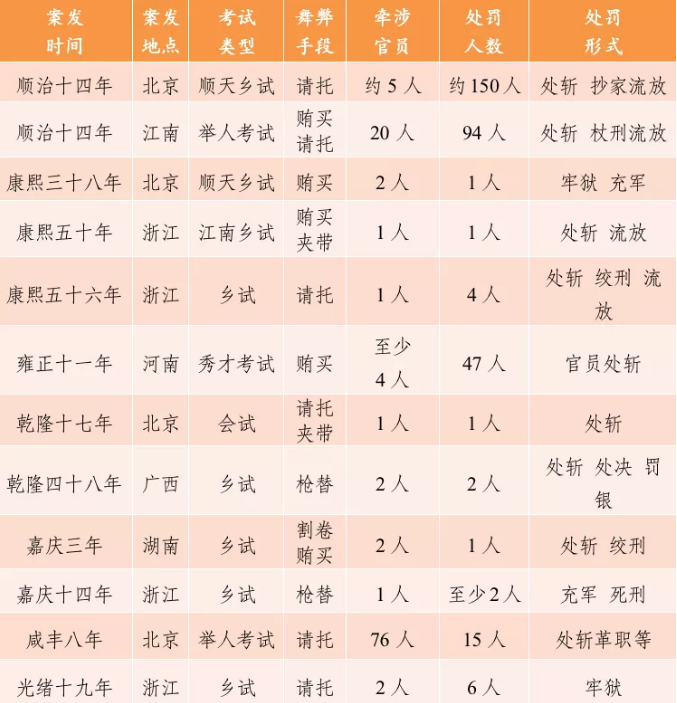

就拿前文“請托”中講到的順治年間“丁酉科場案”來說。案發后,李振鄴等5名賄賣關節的考官以及2名作弊嚴重的考生被斬,查抄全部家產,各家老幼共108人流放黑龍江寧古塔,另有40名舞弊考官和士子杖責流放。下面我們就以表格的形式一覽清朝歷代科場舞弊要案。

清朝歷代科場舞弊要案統計表

由上可見,清朝可以說是科舉制度的最終完備時期,懲治措施極其嚴厲。在這里不得不說的是,光緒十九年(1893年)的科舉舞弊案,也就是清朝以及科舉史上的最后一樁科舉舞弊案,案件的“主犯”正是魯迅的祖父周福清。

光緒十九年(1893年),為了迎接慈禧太后六十大壽,清廷在三年一次的進士考試之外,額外增加了一次考試,也就是所謂的“恩科”。說來也巧,此次浙江鄉試的主考官是殷如璋,他與周福清是同年進士,而且私交甚好。為了讓兒子周伯宜金榜題名,周福清籌集了一萬兩銀子,專門派家丁陶阿順持著自己的名帖去給主考官殷如璋送信。哪知人算不如天算,恰巧主考官殷如璋正和副主考在舟中議事,殷如璋拿到后感覺信封頗厚,知道此中必有“內情”,于是便沒有當場拆看。怎奈那陶阿順乃是鄉野村夫,不知人情世故,在外面左等右等見無回應,等得急了,便在船外大聲嚷嚷,說收了銀信為什么不給回條。殷如璋為了避嫌,只好當場打開書信。根據當時浙江巡撫崧駿的奏折得知,信封中裝了兩張紙,一書憑票洋銀一萬元等語,一書考生五人:馬官卷,顧、陳、孫、章,又小兒第八,均用宸衷茂育字樣。又周福清名片一紙,外年愚弟名帖一個。周福清的信就是告訴主考殷如璋,他的五個考生和他的兒子,卷面上的記號都是“宸衷茂育”四個字。

事發后,殷如璋當場將家丁陶阿順下獄審問,并火速向光緒帝匯報。家丁很快就供出了周福清的名字。光緒帝對科舉舞弊深惡痛絕,親自批示:“案關科場舞弊,亟應徹底查究,丁憂內閣中書周福清,著即行革職,查拿到案,嚴行審辦……”,周福清就這么被革職下獄。緊接著,光緒皇帝又下一道諭旨:“科場舞弊例禁綦嚴,該革員輒敢遣遞信函,求通關節,雖與交通賄買已成者有間,未便遽予減等,周福清著改為斬監候,秋后處決,以嚴法紀,而儆效尤。”于是,周福清被判為斬監候,兒子周伯宜的秀才身份也被革去,從此再也無緣仕途。

光緒三十一年(1905年),袁世凱、張之洞等六位督撫奏請立停科舉,推廣近代學堂教育,清廷詔準,科舉制壽終正寢。中國古代的科舉考試承載了太多的歷史、文化的使命,由草創到完備、從鼎盛到衰退,既引發了唐太宗“天下英雄盡入吾榖中”的感嘆,也誕生了許多投機鉆營、皓首窮經只懂八股的腐儒,由此明代大儒顧炎武嚴厲批判,“故愚以為八股之害等于焚書,而敗壞人材有甚于咸陽之郊所坑者,但四百六十余人也”。但不可否認的是,作為一種形式上相對公平的人才選拔制度,科舉制選拔出了出色的官員,間接維護了社會穩定。科舉制就好像一條的纏綿的紐帶,從創立到廢除,維系了一千三百多年的封建王朝。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|