弋陽縣位于中國江西省東北部,隸屬于上饒市。南宋末年流傳于江西弋陽地區的南戲與當地的方言土語以及地域民俗相融合而成的弋陽腔唱遍全國,廣受歡迎。隨著弋陽腔傳之四方,它被弋陽的戲班藝人們帶到全國后,憑著上乘的口味和方便的烹制贏得了口碑。弋陽年糕也逐漸成為弋陽一絕。

江西弋陽縣是我國制作年糕較早、工藝和原料最為獨特的地方。弋陽年糕又名弋陽大禾米粿,是弋陽縣傳統特色食品。

弋陽年糕制作始于唐代,至今已有1200多年的歷史,江西弋陽的大禾谷年糕簡稱弋陽年糕,最為出名,被奉為年糕中的最上品。據弋陽縣現存較早的同治十年版《弋陽縣志》記載:“大禾米白而又長大,以制作加工大禾米,大禾谷米白飯硬制作多團,需三蒸二百舂,弋市米為之食水多,軟而適口,省垣稱弋陽團子,最馳名外縣,土商多遠往他處做贈品。”

據說從3000多年前的周代開始,中國人就開始制作食用年糕。

春秋戰國時期,吳國大夫伍子胥被吳王夫差賜死,傳說伍子胥死前給親信留下遺言,“我死之后,如果國家有難,民眾缺糧,你們到象門城墻挖地三尺,就可以得到食糧”。越王勾踐得知吳國干城伍子胥已死,立刻乘虛發兵前來報仇。吳王夫差不敵,連吃敗仗,被困在都城,兵疲糧盡,軍民處在餓死的邊緣。伍子胥的親信趕到象門城墻下,挖地三尺,果然挖到了可以充饑的“城磚”。這些“城磚”是伍子胥當年用江米粉蒸制后壓實制成的,十分堅韌,既可以作砌墻之磚,緊急時又可以充饑,這招“屯糧防急”之計解了城中軍民的危難。這種“城磚”大概就是最早的年糕雛形。

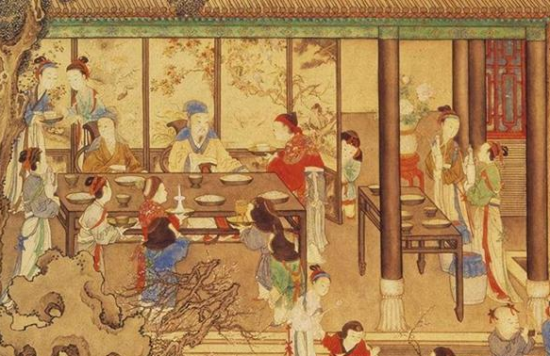

明清時期,只有高官富人才能享用的弋陽年糕,開始成為貢品。

明萬歷年間弋陽知縣新安人程有守就曾夸贊弋陽“山川文物甲于江右”,而且弋陽人秉性耿直,嫉惡如仇,“高風孤節,凜凜有生氣”。這種性格反映在做年糕上也是一絲不茍。弋陽人捶、蒸米團要反復三次,捶打200次才行,以“三蒸二百捶”聞名,少一下都不行。至今在弋陽的民間活動中,捶打年糕仍是一項最受歡迎的活動,年輕人從古法的捶打中可以體味到先人們辛苦勞作、認真守信的傳統。

弋陽年糕之所以獨特,與它的原料也有關系。制作弋陽年糕的大禾谷是一種介于糯稻和秈稻之間的特色粳稻良種,單個的大禾谷米粒是半透明的而且泛著光澤,每粒米都呈橢圓形,長度在五毫米左右,微量元素多且膠稠度要大于70,平均精蛋白質含量達到80%,是制作年糕不可多得的好米。但是大禾谷對生長條件的要求非常苛刻,生長在陰涼的山垅潛育型冷漿田,水溫偏低,濕度較大,光照時間短,且年均氣溫在16.5-18攝氏度,最高不能超過39攝氏度。

這樣的自然條件只有“弋陽盆地”可以滿足,弋陽縣縣境南北長,東西窄,多是丘陵。地形由南北向中部逐漸變低變緩,形成南北高、中間低的馬鞍地形,四周環繞著懷玉山脈、武夷山脈,這使得弋陽全年四季分明,年平均氣溫在18攝氏度左右,屬于中亞熱帶季風濕潤氣候區,極為適宜大禾谷的生長。但是出了這一片盆地就不行了,以至于鄰縣曾多次引種試種均未獲成功。

大禾谷生育期也特別長,需要在弋陽比較濕冷的水田里生長150天左右,一季稻會經歷春播、夏種、秋養、冬收,吸足了“四季之水”,得天地之精華,才會成熟,是稻中稀品,被稱為江西四大名米之一。

早先的弋陽大禾谷品系繁雜,品質參差不齊,產量也不高,后來經過發展,質量才逐漸穩定,弋陽年糕現在已經成為廣受百姓喜愛的食品之一了。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|