殷商時期“其色尚白”

西漢《禮記·曲禮》始有“冠衣不純素”之記載

先秦時期,白衣是一種相當高雅漂亮的服裝,廣為女孩子喜愛。《詩經·鄭風》中有一篇《出其東門》,稱“縞衣綦巾,聊樂我員”,詩中的“縞衣”即素白色的衣服。由詩可見,當時男子把身著縞衣、頭戴綦巾的“時髦”女孩當成自己心中的最愛。

白顏色的衣服在早期本是一種吉服,在嚴肅、莊重的場合才穿著。《史記·荊軻傳》中記載,得知荊軻要去刺殺秦王,太子丹和他的朋友都穿成一身白,來到易水邊上為荊軻送行,此即所謂“太子及賓客知其事者,皆白衣冠以送之。”

在上古殷商時,白色還曾為貴族所喜愛,《呂氏春秋》即稱,商湯之“其色尚白”。那么“縞衣”何時被看成了兇服?據考始于漢代。西漢戴圣所編的儒家經典《禮記》里有這方面的講究,其中的《曲禮》篇記載:“為人子者,父母存,冠衣不純素。”意思是,如果父母活著,子女便不能穿白衣戴白帽。

不過,對于白色不吉的說法古代不少名人不以為然,曹操就是其中之一。曹操生前曾親自發動過一場“顏色革命”,向白色服飾不吉舊俗發起挑戰。當時兵荒馬亂,正是饑荒年,物資嚴重緊缺,曹操“裁縑帛為白帢,以易舊服”。白帢,是一種以縑帛為底料、不加染色的帽子,猶如上古皮弁。考慮到民間的禁忌,曹操不僅帶頭使用這種白色首服,甚至連參加宴會時都不脫下。白帢旋即流行開來,成為一種時尚,為魏晉士人所青睞。

但在曹魏亡國后,有人開始質疑曹操當年的“顏色革命”,認為白帢是一種妖服,本身就是一種不祥,“名之為帢,毀辱之言也”。《晉書·五行志》記載,《搜神記》一書的作者干寶即認為,曹操“縞素,兇喪之象也。”到南朝梁時,朝廷干脆將這種“白帢”規定為喪服,士庶男子日常閑居均不戴之。

“戴綠帽子”本無妻子“紅杏出墻”內涵

《元典章》規定“娼妓之家家長并親屬男子裹青巾”

在古代,白色衣裝雖然有不祥之說,但并非下賤,著綠色衣裝才被人看不起,特別是男人最忌諱“戴綠帽子”。為什么會這樣?這可能與當年著裝等級劃分有直接關系。在古代,綠、青、紫一度都曾是“賤色”,為社會地位底層人著裝顏色。

但在先秦時期,穿用綠色的服飾并非都是下賤者。《詩經·邶風》中有一首被視為丈夫悼念亡妻的詩《綠衣》,詩里有“綠兮衣兮,綠衣黃里”的說法。可見當時穿綠色衣服與下賤并無聯系,只是有違反禮制、綠黃混搭之嫌。

在漢代,“廚人為綠,官奴、農人為青”,頭上“戴綠帽子”也很平常。《漢書·東方朔傳》中記載,當時漢武帝劉徹見到館陶公主劉嫖的情夫董偃,便是“頭戴綠幘”。幘即頭巾,唐人顏師古注稱:“綠幘,賤人之服也。”其實,顏師古所說的“賤”是唐人所持的一種服飾觀念,漢代著綠者確實社會地位不高,但并未到“賤”的地步。

事實上,唐代才開始視綠色為賤。唐代封演《封氏聞見記》“奇政”條稱:“李封為延陵令。吏人有罪,不加杖罰,但令裹碧頭巾以辱之。”低級別公務員犯罪時,李封不予以體罰,讓其裹綠頭巾,羞辱他,故封演認為這是一種“奇政”。

從封演所記來看,在唐代時人們已不輕易戴綠頭巾了。那么綠色與下賤到底是如何聯系上的?可能與這么一個說法有關。明王可大《國憲家猷》、清翟灝《通俗編》等多種古人筆記中,均有這樣的記載,在春秋時出現一種風俗,典賣妻女以求食者,綠巾裹頭,以別貴賤。這不僅讓綠色成為一種賤色,或許還是“戴綠帽子”的最早由來。

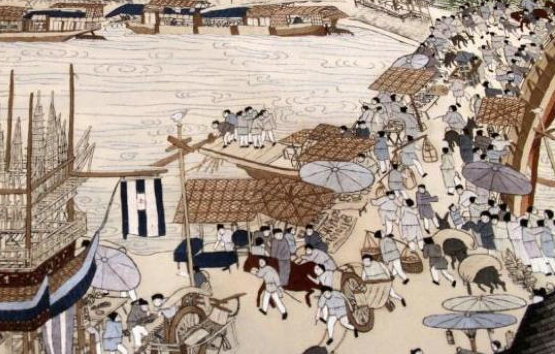

據考,真正以法令形式將綠色衣著與社會地位捆綁到一起的是元朝。《元典章·禮部二》規定:“娼妓之家家長,并親屬男子裹青巾。”青與碧、綠為一色系,都是“賤色系”。

明代朱元璋繼承了元朝的規定,據明余繼登《典故紀聞》記載:“洪武十二年,始令伶人常服綠色巾,以別士庶之服。”

從上述可以看出,不論是元朝,還是明朝,“戴綠帽子”都沒有現在人們認為的妻子“紅杏出墻”的內涵。從民俗演化來分析,這應該是古人罵人罵出來的意思。

上古周天子祭天“玄衣纁裳”

唐高宗李治詔令“臣民不許著黃”

明太祖朱元璋“禁庶人服色用黃”

在古代服飾顏色中,黃色的地位變化是最大的。黃色作為中國古代帝王的專用色,其實一直到隋唐才被確立,而在此之前并無嚴格的規定和限制。

有一種說法認為,中華人文始祖黃帝“以土德為王”,中原之土為黃色,后世遂崇尚黃色,黃色逐漸變成了一種權力和尊貴的象征,這種看法其實是一種主觀解釋。

就《綠衣》一詩中“綠衣黃里”的說法來看,先秦時期普通人也用黃色布料來做衣服。而在秦漢時期則規定:“轎夫為黃”。黃色分配給賣苦力者使用,以區別身份,所以張角率領的農民起義軍為統一頭裹黃布,就很好理解了,這支農民軍也因此被稱作“黃巾軍”。

黃色出現在帝王服飾中,應在上古周代。《周易》中有“天玄地黃”的定義,周天子在祭天時的著裝是“玄衣纁裳”,即黑色面料的上衣,赤黃色的下裳,但此時的黃色并非帝王專用色,而且不是“黃袍加身”。

黃色成為皇帝的御用服色始于隋代,隋文帝楊堅穿黃袍臨朝,不僅庶民不得使用,就連皇帝身邊的重臣也一律不準僭用黃色。以后歷朝遵行其規,連顏色深淺都有規定。

唐高祖李淵以赤黃袍巾帶為常服之后,有臣僚上奏稱,赤黃色近似太陽的顏色,“天無二日”,于是“赤黃色”為帝王所專用,臣民一律不得亂來。唐高宗李治于總章元年(公元668年)繼位后詔令規定:“臣民不許著黃”。后來的明代,太祖朱元璋登基后所頒布的第一條服飾禁令即是“禁庶人服色用黃”。

漢族皇帝這一著裝專屬,也為少數民族政權所效仿,女真人建立的大金國皇帝、金世宗完顏雍,在位時甚至連“近黃色”都不允許老百姓使用,一種用素絹制作、抹上桐油的雨衣(油衣),因為色近“純黃”被禁。

清朝的服裝顏色規定更被細劃:皇帝專用赤黃色,皇太子用杏黃色,皇子用金黃色,下屬各王及職官,只有賞賜才能“著黃”,如黃馬褂。

宋代朝廷“恐色”忌諱多多

宣和末年坊間傳出“腰上黃”乃不祥之兆

對于服裝顏色控制最嚴、忌諱最多,最為敏感的可能算是趙姓宋朝,史書上關于宋朝廷在服飾上“恐色”的記載很多。

南宋初建之時,還沒有條件及時更易服制。宋周煇《清波雜志》“紹興置衫帽”條記載,朝臣“一時驟更衣制,力或未辦,及權宜以涼衫為禮,習以為常。”

涼衫是用未經染色的細麻布制成,夏天穿著,透氣涼爽,所以連一般的士大夫也競相穿著,成為時尚。但不幾年即遭到禮官反對而被禁穿,就是因為這種衣服是白色的。

《宋史·輿服志》記載,“涼衫,其制如紫衫,亦曰白衫。乾道初,禮部侍郎王儼奏:‘竊見近日士大夫皆服涼衫,甚非美觀,而以交際、居官、臨民,純素可憎,有似兇服。陛下方奉兩宮,所宜革之。”當時的宋孝宗趙慎信以為真,真的下詔令禁止了。好端端的涼衫成了“兇喪之服”,從此只可在治喪時穿用,其他場合不準穿。

南宋“恐色”緣于北宋就“恐色”,據傳北宋滅亡與“腰上黃”的出現有關。北宋時,有一種叫褙子的女性服裝,對襟直領,兩襟之間不設鈕扣,也無襟帶,內衣容易袒露出來。(因為“露”,這種褙子后來成為元代青樓女子的“職業裝”。)

為避免尷尬,宋代制作出了一種寬闊的腰巾,名為“腰圍”,裹在腰間。在趙佶(宋徽宗)當皇帝時的宣和末年,京城女性中間流行使用一種黃色腰圍,人稱“腰上黃”。黃色本為宮廷用色,平民百姓不得僭用,但當時北方金兵來犯,在服飾顏色管理上朝廷根本顧不過來,也無心過問。

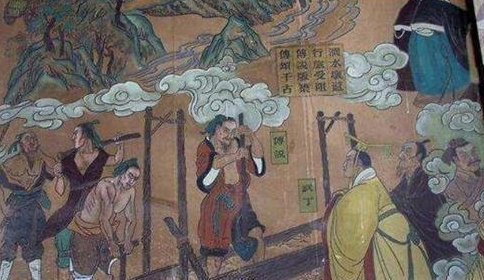

在金兵攻下京城,擄走徽宗、欽宗二帝后,坊間傳出了“腰上黃”乃不祥之兆的說法,所謂“腰上黃”不就是“邀上皇”嗎?宋岳珂《桯史》中“宣和服妖”條是這么記錄的:“宣和之季,京師士庶競以鵝黃為腹圍,謂之腰上黃;婦人便服不施衿紐,束身短制,謂之不制衿。始自宮掖,未幾而通國皆服之。明年,徽宗內禪,稱上皇,竟有青城之邀。”

顯然,這是一種牽強附會的無稽之談,“腰上黃”與皇帝被擄、北宋滅亡無半毛錢關系。《桯史》當時即反駁:“金虜亂華,卒于不能制也!”

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|