中國自古以來都是一個(gè)注重禮儀的國家,素有“禮儀之邦”的美譽(yù),而飲食禮俗又是中國傳統(tǒng)文化的重要組成部分。人非飲食不能生存,所以先賢論述道:“飲食男女,人之大欲存焉”,中國傳統(tǒng)文化里關(guān)于飲食的禮俗可謂是博大精深,在古代吃飯可是大有講究的,如果讓你回到古代,你能hold住復(fù)雜的餐桌禮儀嗎?

1、宴請之禮

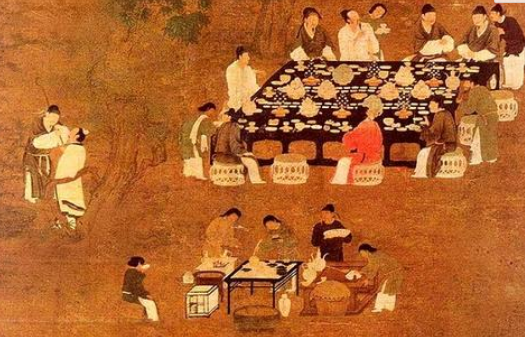

宴請是古人社交活動(dòng)的重要組成部分,因此古人非常注重宴請的禮儀。主人宴請賓客,要以請柬相邀,當(dāng)客人登門時(shí)主人要迎客于門外。客人進(jìn)門后要先互致問候,請入側(cè)室,敬以茶點(diǎn),然后引客人入席。

宴請座位也是門大學(xué)問,還記得著名的“鴻門宴”里,項(xiàng)羽、項(xiàng)伯坐的是主位東向坐,是最尊貴的位置,其次是謀士范增南向坐,而劉邦作為項(xiàng)羽的客人只有北向坐,地位最低的張良自然就是西向東坐了。從座次中可以明顯看出項(xiàng)羽對劉邦的輕視,正因?yàn)閯疃醚缦卫锏倪@些“小九九”,才能更加警惕,幫助他逃過一劫。

《禮記·曲禮》中記載:“虛坐盡后,食坐盡前”,一般情況下,要坐得比長者靠后,以示謙恭;食坐盡前是指進(jìn)食時(shí)要盡量靠近擺放餐食的食案,以免不慎掉落的食物弄臟了坐席。宴飲開始,餐食端上來時(shí),客人要起立;再有貴客到來時(shí),其他客人都要起立,以示恭敬主人讓食;如果來賓地位低于主人,必須雙手端起食物面向主人,等主人寒暄完畢之后,客人方可入席落座。

進(jìn)食之前,等餐食擺好之后,主人引導(dǎo)客人行祭。食祭于案酒祭于地,先吃什么就先用什么行祭,按進(jìn)食的順序遍祭。宴飲將近結(jié)束,主人不能先吃完而撤下客人,要等客人全部吃完才停止進(jìn)食。如果主人還沒吃完,客人就離席了,便是不恭。飯后,客人自己須跪立在食案前,整理好自己所用的餐具及剩下的食物,交給主人的仆從,待主人說不必客人親自動(dòng)手,客人才住手。

2、尊卑之禮

尊卑之禮,歷來是中國禮儀中的一個(gè)重要內(nèi)容,古人將餐桌禮儀立為倫理綱常、家訓(xùn)甚至法律予以遵守。古時(shí)陪伴長者飲酒時(shí),年少者須起立為長者斟酒,并離開座席面向長者施禮。當(dāng)長者表示不必如此時(shí),年少者方可入座而飲,如果長者舉杯一飲未盡,少者不得先干。

與長者同桌進(jìn)餐,年少者要先吃幾口飯,雖然年少者可以先吃,但又不能先吃飽完事,必得等長者吃飽后才能放下碗筷。年少者吃飯時(shí)要小口地吃,而且要快些咽下去,隨時(shí)要準(zhǔn)備回復(fù)長者的問話,謹(jǐn)防發(fā)生邊吃邊說。

如果餐桌上有水果等物,則要讓長者先吃,年少者不可搶先。古人對水果等食物比較重視,長者若賜水果,吃完剩下的果核不能扔下,須揣在兜里帶走,否則便是失禮。

3、進(jìn)食之禮

用飯過程中的禮儀可謂是整個(gè)用餐禮儀的重頭戲了,有一套完整且繁雜的程序。吃飯時(shí)要檢查手的清潔,不要用手搓飯團(tuán),不要喝得滿嘴淋漓,不得吃的嘖嘖作響,不得啃骨頭,不要把咬過的魚肉放回碗里等。

對飲食的態(tài)度和用餐習(xí)慣都可以反映出一個(gè)人的修養(yǎng),據(jù)說唐玄宗有一次和太子,即后來的唐肅宗吃飯,御膳房準(zhǔn)備了熟羊腿,唐玄宗叫太子把羊腿切好。太子切好羊腿后,用餅把手上的羊油擦掉了,看到這一幕的唐玄宗剛要發(fā)怒,卻發(fā)現(xiàn)太子把餅吃了,唐玄宗一下子轉(zhuǎn)怒為喜,節(jié)約是成為君主的好品質(zhì)之一,于是就認(rèn)定他是一個(gè)合格的皇位繼承人。

隨著社會(huì)的發(fā)展變化,雖然很多繁瑣的用餐禮儀慢慢被淘汰了,但是餐桌禮儀文化卻長存著。國人自古至今都極其重視餐桌禮儀文化,一方面是講究以禮待人,另一方面飲食禮俗也是表示對食物的尊敬。我們應(yīng)弘揚(yáng)傳承下來的先輩文化,用得體的禮儀為禮儀之邦增添一分色彩!

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|