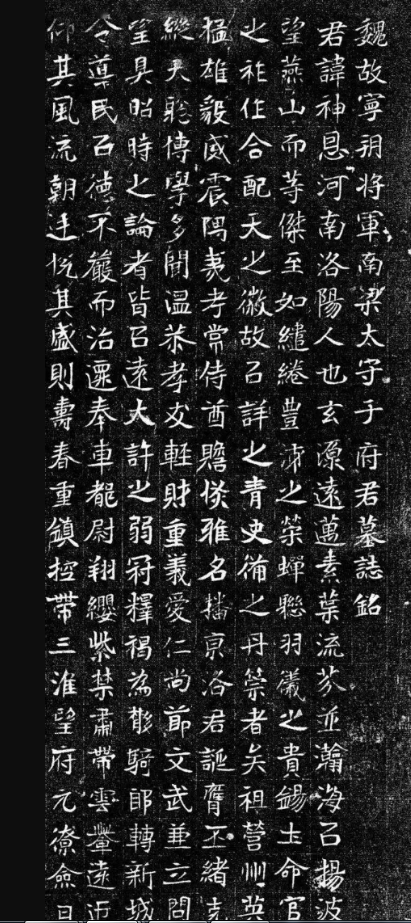

北魏《于神恩墓志》,出土于河南洛陽。志石高54厘米,寬54厘米。文24行,滿行24字。蓋闕。首題“魏故寧朔將軍南梁太守于府君墓志銘”。

該志圖版與錄文最早刊見于王河松、王國毓于2002年編印的《北魏墓志二十四品——洛陽民間收藏北魏墓志集粹》,后分別收于趙君平編《邙洛碑志三百種》(2004年)、李永強、余扶危主編《洛陽出土少數民族墓志匯編》(2011年)等書。王連龍《新見北朝墓志集釋》(2013年)收錄了該志圖版,并作了錄文和簡要考釋。但其研究尚有拓展和加深的余地,尚有觀點值得商榷。谷國偉論文《北魏〈于神恩墓志〉》著重介紹了該志書法,對其內容僅略有涉及,且有明顯的釋讀錯誤。

該墓志的刊刻時間為北魏孝昌三年(527年),記述了于氏源流及志主于神恩的仕歷功業,涉及北魏后期一些重大史實,以及長孫稚、李憲等軍政要員的行跡,一些內容可補正史之缺,特別是該墓志對于研究作為北族名門的于氏(萬忸于氏)家族以至中古世族的命運沉浮及其動因,必將大有裨益。所以值得以專文加以解讀和研討,不當之處,祈請方家賜正。

首先依據圖版校錄志文如次:

“魏故寧朔將軍南梁太守于府君墓志銘

“君諱神恩,河南洛陽人也。玄源遠邁,素葉流芬,并瀚海以揚波,望燕山而等杰。至如繾綣豐沛之榮,蟬聯羽儀之貴,錫土命官之祚,作合配天之徽,故以詳之青史,備之丹策者矣。祖營州,英猛雄毅,威震隅夷。考常侍,酋贍恢雅,名播京洛。君誕膺丕緒,克縱天聰。博學多聞,溫恭孝友。輕財重義,愛仁尚節。文武兼立,問望具昭。時之論者,皆以遠大許之。弱冠釋褐為散騎郎,轉新城令,導民以德,不嚴而治。遷奉車都尉。翔纓紫禁,肅帶云輿。遠近仰其風流,朝廷悅其盛則。壽春重鎮,控帶三淮。望府元僚,僉曰攸屬。乃出除寧遠將軍、揚州撫軍府司馬,帶南梁太守。續用有誠,眾譽元集。暨徐方跋扈,寇賊憑凌。元戎啟行,妙詮首佐。乃為都督征東府長史,加寧朔將軍。壯氣風舉,廟算云行。截彼東南,應機霧蕩。鴻蹤茂軌,克簡帝心。方將尤翼沖霄,經贊皇極。而享年不永,春秋五十二,以魏之孝昌三年六月廿九日戌子卒于洛陽休齡里宅。以其年十一月庚申朔十四日癸酉窆于新城陵。敢綴芳塵,式昭不朽。其詞曰:

郁郁高門,俄俄世祿。既從清廟,亦轉朱毅。積慶以仁,降神維岳。篤生若士,溫其如玉。芳猷內湛,淑問外揚。蒞民奉上,正直公方。肅穆蕃采,炳蔚麾章。赫如夏日,懔若秋霜。過駒易窮,驚川不舍。遽背象闕,長歸原野。體隨丹壑,氣凝松槚。載刊遺風,望焉泣下。

曾祖諱拔,散騎常侍、殿中尚書、使持節、征南大將軍、都督并肆二州諸軍事、并州刺史,零陵公。

祖諱知,使持節、左將軍、營州刺史,東城侯。

父諱亮,散騎常侍、大寧太守、高車國使主,東城子。”

一、志主姓名籍貫、于氏源流及其先祖在北魏的榮耀

志主于神恩,“河南洛陽人也”,史籍無傳。按志末“春秋五十二,以魏之孝昌三年(527年)六月廿九日戊子卒于洛陽休齡里宅”,則其生年為北魏孝文帝延興六年(476年)。

由“玄源遠邁,素葉流芬,并瀚海以揚波,望燕山而等杰”句,知于氏遠祖起自北方,屬于北族而非漢族。“瀚海”“燕山”,并為北族意象。隋《段威及妻劉妙容墓志》曰:“乃以公為突厥使。燕山瀚海之地,宣以華風。”東魏《閭伯升墓志》曰:“陰山峻極,瀚海瀅淳。昌源不已,世載民英。”段威出使突厥,閭伯升乃柔然人。所以說,墓志的北族意象,點明了志主的北族出身,且對此出身并未諱言,這一點與許多偽托出身中原大族的北族墓志不同。而“河南洛陽人也”,說明其家族隨孝文帝南遷后定居洛陽。于神恩生于北魏孝文帝延興六年,彼時北魏尚都平城。

志主之于氏姓氏,當由胡姓“勿忸于氏”省改而來。《魏書?官氏志》:“神元皇帝時,余部諸姓內人者……勿忸于氏,后改為于氏……凡此諸部,其渠長皆自統眾。”據此,勿忸于氏為神元皇帝拓跋力微時既已從龍之北族部落姓氏。《官氏志》所載太和十九年詔將其列為“一同四姓”的“太祖已降,勛著當世,位盡王公”的八姓(穆、陸、賀、劉、樓、于、嵇、尉)之一。《周書》《梁書》《新唐書》等史籍,將此姓氏記作“萬紐于”。如《梁書?元帝紀》載:“乙巳,魏遣其柱國萬紐于謹率大眾來寇。”萬紐于謹,即西魏北周重臣于謹。萬紐于作為重要胡姓,周文帝在賜復胡姓時曾以此姓氏賜予漢族臣下。《周書?唐瑾傳》載:“文帝嘆異者久之,更賜瑾姓萬紐于氏。”

作為北族姓氏,由于記音差異,于氏除了記作“勿忸于”“萬紐于”,也偶書作“文忸于”。如《申洪之墓銘?附記》:“先地主文忸于吳提、賀賴吐伏延、賀賴吐根、高梨高郁禿四人邊買地廿頃,官絹百匹,從來廿一年。今洪之喪靈永安于此,故記之。”另外,北魏碑刻《南巡碑》《孝文帝吊比干墓碑》將其書作“萬忸于”。

趙明誠《金石錄校證》所收之《后周延壽公碑頌跋》引《于烈碑》云:“遠祖之在幽州,世有部落。陰山之北,有山號萬紐于者,公之奕葉居其原趾,遂以為姓。暨高祖孝文皇帝時,始賜姓為于氏焉。”這是于氏早期的未經重構的歷史記憶和祖先溯源。姚薇元《北朝胡姓考》據《于烈碑》認為:“可知此族原居萬忸于山,因山為部,復以部為氏也。”于氏遠祖,原居幽州萬紐于山,因山得姓。

于氏出身北族,甚至及至唐代,于氏仍不免被漢人士大夫視為“虜族”。《資治通鑒》卷二三七《唐憲宗紀》元和二年十二月丙寅條載:“山南東道節度使于頔憚上英威,為子季友求尚主,上以皇女普寧公主妻之。翰林學士李絳諫曰:‘頔,虜族;季友,庶孽,不足以辱帝女,宜更擇高門美才。’”于頔是北周燕文公于謹的七世孫。

北魏時期北族于氏興自于栗磾,大盛于孝文帝、宣武帝時的禁衛軍領軍將軍于烈。于烈為于栗禪之孫,于洛拔之子,于神恩與之有共同祖先。

而《新唐書?宰相世系二下》所載于氏溯源則有另說,顯示唐代與北朝的說法明顯不同:“于氏出自姬姓。周武王第二子邘叔,子孫以國為氏,其后去‘邑’為于氏。其后自東海郯縣隨拓拔鄰徙代,改為萬紐于氏。后魏孝文時復為于氏。”這一說法,附會漢姓,體現出于氏后人在民族認同心理下的源流重構。陳鵬認為,隋唐時期,于謹家族曾做過重建譜系的工作。其將自家世系嫁接在北魏勛臣于栗磾家族世系之后,同時又建構出漢代東海于氏與北朝隋唐虜姓于氏間的親緣傳承。這一行為反映出于氏族人在隋唐時期文化環境變遷下的時代心理與祖源認同的變遷。

“繾綣豐沛之榮”,指于氏先祖率部落追隨拓跋氏,效命疆場,成為北魏建國開基的佐命元勛。“蟬聯羽儀之貴”,指于氏冠冕蟬聯,世為重臣。“錫土命官之祚”,言其爵位世襲。“作合配天之徽”,指于氏女貴為皇后。《魏書?外戚傳下?于勁傳》載:“自(于)栗磾至勁,累世貴盛,一皇后,四贈公,三領軍,二尚書令,三開國公。”一皇后,指宣武帝皇后于氏。《魏書?宣武順皇后于氏傳》:“宣武順皇后于氏,太尉烈弟勁之女也。”墓志所記的這一點足以證明,于神恩家族出于于栗磾之族,與于勁世系相近。

綜上,于氏家族正所謂“郁郁高門,俄俄世祿。既從清廟,亦轉朱轂”。清廟,帝王宗廟,即太廟。《魏書》卷七下《高祖孝文帝紀》載:“甲辰,詔以功臣配饗太廟。”但具體所指未詳。于氏配饗太廟者,史籍無載,可能指于氏的某位先祖,也有可能指宣武帝順皇后于氏。朱轂,指帝、后所乘車子。“轉朱轂”,或指于皇后貴為皇后之意。

二、于神恩曾祖、祖父、父親

于神恩“曾祖諱拔,散騎常侍、殿中尚書、使持節、征南大將軍、都督并肆二州諸軍事、并州刺史,零陵公”。

于神恩曾祖父于拔與史籍所載之于洛拔是否為同一人。于洛拔,按北朝習慣,亦常省作“于拔”。如《于景墓志》于洛拔亦書作“于拔”:“祖拔,尚書令、新安公”,與《魏書?于栗磾傳附子洛拔傳》所載之于洛拔的最高官職和爵位完全相同。史籍亦簡稱于洛拔為于拔。《魏書?于栗磾傳》:“史臣曰……拔任參內外,以著能名。”

王連龍先生認為史籍所載之于洛拔與本志之于拔“所仕職官多相符,名字又近”,但于拔與于洛拔爵位不合,“且于洛拔有于烈等六子,無名于知者,故于洛拔、于拔是否為一人,尚需考證”。王先生發現并提出問題后,因材料所限,將其暫時擱置。

事實上,于神恩“曾祖諱拔,散騎常侍、殿中尚書、使持節、征南大將軍、都督并肆二州諸軍事、并州刺史,零陵公”,與《魏書》所載于洛拔的歷官雖有部分重合,但整體上差別較大。《魏書?于栗磾傳附子洛拔傳》載“(于栗磾)子洛拔,襲爵(新安公)……出為使持節、散騎常侍、寧東將軍、和龍鎮都大將、營州刺史。以治有能名,進號安東將軍。又為外都大官……轉拜侍中、殿中尚書。遷尚書令,侍中如故。在朝祗肅,百僚憚之。太安四年(438年)卒,時年四十四。洛拔有六子”。“侍中”“尚書令”這兩個職務是于洛拔的最后和最高職務,也是其曾經就任之實職。墓志中沒有于拔出任侍中、尚書令這樣高級官職的記載,說明于拔并未出任過這些中央職務。因為就墓志書寫而言,不可能棄高就低,不書寫其曾經就任的最高實職。

《魏書》中并無于氏出任并州刺史的記載,于神恩曾祖于拔的“使持節、征南大將軍、都督并肆二州諸軍事、并州刺史”這些顯赫的官職或得之于贈官。墓志中也無于拔曾經出任“和龍鎮都大將、營州刺史”的信息。而于洛拔之孫于景、曾孫于纂的墓志,均稱于洛拔(于拔)為“新安公”“尚書令”或“尚書令”“新安公”。

故而,現有資料應足以認定,于神恩的曾祖父于拔與史籍所載之于洛拔并非一人。

“祖營州,英猛雄毅,威震隅夷”。結合文末所書“祖諱知,使持節、左將軍、營州刺史,東城侯”,可知于神恩祖父名于知,曾官營州刺史。“威震隅夷”,說明其職是實職,非后贈。《魏書?地形志上?營州》云:“營州,治和龍城(今遼寧朝陽)。太延二年(436年)為鎮,真君五年(444年)改置。永安末陷,天平初復。”營州是防御北方胡族的重要邊鎮,故有“威震隅夷”之說。于栗禪之子于洛拔也曾為和龍鎮都大將、營州刺史,后官至侍中、尚書令。

“考常侍,酋贍恢雅,名播京洛。”志文末詳書:“父諱亮,散騎常侍、大寧太守、高車國使主,東城子。”恢雅,指體度弘大而雅致。《魏書?李孝伯傳》:“孝伯體度恢雅,明達政事,朝野貴賤,咸推重之。”王連龍《新見北朝墓志集釋》錄文作“淡雅”,李永強、余扶危主編《洛陽出土少數民族墓志匯編》作“綣雅”,均誤。“京洛”,指舊京平城與新京洛陽。說明于神恩之父于亮隨孝文帝由平城南遷洛陽。《魏書?地形志》無載大寧郡,但于亮曾官大寧太守,證北魏曾有大寧郡之設。《水經注》卷十三“漯水”條下“大寧郡”:“又東南于大寧郡北,又注雁門水。”即此,屬燕州。顧祖禹《讀史方輿紀要》卷一七:“魏太和十六年祀舜于廣寧時,以置大寧郡治焉。《水經注》魏燕州廣寧郡治廣寧縣,即此。孝昌以后,郡縣俱廢,高齊改置長寧郡,在今懷來衛。”許鴻磐《方輿考證》卷一三《直隸六?宣化府》“古跡”之“廣寧故城”條:“若魏所置之大寧郡則在懷安之北,與此不同。”

史籍載有東城子于亮作為高車國使主赴高車報聘之事。于亮出使高車國,或與大寧地近高車因而于亮對高車有一定了解、具備相應的外交知識有關。《北史?高車傳》載:“先是,高昌王麹嘉表求內徙,宣武遣孟威迎之。至伊吾,蠕蠕見威軍,怖而遁走。(高車主)彌俄突聞其離駭,追擊大破之,殺(蠕蠕主)伏圖于薄類海北,割其發,送于孟威。又遣使獻龍馬五匹,金、銀、貂皮及諸方物。(宣武帝)詔東城子于亮報之,賜樂器一部、樂工八十人、赤十匹、雜彩六十匹。于亮為“高車國使主”,時當宣武帝在位(499?515年)后期。志文中關于于亮曾為“高車國使主”的歷史信息,足證中華書局點校本的校勘思路和結果之確當:“諸本‘于’作‘干’,獨殿本作‘于’。按《北史》卷九八作‘于’,殿本當即依《北史》改。此傳本依《北史》補,今從殿本”。于亮的“東城子”爵位應襲自其父的“東城侯”,是按太和十六年的“例降”政策降一級而來。《魏書?高祖孝文帝紀》:“(太和十有六年春正月)乙丑,制諸遠屬非太祖子孫及異姓為王,皆降為公,公為侯,侯為伯,子男仍舊,皆除將軍之號。”這次降爵范圍包括皇室疏屬、異姓有王、公、侯爵位者,普遍降爵一級。如《魏書?崔玄伯傳附衡子敞傳》云“長子敞,字公世,襲爵,例降為侯”,其爵位由武陵公降為武陵侯。

三、于神恩之出仕及其仕歷功業

1、出仕前時論對少年于神恩的評價。

“君誕膺丕緒,克縱天聰。博學多聞,溫恭孝友。輕財重義,愛仁尚節。文武兼立,問望具昭。時之論者,皆以遠大許之。”這是于神恩出仕前得到的評價。志文中的“溫其如玉”“芳猷內湛,淑問外揚”,與此對應。“博學多聞,溫恭孝友。輕財重義,愛仁尚節”,皆符合儒家文化標準,說明于神恩已經逐漸成長為一個漢化士人。“文武兼立”,是北朝鮮卑文化和漢文化的融合在于神恩身上的體現,也是其成年后擔任朝官、地方官和軍政官府幕僚的伏筆。

2、起家散騎郎,擔任一任縣令,回朝任奉車都尉。

于神恩二十歲出仕,起家官為“散騎郎”。《魏書?官氏志》:“天賜二年(405年),置散騎郎、獵郎、諸省令史、省事、典簽等。”但前后《職員令》無載。

男子二十歲稱“弱冠”,志主生年為476年,則其弱冠之年為495年(當太和十九年)。后由散騎郎轉任新城令。此時北魏已經遷都洛陽。新城,具體所指不詳。北魏汾州、南汾州、青州等州都有新城縣。《魏書?于栗磾傳》載:(于栗磾)“轉鎮遠將軍,河內鎮將,賜爵新城男。”其陵墓亦曰新城陵。“導民以德,不嚴而治”,說明于神恩在地方上以儒家文化為標準治民理政。后到朝廷任職,成為皇帝近侍。“奉車都尉”,是掌管御乘輿車的官員。《魏書?恩幸傳?趙邕傳》:“世宗每出入郊廟,(趙)修恒以常侍、侍中陪乘,而(趙)邕兼奉車都尉,執轡同載。”《魏書?禮志四》:“平城令、代尹、太尉奉引,侍中陪乘,奉車都尉御。”“執轡”“御(車馬)”是奉車都尉的職責,所以志文說“翔纓紫禁,肅帶云輿”。不過,當時的奉車都尉與前世相比地位下降,漸為冗官。《魏書?官氏志》:“(宣武帝正始)四年(507年)九月詔曰:‘五校昔統營,位次于列卿,奉車都尉禁侍美官,顯加通貴。世移時變,遂為冗職。既典名猶昔,宜有定員……奉車都尉二十人……’”

奉車都尉在前《職員令》列為從第四品上,后《職員令》列為從第五品上階。

3、兩任軍府幕僚,一任郡守。

于神恩一生中最顯赫的仕歷與功業,應為其曾兩任軍府幕僚,分別為揚州撫軍府司馬和征徐州都督東府長史;一任郡守,即南梁太守。墓志的這段內容,涉及宣武帝初年政局、宣武帝時期的軍事統帥及其僚屬的任用、北魏取得壽春(今安徽壽縣)之初的淮南局勢等重要信息。

“壽春重鎮,控帶三淮。”壽春地處淮水南岸,是揚州州治和淮南府治所在,居于南北交通要沖,為江淮軍事重鎮和南北朝爭奪的前沿陣地。《南齊書?州郡志上?豫州條》載:“壽春,淮南一都之會,地方千余里,有陂田之饒,漢、魏以來揚州刺史所治,北拒淮水,《禹貢》云‘淮海惟揚州’也。”顧祖禹《讀史方輿紀要》卷二一《南直三》載:“(壽)州控扼淮潁,襟帶江沱,為西北之要樞,東南之屏蔽……自魏晉用兵,與江東爭雄長,未嘗不先事壽春。及晉遷江左,而壽春之勢益重……南北朝時,壽春皆為重鎮。”《晉書?食貨志》亦云:“壽春一方之會……遠以振河洛之形勢,近以為徐豫之藩鎮。”以上記載均可見南北朝時壽春戰略地位之重要。景明元年(500年),南齊豫州刺史裴叔業以壽春降魏。北魏先后派出多位重臣鎮守壽春,與南朝梁在壽春一帶展開拉鋸戰。

“三淮”一詞,應指淮南而言,對應漢淮南三王之地。《庾子山集注》之《將命使北始渡瓜步江》詩“雖同燕市泣,猶聽趙津歌”句下引劉向《列女傳》曰:“妾父聞主君來渡不測之水,恐風波之起,水神動駭,故禱祀九江三淮之神,供具備禮,御釐受福,不勝巫祝杯酌余瀝,醉至于此。”《舊唐書?狄仁杰傳》載狄仁杰反對武則天造浮屠大像,上疏使其作罷,奏疏有云:“往在江表,像法盛興,梁武、簡文,舍施無限。及其三淮沸浪,五嶺騰煙,列剎盈衢,無救危亡之禍;緇衣蔽路,豈有勤王之師!”可見南朝梁亦稱此地為“三淮”。

“望府元僚,僉曰攸屬。乃出除寧遠將軍、揚州撫軍府司馬,帶南梁太守。續用有誠,眾譽元集。”“望府”,此指“揚州撫軍府”,即揚州刺史、撫軍將軍的開府。“元僚”,指“揚州撫軍府司馬”。于神恩此時的府主應是揚州刺史、撫軍大將軍長孫稚。《魏書?長孫稚傳》:“出為撫軍大將軍,領揚州刺史,假鎮南大將軍,都督淮南諸軍事。”

北魏景明元年(500年)取得壽春后,先后有多位重臣任揚州刺史,鎮守壽春。分別有彭城王元勰、王肅、任城王元澄、薛真度、高平侯元嵩、章武王元融、李崇、建忠伯元志、長孫稚、李憲等。長孫稚的任職時間約在正光二年至孝昌元年(521?525年)。《魏書?長孫稚傳》:“世宗時,侯剛子淵,稚之女婿。剛為元叉所厚,故稚驟得轉進。出為撫軍大將軍,領揚州刺史,假鎮南大將軍,都督淮南諸軍事。”“初,稚既總強兵,久不決戰,議者疑有異圖。朝廷重遣河間王琛及臨淮王彧、尚書李憲等三都督,外聲助稚,內實防之。”“僉曰攸屬”,猶言眾望所歸。據《魏書?官氏志》之后《職員令》,“諸將軍加大者”,第二品。“揚州撫軍府司馬”作為“第二品將軍司馬”,應為從第四品上階。于神恩的軍號是“寧遠將軍”,其品級為后《職員令》列為第五品上階。“出”,外放。相對于其在朝而言。“帶”,有兼任之意。

王連龍先生在考釋《于神恩墓志》時詳論南梁州之設,并言“其中,南梁太守、征東府長史略可言之。按,《魏書》卷一〇六下《地形志》云:‘南梁州,郡縣缺’”。筆者認為于神恩所任南梁太守所在之南梁,即南梁郡,原屬南朝之豫州,《永元元年地志》載南梁郡領睢陽、新汲、陳、蒙、崇義五縣。蕭梁時南梁郡曾屬譙州,魏因之,領慎、梁、蒙、譙四縣,其與北魏以獠人之地隆成鎮所改、地近梁州和巴州之南梁州無涉。于神恩作為寧遠將軍、揚州撫軍府司馬,帶南梁太守,順理成章。《魏書?崔挺傳附從父弟瑜之傳》:“后為揚州平東府長史,帶南梁太守。”亦可佐證此說。

“續用有誠,眾譽元集”和志文中“蒞民奉上,正直公方。肅穆蕃采,炳蔚麾章。赫如夏日,懔若秋霜”等語,是對于神恩任職地方官和幕僚等履歷的概括與高度評價。“續用”,是接著任用、連續任用之意,表明長孫稚本希望于神恩繼續留在身邊。

“暨徐方跋扈,寇賊憑凌”。“徐方跋扈”,指孝明帝孝昌初(525年),元法僧據徐州反叛,并引南朝梁為援。“寇賊”分指南朝梁與元法僧。“孝昌元年,法僧殺行臺高諒,反于彭城,自稱尊號,號年天啟。大軍致討,法僧攜諸子,擁掠城內及文武,南奔蕭衍。”“衍尋遣其豫章王綜鎮徐州,征略與法僧同還。”

“元戎啟行,妙詮首佐。乃為都督征東府長史,加寧朔將軍”。“元戎”,指李憲。“都督征東府長史”,指徐州都督、征東將軍府長史。寧朔將軍,從第四品下階。《魏書?李順傳附式子憲傳》:“詔(李)憲為使持節、假鎮東將軍、徐州都督,與安豐王延明、臨淮王彧等討之。會蕭衍遣其豫章王綜據彭城,俄而綜降。徐州既平,詔遣兼黃門侍郎常景詣軍慰勞,賜憲驊馬一匹,仍除征東將軍、揚州刺史、淮南大都督。”而《李憲墓志》記李憲時為“征東將軍、東討都督”,與《魏書?李憲傳》之“假鎮東將軍”不同。但《李憲墓志》與《于神思墓志》相合,當以兩墓志為是。二志結合,可證《魏書》之誤。《李憲墓志》對其順利收復彭城和轉任揚州刺史記載甚詳:“轉鎮東將軍。于時長蛇薦食,憑陵南鄙,孤亭遠戍,所在到縣。徐州刺史元法僧竊邑與賄,策名境外。朝廷乃眷東顧,日昃忘飡,以公為征東將軍、東討都督。清濟河如拾遺,舉彭沛于覆手。皆奇聞并立,聲實俱行。所以役未踰時而功不世出。尋除使持節、都督揚州諸軍事、征東將軍、揚州刺史、淮南大都督.”

李憲接替的是長孫稚的揚州刺史一職。于神恩在長孫稚卸任揚州刺史、府解之后,并未隨其前往雍州,而是又加入了李憲的幕府,追隨其出征彭城。《于神恩墓志》突出了于神恩作為李憲首要幕僚的籌劃之功:“壯氣風舉,廟算云行。截彼東南,應機霧蕩。鴻蹤茂軌,克簡帝心。”與《李憲墓志》可相互印證。

但王連龍先生認為,“神恩又曾仕都督征東府長史,此長史當為廣陵王羽開府幕僚”,“按,《魏書》卷七下《孝文帝紀》載,‘(太和十九年)十有二月乙未朔……以特進、廣陵王羽為征東大將軍、開府儀同三司、青州刺史’……此次南伐,為孝文帝第一次南伐,至次年三月班師”。此說誤,因兩者的時間與軍號等均不合。征東府長史與孝文帝及廣陵王羽無涉。志文明言“元戎啟行”,統帥是李憲而非皇帝。太和十九年(495年),正當于神恩的弱冠之年,此時于神恩剛剛“釋褐為散騎郎”。另外,于神恩幕職的全稱是“都督征東府長史”,正與李憲的徐州都督、征東將軍的職務和軍號相合。

4、彭城之役獲勝后于神恩或返歸洛陽。

彭城之役獲勝后,李憲任“征東將軍、揚州刺史、淮南大都督”鎮壽春。于神恩作為其主要幕僚,是否隨李憲前往壽春,志文未載,如隨李憲前往壽春,仍為長史,應稱“揚州都督征東府長史”。

隨著叛亂烽火在北魏全境蔓延,孤懸于外的淮南形勢也急轉直下。壽春被圍困兩年之后,在北魏朝廷忙于掃平內亂、無力救援的情況下,李憲子李長鈞兵敗被俘,于神恩的原府主李憲只得向梁將元樹、陳慶之獻城而降。李憲曾有一段時間身陷于梁,后被梁武帝放歸洛陽。

如果于神恩一直充任李憲的主要幕僚,當時也應在歸降之列,而李憲被梁武帝釋歸,作為幕僚的于神恩恐怕享受不到這種待遇。故而于神恩應在彭城之役獲勝后,即返歸洛陽,沒有參與壽春的艱難守城,才能解釋得通。

李憲在遭遇了重大失敗和連續變故后,終被靈太后以其女婿反叛為由賜死。

四、去世

“方將亢翼沖霄,經贊皇極。而享年不永,春秋五十二,以魏之孝昌三年(527年)六月廿九日戊子卒于洛陽休齡里宅。以其年十一月庚申朔十四癸酉窆于新城陵”。于神恩的去世,早于李憲女婿元鑒反叛及李憲因此被賜死的時間,其死應與之無關。但于神恩死后,未有追贈等哀榮,頗不尋常。孝昌三年,北魏叛亂紛起,屬多難之秋,政治形勢波詭云譎,稍有閃失,即會有殞身滅族之禍。大臣陷網罟,罹禍難,所在多有。于神恩“遽背象闕,長歸原野”,或并非病逝。“象闕”,亦稱象魏,原指宮門外的一對高建筑,為懸示教令之處。這里借指宮室,朝廷。“洛陽休齡里”,在傳世文獻及其他墓志中迄為僅見,為已知洛陽里坊名稱再增一例。

于神恩個人的成長行事和仕歷功業,寓于北魏中后期政治軍事格局的深刻變化和王朝由盛而衰的歷史進程中。作為北族名門,于神恩歷任郡縣長官、皇帝近侍,以及南北朝接壤重鎮的軍政官府主要幕僚,積極參與了北魏末年的軍事政治斗爭,其際遇遭逢,可以視為漢化鮮卑貴族在戰亂時期命運浮沉的一個縮影。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|