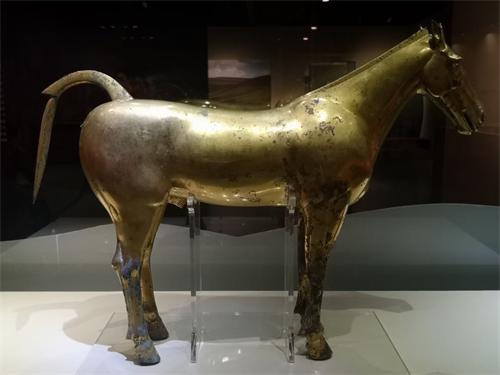

西漢鎏金馬為西漢的文物,1981年5月于陜西興平市茂陵陪葬坑陽信墓南出土,為中國出土的少數秦漢時期鎏金馬之一。因此,其具有很高的史學價值、考古價值、文物價值、科學價值,為冶煉工藝、造型藝術等方面提供了實物資料。通過此文物,可以了解漢代人造型的準確和技藝的高超。

漢鎏金馬體長76厘米,通高62厘米,重26公斤,通體銅鑄鎏金,昂首,翹尾,四腿直立,體態矯健。頭部造型尤為生動,粉鼻亮眼,昂頭,眼圓睜,鼻鼓,沿外翻,耳殼薄而高聳,口微張,露出牙齒六顆,兩耳豎立,耳間有鬃毛,頸上刻鬃毛,作站立狀,頸部和前胸肌深陷,四肢筋健明顯,馬身中空。靜中含動,氣度非凡,有一發千里之勢。

它在古籍中被稱為“金馬”,系以西漢時大宛產的汗血馬(又稱天馬)為模特,精制而成的,價值千金。既是漢代養馬業興盛的體現和漢代馬文化發達的見證,也是大漢帝國時代精神的縮影。

據《史記》記載,張騫出西域,歸來說:“西域多善馬,馬汗血。”故而,這種馬一直被神秘地稱為:“汗血寶馬”。

西漢張騫出使西域后,漢使開始頻繁來往于西域諸國,他們在貳師城見到了強健的大宛馬,于是奏知漢武帝。嗜好寶馬的漢武帝聞訊后大喜,特意鑄了一匹金馬,命使者送到大宛國,想用金馬換一匹汗血寶馬,結果被大宛國王拒絕,漢使也在歸途中被殺。漢武帝大怒,作出武力取馬的決定。

公元前104年漢武帝命李廣利率領騎兵數萬人,到達大宛邊境城市郁城,但并未攻下,只好退回敦煌。回來時人馬只剩下十分之一二。3年后,漢武帝再次命李廣利率軍遠征,帶兵6萬人,馬3萬匹,牛10萬頭,還帶了兩名相馬專家前去大宛國。

此時大宛國發生政變,與漢軍議和,允許漢軍自行選馬,并約定以后每年大宛向漢朝選送兩匹良馬。漢軍挑選了3000匹良馬運回中原,但這些馬經過長途跋涉后損失慘重,到達玉門關時僅余1000多匹。

得到汗血寶馬的漢武帝十分高興,將“天馬”的美名賜予汗血寶馬。漢武帝還讓汗血寶馬等西域良馬與蒙古馬雜交,在河西走廊的山丹軍馬場培育出山丹軍馬。從此,中原的馬種得到改良,漢代的生產力和軍隊的裝備也因此大幅增強。

西漢鎏金馬鑒賞

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|