闕興盛于秦漢,式微于兩宋,前后延續近兩千年,至今在中國的中部、西部和東部地區有少量遺存。唐代詩人李白《憶秦娥》:“樂游原上清秋節,咸陽古道音塵絕。音塵絕,西風殘照,漢家陵闕”;宋代詞人蘇軾的《水調歌頭》:“不知天上宮闕,今昔是何年?”據統計,單是《全唐詩》中寫到“闕”的古詩,就超過了1100首。

闕是漢代獨特的建筑物。其形高大巍然,雄偉瑰麗,象征尊嚴與高貴。通常是一雙,左右各一,兩闕之間有空隙,故名缺,與“闕”相通。

渠縣,有漢闕之鄉的美譽。全國漢闕就那么二十幾處,而僅渠縣就相對非常集中的擁有6處7尊漢闕。在整個渠縣漢闕中,有銘文的僅2處3尊,而既有銘文,又雙闕俱存,唯沈府君闕者,在時光的長河中安然矗立。

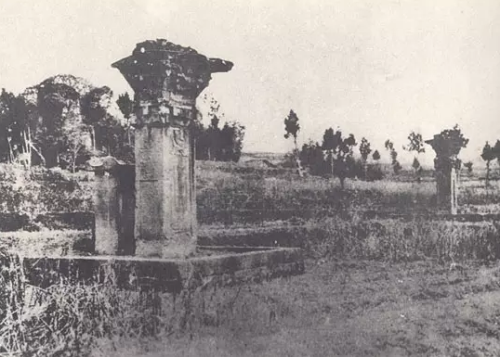

沈府君闕位于渠縣城北34公里的水口鄉漢亭村燕家場,是漢闕中唯一的雙闕幸存者。約建于東漢延光年間(122~125年),但其子闕已經毀廢。兩闕東西相距21.62米,闕高4.84米。東闕之內側有青龍浮雕,利吻緊咬玉環下之綬帶,掙扎上仰,奮欲騰云。西闕之內為白虎浮雕,隆準短身,四足五爪,尾長而剛健,口亦緊咬玉環綬帶,躍躍欲奔。

西闕銘文“漢新豐令交趾都尉沈府君神道。”其書法獨匠,乃漢隸之佳品,其中之“沈”字肆意運筆之飄逸淋漓,為世罕見。沈府君闕,造型古樸,雕刻精巧,狀物逼真,形態生動,不僅是造型藝術中的又一珍品,而且是研究漢代生產、生活、建筑、交通工具及書法、雕塑、繪畫藝術難得的實物資料。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|