高考是現代中國教育制度最重要的一項考試,這也是中國古代教育制度中的科舉制演變而來的,并且中國現在取得的成功也是在古代教育制度的基礎上開始發展的。

“勸之以學,誘之以祿”是中國古代教育制度中最主要的指導思想,那中國古代的教育制度到底是什么樣的呢?本文將談談,中國古代的教育制度。

一、古代教育制度從推薦選才制度發展為科舉取士制度

中國的教育從原始社會就有了,五帝時期就出現了古代學校的萌芽——成均、庠等,奴隸社會早期的時候也就是夏朝,出現了中國最早的學校教育形態,就是庠、序、校,前面這個幾個朝代教育制度僅僅是雛形并沒有真正形成。

而從西周開始,教育制度開始比較完善,有了確定的選才方式,也有了確定的選才標準,并且還跟隨著時代的發展加以轉變。

(一)以階級為選才標準,以貴族為教育對象,以官吏為直接學習對象

夏商西周的教育都是面向王公貴族的子孫進行教育,面向的人群是以后的王朝有本質上的不同,西周的學校是官府開辦的,只提供給王公貴族的孩子學習,本質上就是“學在官府”。

學習的內容是以禮樂為中心的六藝教育,六藝包括禮、樂、射、御、書、數,根據內容培養的是文武兼備的人才,西周后每個朝代都有了符合自己王朝需要的教育制度。

秦朝時,是中國歷史第一個大一統的王朝,這種輝煌也推動了教育的發展,這時候仍然是以官學為主,皇帝禁止私學的發展,“以吏為師”的風氣就這樣形成了。

在進行學習教育的同時也是在選拔適合王朝發展的官吏人才,教育的性質就是那么純粹了,政治和教育從最開始就相融合在一起了,而“以吏為師”的風氣也影響到了隋唐以前的王朝。

首先是兩漢時期,這時候的教育選才制度是察舉征辟制,學習的內容仍然是如何做官,跟秦朝學習的內容是一致的,只是選才的方式有所不同,另外還有一點是比較看重人的性格和品性。

察舉是從下到上,由地方官員開始,在管轄區內尋找符合王朝統治需要的人才,進而向上層階級報備人才進行推薦,然后進入王朝做官;而征辟是從上到下,由統治者下達命令尋找什么樣的人才,進而面向全天下尋找人才。

這樣的選才制度就造成了一個弊端,舉薦人和被舉薦人之間存在一定的賄賂關系,造成被舉薦人徒有其表,進而危害到王朝的統治。

其次是魏晉南北朝時期,這時候的選才制度是九品中正制,同樣跟秦朝甚至秦以前的王朝有所相同,看重的是貴族血脈,即使有所考試,也仍然是在階層內部調動為主,從來都不會出現寒門學子成為上品官員的情況。

這幾個朝代都是以階級為教育的選才標準,以貴族子孫為教育對象,以官吏為直接學習對象,確實符合時代發展需要的教育制度,但是仍然產生了許多的弊端,也為后來科舉制的發展奠定了基礎。

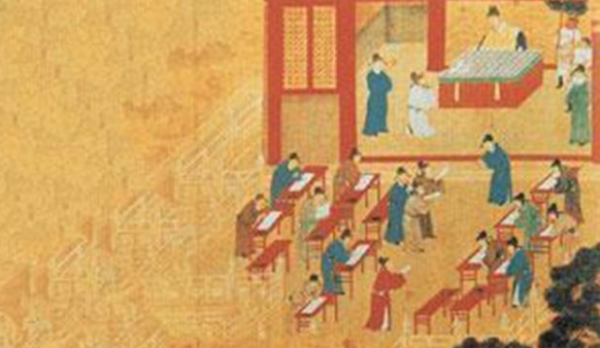

(二)以考試為選才標準,以全民為教育對象,以書籍為直接學習對象

中國教育制度史上最重要的一個事件就是科舉制的創立,其次是科舉制在各朝各代的完善。科舉制的創立直接打破了原有教育選才制度的弊端,使得更多的人才可以被公正公平的選拔出來,減少了腐敗風氣的發展,大大推動了王朝的發展,也現代的高考提供了借鑒和基礎。

隋代創立了科舉制,直接將以前的教育選才制度摧毀,建立了一個對后世產生非常大影響的科舉制,這真正的使得教育開始變成所有人都可以觸及的,成為人人可以改變命運的途徑,不再是只局限于一小部分人。

打擊了當時的門閥舊勢力,打破了官學的壟斷,打破了貴族的壟斷,使得教育擴大到每一個天子統治的地方,讀書成了改變命運最重要的方式,考試也成為了天底下最公正地獲取功名的方式,只要考試成績好,只要對政事有獨特的見解,符合王朝的需要,就可以有官位,就有機會改變命運。

科舉制同時也改變了教育和政治的關系,將教育和政治的關系拉遠了一些,雖然最后的結果仍然是服務于政治,但還是將教育內容擴大了,不局限于國家規定的范圍,讀書也成為了個人的事情。

因為科舉制的建立,大多數人都是在以做官為目標而讀書,當然也會一些人是真正愿意學習的人,就是喜歡書中的世界,喜歡書中的精神。隋代以后的王朝都在不斷調整著科舉制的考試內容,為了讓科舉制更加符合王朝的需要。

中國教育制度中選才制度的轉變,從推薦選才到科舉取士,體現了時代發展的需要,體現了教育開始真正為全國服務的意識萌芽,這樣能夠普及全國讀書人的意識給后來的九年義務教育的普及也有所支持。

二、古代教育制度從官學為主發展為私學興盛,官私并行

現代中國教育制度最大的一個優點是面向全部人群的,而古代中國的教育制度在早期的時候,只面向王公貴族,就導致自古以來就有了一個認知是讀書人都是比普通百姓階級更高,這不僅僅是因為后世的教育選拔制度,還因為讀書一開始就是為有錢人、有地位的人提供的。

(一)以官學為主

在隋唐之前,每個王朝在教育制度上都是以官學為主,都是國家出資開辦的書院、學校,政府對教育學習是相對比較控制的,壟斷性比較強,只是在春秋戰國時期百家爭鳴的時候,孔子大肆宣傳教育的情況下,私學才有了小小的興盛,總體來說還是以官學為主。

(二)私學興盛,官私并行

私學在以官學為主的隋唐之前的時期,只有在孔子的大力推動下,私學開始有了小小的興盛,但是也很快就被壓制下去了。

隋唐之后,由于科舉制的建立,很多讀書人看到了改變命運的希望,越來越多的人都盡力開始選擇讀書,除了官府組織的學習機構,例如國子監等,既然是官府組織的學習機構,能夠進入這里學習的人是很少的。

但是私學就不一樣了,例如書院、私塾的發展,都是民間組織建立的學習機構,雖然還是要有一定的金錢支撐,但還是增加能夠讀書的機會,實在是很貧窮的人家,也有機會接觸到了各種書籍,獨自寒窗苦讀也成為了常態,私學興盛的程度,逐漸就跟官學持平發展。

從以官學為主轉變為私學興盛,官私并行的發展局面,也體現了中國古代教育制度的發展,優勢更加明顯,也為現代的高考制度做了基礎。

三、古代教育制度實質為中國古代政治發展的附屬品

從古至今,通過學習后選擇從政都是非常普遍的現象,這種現象尤其體現在古代的教育制度中。古代教育制度的建立目的就是為了選拔適合王朝發展的人才,從本質上來說,中國古代教育制度都是為了政治的發展,都是為了經濟的發展,都是中國古代政治發展的附屬品。

不管是小說還是影視劇,在經過各個朝代的教育制度選拔后,一般都會選擇去做官,為國家效力,幾乎沒有別的職業去發展,這不僅僅是教育制度的創立目的,還是當時社會氛圍決定的,畢竟所有人讀書都是為了做官,能夠為天子服務,是最能揚眉吐氣的方式。

所以政治和教育制度的關系就是非常密切的,難以分離的,所以說古代教育制度為政治的附屬品是不為過的。

四、中國古代教育制度名人——孔子

孔子是中國教育史上最有名的人物,很多教育制度構建的指導思想都多多少少的會受到以孔子為代表的儒家思想的影響。

首先是有教無類,意思就是不用有色眼鏡看任何人,認為任何人都是可以接受教育的,不分階級,都有權利受到教育,這也在科舉制度中有所體現,面向所有人,所有人都可以參加考試。

其次是因材施教,意思就是要根據每個人的性格天賦來進行個性化的教育,這就體現在科舉制會設立不同的科目,給每個人發揮自己才能的機會。這兩種教育思想,都大大影響到了中國古代教育制度的發展,促進每個王朝的發展。

五、結語

中國古代教育制度的中心思想就是“勸之以學,誘之以祿”,即使各個朝代是不同的教育制度,但體現的核心都是這八個字。

中國古代教育制度經過長時間的發展,從推薦選才制度發展為科舉取士制度,打破了階級的禁錮,從官學為主發展為私學興盛,官私并行,打破了機構的限制,本質上是為政治服務,但很多制度中體現的思想都給了現代教育制度很大的借鑒。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|