春秋戰國時期的服飾屬于漢服,為漢族傳統服飾中的一種。包括比較具有代表性的是深衣,其次是與中原人寬衣大帶相異的北方少數民族服裝:胡服。

受當時政治、文化整體影響,百家爭鳴,儒家提倡“憲章文武”、“約之以禮”、“文質彬彬”。道家提出“被(披)褐懷玉”、“甘其食,美其服”。墨家提倡“節用”、“尚用”,不必過分豪華,“食必常飽,然后求美,衣必常暖,然后求麗,居必常安,然后求樂”。屬于儒家學派,但已兼受道家、法家影響的茍況強調:“冠弁衣裳,黼黻文章,雕琢刻鏤皆有等差。”法家韓非子則在否定天命鬼神的同時,提倡服裝要“崇尚自然,反對修飾”。《淮南子·覽冥訓》載“晚世之時,七國異族,諸侯制法,各殊習俗”,都比較客觀地反映出當時各國服飾審美的真實特點。

袍的款式有三種類型。

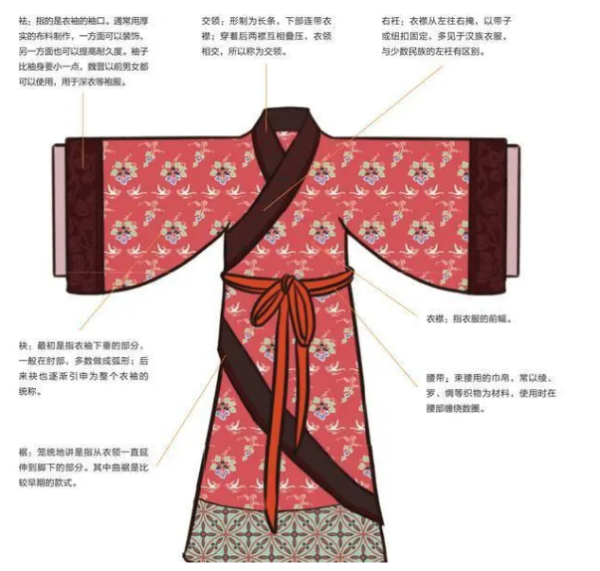

第一型后領下凹,前領為三角形交領。兩袖下斜向外收,袖筒最寬處在腋下,小袖口。此型尺寸較小,比較實用。

第二型兩袖平直,寬袖口,短袖筒。后領直起,前領為交領(三角形)。衣身較寬松,為罩于表面的袍服。

第三型長袖,袖下部呈弧狀(袖下面的弧線稱為“胡”,據《后漢書·輿服志》說它是仿效牛的頸項下有垂胡之形而設計的)。衣身寬松,有華貴的風度。此種款式至西漢仍繼續流行。

以上三種類型,均為交領、右衽、直裾式,上衣與下裳連為一體。另外觀察長沙戰國楚墓出土帛畫人物與木俑,尚有衣襟右側向后身呈三角形延伸的曲裾袍式,實物于湖南長沙馬王堆一號西漢墓有所發現。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|