中國作為一個衣冠古國,中國文化和中國的服飾一向密不可分。但隨著歷史的發展,不同時代不同社會特點,人們的穿著也有不同的特點。在魏晉南北朝那個動蕩的時代,隨著王朝的更替,民族的融合。人們的生活習慣與穿著發生了與漢朝不同的改變,在遺俗漢朝服裝的同時在穿著特點上又有著不一樣的特點。

一、“魏晉風度”

魏晉南北朝時期,老莊,佛道思想成為時尚,思想界呈現出儒道佛三家相互對抗又相互融合的情景。“魏晉風度”也表現在當時的服飾文化中。寬衣博帶成為上至貴族下至平民的流行服飾。以寬衣大袖為時尚。魏晉的名士們多著內光著身子,外著寬大外衣,或外衣內穿著一件類似于今天吊帶衫的奇特內衣。并不穿中衣。力求輕松,自然,隨意的感覺。女子服飾則長裙曳地,大袖翩翩,飾帶層層疊疊,表現出優雅和飄逸的風格。

南北朝鄧縣畫像磚

二、冠帽特色

魏晉時期的冠帽也很有特色。漢代的巾幘依然流行,但與漢代不同的是,幘后加高,體積逐漸縮小至頂。時和小“平上幘”或稱“小冠”。其上下兼用,南北通行。在這種冠幘上加上籠巾,即成“籠冠”,是魏晉南北朝時期的主要冠飾。因為以黑漆細紗制成,又稱“漆紗籠冠”。另外,帽類有幾種樣式:一種“白高帽”,“其制不定,或有卷荷,或有下裙,或有紗高屋,或有烏紗長耳”;一種“突騎帽”,“如今胡帽,垂裙覆帶,蓋索發之遺象也。”

三、男女穿著

男子

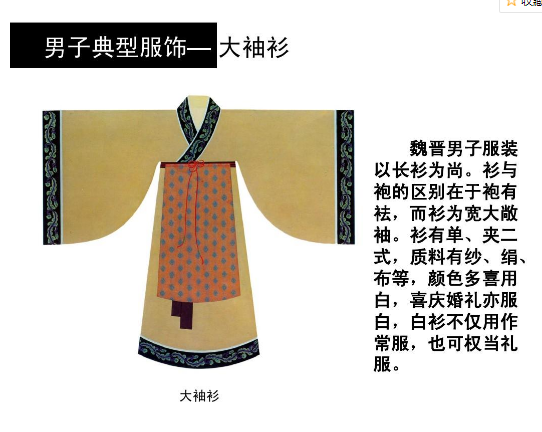

魏晉時期男子穿著以長衫為尚。衫與袍區別在于衫為寬大敞袖,而袍有祛。《釋名·釋衣服》稱:“衫,衣無袖端也。”指的就是袍與衫的區別所在。“凡一袖之大,足斷為兩,一裙之長,可分為二。”轉相流傳,成為風俗,并一直影響到南朝服飾。底層勞動者雖也是以寬衣敞袖為尚,只是下地干活時,仍是短衣長褲,下纏裹腿。同時還流行褲褶,晉朝崔豹《古今注》云:“袴,蓋古之裳也。周武王以布為之,名曰褶。”褲褶之名起于漢末,但此時的褲褶之制已非漢末的式樣,其形制比以往漢式上衣窄小,長至膝部;褲管寬松,長至足部。《晉書·五行志》稱兩晉時,袴褶服更多用毛織物作成。這種服飾漢魏之際主要是在軍隊中穿著。該服經南北幾次交流融和形成,魏晉之后,被廣泛用于民間,也成為了漢族的普通常服和便服。

女子

魏晉婦女服飾多承漢制,以衫,襖,襦,裙,深衣等為日常所服。同時在婦女中也流行一種雜裾垂髾服,男子不穿的深衣在婦女中流行并有所發展。將下擺裁剪成數個三角形,上寬下尖,層層相疊,因形似旌旗而稱髾。圍裳中伸出兩條或數條飄帶,走起路來,隨風飄舞,故有“華帶飛髾”的形容。同時還流行一種名為“帔”的衣物。其始于晉代,形似圍巾披在頸肩部,交于領前自然垂下。簡文帝“散誕披紅帔,生情約新黃”一詩描寫了女子披戴后的形象。

四、民族融合所帶來的服飾變化

魏晉南北朝之際,隨著北方少數民族的內遷,以及北方人民的大量南下,中原和南方的服飾都受到北方少數民族習俗的深刻影響,當時除褲褶之外,廣泛穿著的還有裲襠,也是從北方傳來。

所謂裲襠,也就是我們說的背心或坎肩的意思,其意在擋住背部擋住心胸部。其形制也與現在的背心相似,是前后各一片,在肩部有兩條帶子相連,腰間再以皮帶系扎。裲襠雖為男子服飾,但婦女也可以穿著,只是婦女在初起多穿在外衣的里邊當做內衣穿,以后又穿在交領衫襖外,這種穿法在今天的女子服飾中仍可見到,是裲襠穿法在今天服飾中的延續和殘留,只不過今天穿的不是裲襠,而是坎肩的形制。

北方民族與中原漢族之間在服飾上互相取長補短,以圖其新,不僅兼有廣、狹兩種形式,還演變出一些新的服飾風格,如上衣緊身、窄袖,下裳寬大博廣,被東晉學者干寶在《晉記》中稱其為“上儉下豐”。另外,如北齊婦女戴用的冪、穿著的皮靴、緣邊袍、系扎的革帶等,都為漢族人民所吸收,并流傳至后代。

魏晉南北朝作為中國,歷史長河中民族大融合,社會大動亂的時代,其服飾文化與思想文化一樣也起著承上啟下的特點,我們可以看得到一些至今也保留著魏晉南北朝時期的一定的特點。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|