打開歷史的枷門,一幅幅,一幀幀,永不褪色的畫卷,永遠(yuǎn)地定格在這里,這里有著“狗吠深巷中,雞鳴桑樹顛”的大自然聲音,這里過著“晨興理荒穢,帶月荷鋤歸”的田園生活,這里充滿著“田夫荷鋤至,相見語依依”的淳樸氣息,這里是河陽古民居。

位于浙江省麗水市縉云縣新建鎮(zhèn)鎮(zhèn)西1.5公里的河陽村,始建于五代末期。這個有著1000多年歷史的古村落內(nèi),流淌著無數(shù)代村民的血液,承載著千百年的歷史文化,源遠(yuǎn)流長。

十大宗族莊園式古民居建筑群和十五座古祠堂以及古色古香的民俗活動和獨(dú)特的民間藝術(shù)構(gòu)成了號稱“煙灶八百、人口三千”的古韻小鎮(zhèn)。今天,讓我們拂開歷史厚厚的面紗,一起走進(jìn)這幅民風(fēng)古樸、古色古香的歷史畫卷。

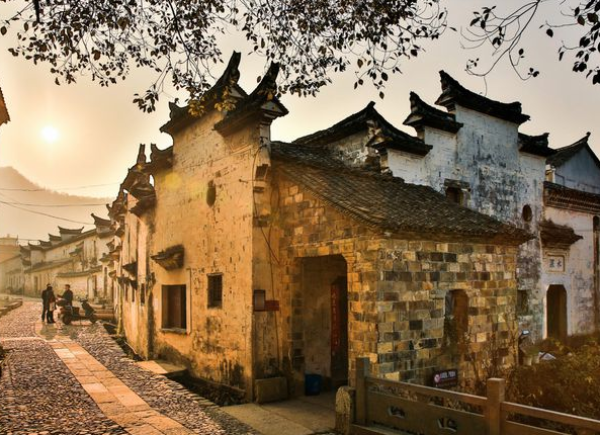

走進(jìn)河陽,映入眼簾的是青磚白粉墻的古建筑,這里仍然保留著元代“一溪兩坑、一街五巷”的布局,從答樵路到朱大宗祠,從陪嫁井到耕鑿遺風(fēng),從八士路到問漁路......這里共有1500余間明清古建筑、15座古祠堂、6座古廟宇、1座清代大橋。

其中,馬頭墻是河陽古民居的一張明信片。答樵路上,共有32個馬頭狀的墻頭,特指高于兩山墻屋面的墻垣,也就是山墻的墻頂部分。而馬頭墻又稱風(fēng)火墻、防火墻、放火墻等等,能在相鄰民居發(fā)生火災(zāi)的情況下,起著隔斷火源的作用。

相傳宋元兩代曾出八位進(jìn)士,形成“義陽詩派”,“八士門”就是為此而建。“八士門”為河陽村正大門,河陽人娶妻、嫁女、出殯都要過“八士門”,此風(fēng)俗沿襲至今。

剪紙是我國一種較為古老的民間藝術(shù),制作工藝精巧,而材料便宜,既可讓農(nóng)村婦女打磨時間,又可美化生活,因此深受歡迎。河陽剪紙流傳至今已有四百多年的歷史。每一次折疊,每一刀裁剪,都是文化的傳承。一把剪刀,一張紙,創(chuàng)造一個傳奇。

河陽古民居的婚俗儀式,依舊古色古香。喜轎、迎親隊伍在鵝卵石鋪設(shè)的石子路上踏過,嗩吶聲和村民的歡呼聲響徹小巷,新郎心懷喜悅?cè)ビ铀摹岸∠愎媚铩薄6籼茫彩遣俎k婚事的一個重要地點(diǎn)。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|