在中國的民族地區,有許多少數民族聚居的特色村寨。這些村寨最顯著的外部特征就是保存了許多各具特色的少數民族傳統建筑,如傣家竹樓、侗族鼓樓和風雨橋、土家族吊腳樓、羌族碉樓、彝族土掌房、蒙古族氈包等等。這些建筑,凝聚了各民族的生存智慧,承載著厚重的歷史記憶,是寶貴的歷史文化遺產。但在現代化、城市化進程中,這些傳統建筑在快速消失,許多被水泥板、空心磚搭建表面貼上瓷磚的單調建筑所取代,結果大江南北一個模式,失去了地域特色和民族特色。

鑒于此,近年來,國家民委、住建部等部門發起了少數民族特色村寨和傳統村落保護與發展行動,如少數民族特色村寨保護與發展項目已實施了6年,僅中央財政就投入了14.5億資金,帶動了地方大量資金投入,項目覆蓋了全國近千個少數民族村寨。項目內容包括特色民居保護、特色產業培育、特色文化傳承、民族團結進步創建等。

特色民居保護在項目中占有突出的地位,其主要做法有:原樣保護有價值的古舊民居、用傳統建筑形式局部裝飾一般民居(穿衣戴帽)、用原材料原工藝新建傳統民居、用傳統建筑符號和新材料新工藝創建特色新民居。項目實施后,這些村寨的基礎設施明顯改善,民居特色得到顯著提升,有些特色村寨很快成為當地的旅游名村。作為項目組織者,在實踐中深深感受到要做好少數民族傳統民居保護工作,必須要走綠色發展的道路。在項目實施中,要努力保護綠色生態、盡量節約資源和能源,大力發展綠色產業。

一、努力保護綠色生態

少數民族特色村寨大多分布在邊遠地帶,正是由于過去交通不便,開發得較晚,經濟發展滯后,才得以保留較多的傳統民居,傳統文化保留得比較完整,自然環境也較少受到工業污染。但這些地方大多是崇山峻嶺或高原荒漠,生態極其脆弱,一旦遭到破壞就不可逆轉。如西南的喀斯特山區,生存著苗、瑤、土家等許多少數民族,這些地方地表土層非常淺薄,一旦植被破壞、水土流失,就會導致石漠化。還有青藏高原和蒙古高原,也生活著蒙、藏等許多少數民族,一旦環境遭到破壞,也極容易出現荒漠化或沙漠化。

少數民族特色村寨保護項目,首先要考慮生態保護問題。保護好周圍的青山綠水、藍天白云,也就保護了當地群眾的最基本生存條件。許多少數民族村寨處在江河源頭,保護好當地的生態,對全國的生態安全也有重要意義。保護生態,不僅需要提高全民環保意識,也需要符合當地實際的適宜技術予以支持。其中,少數民族傳統文化中天人合一、順應自然的理念以及在傳統民居建造中適應生態環境的策略是值得我們學習和借鑒的。

少數民族傳統村寨的選址和布局順應自然環境。如南方一些民族村寨坐落在依山傍水的半山坡,這樣既不占耕地又可預防洪澇災害。村寨下方田陌縱橫,溪流漴漴,便于村民生產生活用水與勞作。村寨上方林木茂盛,利于涵養水源,以避免水土流失造成滑坡。侗族喜歡把村寨建在彎曲河道有沉積岸(即腰帶水)的一側,以近水利而避水患。一些民族把村寨周圍的樹木視為神樹,嚴禁砍伐。有些大青樹(高山榕)生長數百年,枝繁葉茂,成為村寨美麗的景觀和標志。

村內民居的布局一般依山就勢、彎彎曲曲、層層疊疊、小巧而有氣勢。在建設時不破壞山體,房屋基礎不平蓋吊腳樓,道路不平修石階,以順應自然,保護生態。蒙古包的搭建也不破壞草原,搬走后不留痕跡,第二年野草生長如初。傳統村寨這些保護生態的精髓在近些年來的新村建設中被人們忽視了。經常可以看到一些所謂的新村,用建設城鎮的思路規劃山村,選址多用平地或用推土機推平山坡,道路很平很寬、房屋一排一排的整整齊齊,但周圍光禿禿的沒有樹木、民居也沒有特色,完全失去了少數民族村寨特有的神韻。

二、盡量節約資源和能源

少數民族傳統民居的建造和使用,要盡可能少地消耗能源、資源,盡可能多地選用生態建筑材料,盡可能多地保留生態的使用功能,以達到節能與環保的要求。少數民族傳統民居的建造本質是生態的,建筑材料多取之于當地,如木材、竹子、石頭、黃土、茅草、毛氈等自然材料,這些材料簡便易得,不需長途運輸,既成本低廉又生態環保。但隨著一些新技術和新材料的運用,少數民族民居的建造在隨著時代發展進步的同時,也出現了一些不盡如人意的問題。表現為對傳統建筑的優點研究和繼承得不夠,有些建筑與民族傳統脫節,與當地氣候環境不太適應。

如我國南方一些少數民族的傳統民居大多為干欄式建筑,所用竹子、木材大都取自自家山林,不用花錢或很少花錢。干欄式建筑一般上下兩層,上層住人,下層飼養牲畜,房屋四面通風,適應南方濕熱氣候,但也存在火災隱患突出、衛生條件較差等問題。現在隨著封山育林政策的實施和木材價格走高,全部用木材建設傳統民居已不現實。近些年一些新蓋的民居有許多優點,用鋼筋水泥搭建也比較堅固,結構功能也有所改善,但樣式單一,通風散熱不如傳統建筑。西南山區夏天的氣候不太炎熱,傳統建筑靠自然通風基本能滿足需要,但現在新建的一些鋼筋水泥民居,里面很悶,不開空調就很難受,這就增加了能源消耗和群眾負擔。

我國西北以及西南的一些石山地區,許多民族的傳統民居墻壁用黃土夯成。黃土墻的保溫性和透氣性很好,住在里面冬暖夏涼。西北地區的傳統民居土墻很厚,便于抵擋嚴寒,節省燃料。在高寒、干旱地區,黃土墻的耐久性比磚墻差不了多少。但在近幾年的民居改造中,人們把泥土房改成磚瓦房視為進步,但有的脫離當地實際。如西北、東北地區冬季非常寒冷,可是一些新蓋的民房照搬廠房模式,磚墻砌得很薄,上面覆蓋彩鋼頂,看起來很漂亮,但太陽一曬熱的要命,冬天又凍得要命,刮風下雨叮咚亂響,不適應當地的氣候環境。

生土建筑是生態環保的,即便是房屋廢棄了,黃土墻也可還原為土壤。國內外的一些研究成果也表明,使用一些現代科技手段可以使黃土墻的使用壽命與混凝土不相上下。在少數民族特色村寨保護與發展項目中,使用傳統建筑材料加現代科技的方法,不僅可以節約建設成本,還有利于保持少數民族傳統建筑的特色。如回族、土族、藏族的莊廓,維吾爾族的土坯房,朝鮮族的稻草房,彝族的土掌房、哈尼族的蘑菇房等等,墻體都是用黃土夯成的。在這些民族的特色村寨中,如果民居建筑沒有黃土墻,其文化價值和旅游價值就會大打折扣。

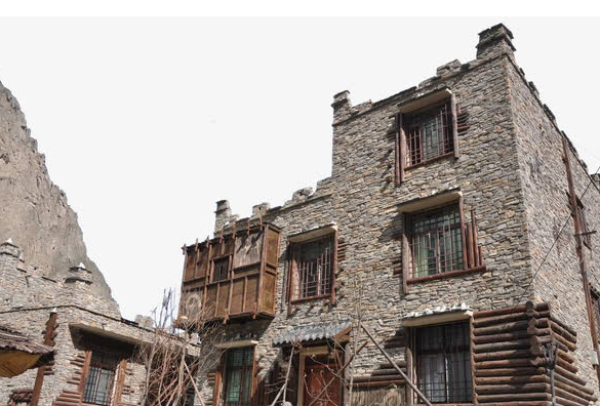

我國山區的一些民族,傳統民居大量使用石材,用石頭砌墻,用石片當瓦,用石塊鋪路。在少數民族傳統民居建造中,羌族把石頭建造技術發揮到了極致。羌寨的石砌碉樓聳立千年不倒,傳統民居全部用石片砌成,整整齊齊如同刀削一般。但在近些年的新村建設中,石頭的作用被人們有所忽略。如有些小山村原來用石頭砌成的房屋、院墻、石徑小路很有特色,但在某些新村建設中,這些都被紅磚、空心磚、白粉墻、水泥路所取代。

有的還把各家各戶大小不一、風格各異的小柴門改成了統一式樣的鐵大門,在兩側貼上耀眼的瓷磚。殊不知這樣做的結果,即增加了建造成本和能源消耗,也破壞了山村原有的質樸、小巧、多樣的自然風貌。有些復建的村寨為了體現民族特色,在水泥墻外表貼上碎石片,看起來像石頭砌的一樣,但給人的感覺并不真實,時間長了石片還容易脫落。有的村寨為了營造石板路效果,在水泥路基上鋪上薄石片,多花錢不說,車輛碾壓也容易破碎。石頭帶給人堅固、質樸的感覺是其它材料不可替代的。在山區使用石材簡便易得、經濟適用,我們主張在山區應盡可多地運用石材,可用現代技術彌補石材的一些缺陷。

如用加鋼筋水泥框架、加強筋等辦法提高石砌墻體的抗震性,借用我國南方修彈石路或歐洲修石釘路的辦法修建村內道路等等,這樣就可以把石頭的實用功能與裝飾功能有機地結合在一起,使它成為建筑不可或缺的一個組成部分,使民居建筑在外形、用材等方面最大限度地保持原有的民族特色和地域特色。

三、大力發展綠色產業

少數民族特色村寨保護,核心是保護傳統文化,根本是保護人。文化保護,不僅僅是保護了多少項目,更重要的保護自覺傳承的文化生態。傳統民居保護,也不僅僅是保護幾個建筑物的問題,民居涉及千家萬戶,如果村民的文化保護意識不提高,收入得不到增加,沒有他們的積極參與,這項工作就不可能有效開展。因此,少數民族特色村寨保護工作必須與發展結合起來,還要與生態保護(包括自然生態與文化生態)、與傳統文化保護、與民生改善結合起來。產業發展是村寨發展的基礎,根據少數民族特色村寨的實際,發展綠色產業是個比較適宜的選擇。

一是大力發展綠色無公害農業。少數民族村寨的優勢是綠水青山、藍天白云,環境較少受到工業污染。村民憨厚樸實,大多沿襲傳統的耕作方式,很少施用化肥和農藥,所生產的農副產品綠色環保,適應市場需求。特別是民族地區有許多地方特色優良品種,如黑龍江五常大米、新疆庫爾勒香梨、內蒙古錫林郭勒羊肉、寧夏西砂瓜、廣西沙田柚、武陵山區柑橘,云南普爾茶等等,民族村寨可以依托這些優勢農產品資源,大量生產具有原產地標識的農特產品,這樣比上工業項目更有利于保護環境,也能取得較好的經濟效益。

二是努力發展民族傳統手工業。少數民族村寨有許多能工巧匠,他們用靈巧的雙手,手工制作出豐富多彩的產品,如織錦、蠟染、刺繡、編織、雕刻、剪紙、樂器、服飾、金銀飾品等等,以滿足少數民族群眾生產生活的特殊需要。這些手工產品,具有濃厚的民族風格和地方特色,體現了少數民族的特殊審美情趣和價值取向,其生產技術是重要的非物質文化遺產。過去,這些產品大多為生產者自用,很少走向市場。目前,隨著旅游發展和人們需求多樣化,可以充分挖掘民族傳統技藝,依托這些民間手工技藝傳人,發展民族傳統手工業。所生產的產品,除滿足少數民族群眾自身需要外,還可作為旅游紀念品、禮品、收藏品。發展這類產業,不需要較多的投資,不污染環境,還能解決一些群眾的就業問題,也有利于保護和發展少數民族優秀傳統文化。

三是大力發展鄉村旅游。少數民族特色村寨自然風光優美、民族風情濃郁,在鄉村旅游、休閑度假游中顯示出獨特的吸引力。去少數民族村寨旅游,可以觀賞田園美景、呼吸新鮮空氣、居住農家小屋、品嘗鄉土美食、觀看民族歌舞,能夠體驗到回歸自然、品味村寨文化的真實樂趣。在城市化比例越來越高,生活節奏越來越快,文化活動越來越趨同的情況下,少數民族特色村寨的景觀價值、文化價值和旅游價值會進一步凸顯。

因此,許多少數民族特色村寨都把發展鄉村旅游作為首選產業,一些發展較好的村寨,旅游業也搞得比較成功。如云南西雙版納橄欖壩的傣族村寨、貴州雷山縣的西江苗寨、廣西三江侗族自治縣的程陽八寨的鄉村旅游在全國都有很高的知名度。在鄉村旅游中,特色民居成為吸引游客的一個亮點。

湖北宜昌市車溪土家族村通過民居改造提升了旅游區品味,游客量年均增長10萬人次,戶均純收入達到8萬元,多的可達到30多萬元,由原來的貧困落后村一躍成為當地的明星村。重慶的河灣古寨,農家樂在實施特色村寨保護項目后開始起步,一個只有180戶人家的小村寨,一年游客達到60萬人次,興辦農家樂的有40余戶,效益最好的年收益已達100多萬元。旅游是無污染的綠色產業,旅游業發展彰顯了自然生態和民族文化的價值,反過來又促進了生態保護和民族文化保護語發展。

總之,綠色發展是少數民族特色村寨得以保存的成功之路,也是這些村寨今后進一步發展的必由之路。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|