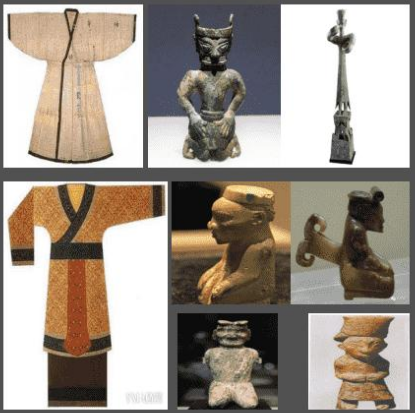

夏、商、周是我國(guó)服裝紡織生產(chǎn)起步和發(fā)展的重要時(shí)期,特別是周代建立起完整的服飾禮制對(duì)后世產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。中國(guó)的冕服制度在夏、商時(shí)期初見(jiàn)端倪,到了周代已經(jīng)完善,并被納入“禮治”的范圍。服飾文化作為社會(huì)的物質(zhì)和精神文化,是“禮”的重要內(nèi)容,這就賦予了服飾強(qiáng)烈的階級(jí)內(nèi)容。

服裝制度作為一種禮制的體現(xiàn)貫穿于整個(gè)中國(guó)古代服裝歷史之中,服飾成為禮制的寄托物。服飾不僅是區(qū)分等級(jí)的工具,也是社會(huì)經(jīng)濟(jì)的重要支柱。服飾以“禮”的形式固定下來(lái),借以穩(wěn)定內(nèi)部秩序,維護(hù)奴隸制度的統(tǒng)治。從此,人們的衣冠服制等級(jí)制度日益嚴(yán)格,直到封建社會(huì)結(jié)束。

商周時(shí)期服裝色彩多使用“五方正色”,即青、紅、皂、白、黃5種。鞋履主要有履、舄、靴等形制。諸履之中,以舄為貴。周代君王之舄有白、黑、赤3種顏色,分別在不同場(chǎng)合穿著。靴來(lái)自西域,為胡人騎馬射箭時(shí)穿著,后來(lái)漢族人也逐漸接納。

春秋時(shí)期百家爭(zhēng)鳴,諸子各持己見(jiàn),講究“尚禮”、“尚儉”、“節(jié)用”與“自然”等。儒教的服飾觀對(duì)中國(guó)古代服飾形式產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響,儒家的創(chuàng)始人孔子說(shuō)“修身齊家治國(guó)平天下”,成為文人士大夫的行為準(zhǔn)則。而“修身”的內(nèi)涵之一就是人的外在裝飾行為。它要求士人儒生無(wú)論從內(nèi)心素養(yǎng)還是到外在形象都要合乎禮儀的規(guī)范,塑造出具有一定儒家風(fēng)范的服飾形象。由此可見(jiàn),在中國(guó)傳統(tǒng)文化中,服飾的意義已經(jīng)上升為一種社會(huì)意識(shí)形態(tài),成為人們道德行為規(guī)范的重要組成部分。除儒教外,道教、墨教的服飾觀也對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)服飾形式的形成及發(fā)展有一定的影響。

夏商周時(shí)期,服飾生產(chǎn)管理體系比較成熟,并且成為國(guó)家賦稅的主要來(lái)源之一,家庭手工業(yè)紡織生產(chǎn)在社會(huì)經(jīng)濟(jì)中占有比較重要的地位。

從出土甲骨文的文字上可以推敲出商代的服飾材料已有相當(dāng)程度的發(fā)展,蠶桑生產(chǎn)和絲織手工業(yè)受到統(tǒng)治者的重視。至商末時(shí),服飾無(wú)論在品種還是在質(zhì)量、產(chǎn)量上都有很大的提高。周代由于服裝成為區(qū)分身份等級(jí)的標(biāo)志而受到統(tǒng)治階級(jí)的極度重視,西周時(shí)期服飾紡織品的品種、產(chǎn)量及質(zhì)量都快速提升。

春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期是我國(guó)歷史上從奴隸社會(huì)向封建社會(huì)轉(zhuǎn)變的時(shí)期,社會(huì)經(jīng)濟(jì)形態(tài)發(fā)生了巨大的變化,社會(huì)生產(chǎn)力得到了大發(fā)展,紡織生產(chǎn)也有極大的進(jìn)步。這一時(shí)期,以齊魯?shù)貐^(qū)的絲綢、吳越地區(qū)的細(xì)密麻布最為著名,它們成為當(dāng)時(shí)的紡織生產(chǎn)中心,生產(chǎn)中心的形成和紡織手工業(yè)的興旺反映了春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期社會(huì)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展和服飾文化的繁榮景象。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|