從整個歷史的文明進程來看,中國古代秦代的服飾制度的首創性、系統性和規范性,是世界服飾文化所罕見的。

隨著近年來越來越多的考古發現的壁畫、帛畫、畫像磚、畫像石、秦俑和文獻上,可以考證出秦代的服裝樣式是因不同的場合有所變化的。例如祭祀時著祭服,上朝著朝服,參加葬禮著喪服,而日常生活中則著常服。同時秦代的服裝樣式也因等級和職業的不同而有所不同。

一、頭發式樣

頭發式樣是一個人身份地位的象征,秦代男子的發式主要有三種頭飾,發髻、圓髻加幘和髻上加冠。

在出土的秦俑中,頭戴巾幘的居多。《釋名》:“巾,謹也,當自謹于四教”。《禮儀》:“二十成人,士冠庶人巾”。可見在當時巾幘的使用是一種自我訓戒。它是以表示在成人后等級地位的服飾而出現的。

二、服飾

在服飾的整體體系上,一般服飾仍是沿襲戰國的習慣。當時的服飾種類繁多,如上衣,就存在著顏色、圖案、質地、長衣和短衣、內衣、外衣、單衣和夾衣的不同,且秦代的服飾是隨著衣人的地位和職業的不同而有所差異的。

絲與麻是秦代服飾的主要生產原料,當時人們衣著的基本質料便是這兩類。對于下等的人民,政府規定其必須著麻布衣;對于居于金字塔上層的人們,在服飾的選擇上則以“衣絲”為貴。秦簡《倉律》上記載:“種稻、麻畝用二斗大半斗。”記載中體現秦代對每畝地應該種植麻的種子的用量上作出了嚴格的規定,可以推斷出當時政府對麻的重視程度,從而也可以推斷當時麻是人們的衣著的主要用料之一。

服飾顏色

在秦始皇一統六國之后,由于深受陰陽五行學說影響,秦代在服裝的顏色上做了統一,因此全國尚黑之風盛行開來。皇帝的冕服是“衣裳玄上纁下”,即黑色材料制成的上衣、赤黃色材料制成的下衣。《中華古今注》記載:“袍者,自有虞氏即有之,故國語曰袍,以朝見也。秦始皇三品以上綠袍深衣,庶人白袍,皆以絹為之。”

服飾形制

秦代沿承了深衣制。“深衣”的基本形制大致包括其衣長、衣寬、衽、裁剪方式等方面,在各個時期、各個階層之間均有不同,但其應符合三個基本形制:第一,上衣下裳相連屬;第二,續衽鉤邊;第三,第三,方折衣領。

皇后及王后等的禮服都是深衣制,即上下衣相連的一種服式。《釋名·釋衣服》記載:“王后之上服日袆衣,畫翚雉之于于衣也。”而對于平民女子,秦代的文獻很少有相關記載。

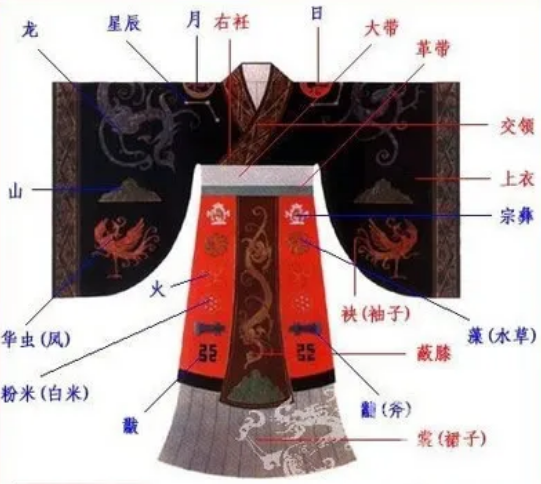

服飾紋章

諸侯、三公冠九旒者,衣裳用山、龍以下九章紋;九卿以下冠七旒者,則用華蟲以下七章紋。以此類推。

三、履與足衣

秦代嚴厲禁止一般平民穿絲履,即絲織的錦鞋。《睡虎地秦墓竹簡》的《法律答問》中有“毋敢履錦履”的禁令:“毋敢履錦履,履錦履之狀可如?律所謂者,以絲雜織履,履有文,乃為`棉履',以棉縵履不為,然而行事比焉”。可見鞋子的穿著在秦代有等級規定。

足衣就是現代的襪子,秦代有關穿襪的記載相對較少,但是根據秦代前后的文獻記載,可以推斷出秦代對穿襪禮儀的講究。《后漢書·禮儀志》記載:人們在祭祀時,所穿襪則為紅色,即穿絳色袴、絳色襪,以示對神靈、祖宗的尊敬。皇室、貴族所穿的襪多用絹紗制成,且繡有花紋。

四、服飾與等級

秦代對服飾的沿革規定,將個體的人角色化為不同等級的社會成員,而且對社會成員的行為提出了角色化的要求。秦始皇統一六國以后,強制犯罪人員穿赤褐色的衣服,從一定程度上可以將惡民和善民區分開來,同時增強穿赤褐色衣服的犯罪之人的羞恥之心,從而使其改過,這樣的方法和現代新加坡的對有違反公德的人們進行曝光制度的方法有點相似。由此可見,秦代的服飾改革在當時除了規范人民的德行和行為外,還具有其它的重大歷史進步意義。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|