近年來(lái),復(fù)興傳統(tǒng)文化成為了社會(huì)發(fā)展的一大趨向,曾經(jīng)備受冷落的傳統(tǒng)文化,迎來(lái)了它們的復(fù)興機(jī)遇。《我在故宮修文物》、《中國(guó)詩(shī)詞大會(huì)》等包含傳統(tǒng)文化的節(jié)目接連走紅,而青少年則可以通過(guò)多種途徑去了解中國(guó)傳統(tǒng)文化,我們不得不承認(rèn),這是文化復(fù)興的最好時(shí)代。

在網(wǎng)絡(luò)上,漢服、國(guó)學(xué)熱以及古風(fēng)音樂(lè)等相關(guān)的傳統(tǒng)文化,逐漸滲透到當(dāng)代年輕人的日常生活中。就拿漢服來(lái)說(shuō),無(wú)論是在熙熙攘攘的大街上,還是在充滿青春活力的校園里,我們都會(huì)看到身著飄逸漢服的男孩兒或女孩兒,這些年輕人用他們的實(shí)際行動(dòng),推動(dòng)著中國(guó)傳統(tǒng)文化的進(jìn)步。

可漢服畢竟是小眾服飾,有極大部分的人對(duì)于漢服的了解知之甚少,他們甚至提出疑問(wèn):“漢服”指的是漢朝的傳統(tǒng)服飾嗎?

其實(shí)不然,漢服與漢朝服飾是兩個(gè)不同的概念,它們的外形特征甚至大相徑庭。漢服,全稱是“漢民族傳統(tǒng)服飾”,又稱漢衣冠、漢裝、華服。而漢朝服飾,指的只是漢朝這一朝代的冠服制度。但今天就著重說(shuō)一下服裝,而不是服飾。

漢服起源

蔡邕在《獨(dú)斷》中說(shuō)道:“天子常服,漢服受之秦。”這句話的意思是,漢服定型于周朝,傳承于秦朝,到了漢朝的時(shí)候,已經(jīng)形成了完備的冠服體系。

漢服“始于黃帝,備于堯舜”,源自黃帝制冕服,所以在傳統(tǒng)觀點(diǎn)認(rèn)為,漢服的最早起源可追溯到黃帝時(shí)期。只是在殷商時(shí)期,冠服制度才初步建立,到了周朝之后,服飾制度才逐漸完善。中國(guó)自古以來(lái)就有一個(gè)稱號(hào)叫做“華夏”,比如現(xiàn)在很多都稱中國(guó)人為“華夏兒女”等。

《尚書正義》注:“冕服華章曰華,大國(guó)曰夏。”而《左傳正義·定公十年》疏則曰:“中國(guó)有禮儀之大,故稱夏;有章服之美,謂之華。”

這里面的“中國(guó)”與“華夏”是一個(gè)概念,由此可看出,中國(guó)古人對(duì)于傳統(tǒng)服飾十分看重,而“衣冠上國(guó),禮儀之邦”也成為了中國(guó)的美稱。

女子漢服基本結(jié)構(gòu)

漢服大多分為三個(gè)種類:

第一種是“上衣下裳”相連在一起的“深衣”制,類似現(xiàn)在的女生連衣裙。

第二種是“上衣下裳”分開的“深衣”制,包括冕服、玄端等,是君王百官參加祭祀重要活動(dòng)等的正式禮服,類似現(xiàn)在的女性職業(yè)套裙裝。

第三種為“襦裙”制,主要有齊胸襦裙、齊腰襦裙、對(duì)襟襦裙等,一般用于常服,實(shí)際上也屬于上衣下裳制,咱可以類比為如今女性出席重要場(chǎng)合的禮服。

大多數(shù)漢服由布和帛所制作形成,從上到下分為領(lǐng)、襟、衽、衿、裾、袖、袂、帶、韨等十個(gè)部分。古代人講求對(duì)稱,追求規(guī)整與圓滿,因此服飾的前后具有對(duì)稱性,在制作的過(guò)程中,前襟后襟所使用的布料必須大小相同。

其實(shí)漢服并不只是一套服飾,它還包括衣裳、首服、發(fā)式、面飾、鞋履、配飾等。在這里筆者著重為大家介紹服裝,古代漢服雖然沒(méi)有現(xiàn)代漢服顏色這么鮮艷,但上面也有著各色各樣逼真細(xì)膩的花紋。

漢朝女子服裝介紹

說(shuō)完漢服,那咱就來(lái)說(shuō)說(shuō)漢朝服裝。“漢服”并不等同于漢朝服裝,漢朝服裝是象征著一個(gè)朝代的傳統(tǒng)服裝。漢朝實(shí)行罷黜百家,獨(dú)尊儒術(shù)的思想,曾經(jīng)影響了中國(guó)數(shù)千年的歷史。漢朝傳統(tǒng)服飾最早記載見于《漢書》:“后數(shù)來(lái)朝賀,樂(lè)漢衣服制度”。

這里的“漢”主要是指漢朝,樂(lè)漢衣服制度主要是指漢朝的服裝禮儀制度。那么在這種嚴(yán)苛的思想下,又會(huì)產(chǎn)生怎樣的漢朝服裝呢?

在獨(dú)尊儒術(shù)思想的影響下,漢朝服裝也受到了極大的限制。服裝的色彩、紋飾都因?yàn)榈燃?jí)有著嚴(yán)格的界限分明。而今天,筆者將主要為大家?guī)?lái)漢朝女子服裝介紹。

漢朝服裝延續(xù)了春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)期服飾大氣明亮的風(fēng)格,在圖案的選擇上,提高了審美價(jià)值,充滿了濃郁的神話色彩。但當(dāng)時(shí)手工業(yè)并不發(fā)達(dá),因此服裝大多以儉樸為主,端莊而典雅,是漢朝服裝典型的特點(diǎn)之一。

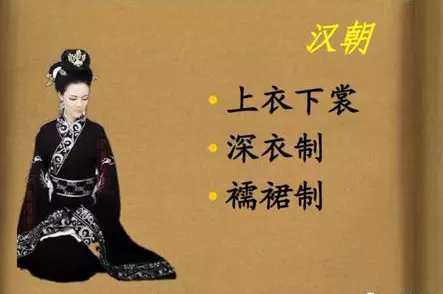

漢朝女子的主要服裝大致分為三種:曲裾深衣,漢代直裾女服,襦裙。

第一種,曲裾深衣。曲裾深衣是漢朝女子最常見的服裝之一,這類服裝相較于其他兩種比較緊身且窄,長(zhǎng)可曳地,并且不露足,下擺一般呈喇叭狀。從西漢初年始,貴族婦女的禮服開始采用深衣制。

《禮記·深衣篇》有言:“名曰深衣者,謂連衣裳而純之采者。”

曲裾深衣的衣袖有寬和窄兩種樣式,袖口大多鑲邊,或者繡以精致的花紋,衣領(lǐng)部分通常用交領(lǐng),領(lǐng)口非常的低,以便露出里衣。

那么如何區(qū)分身份等級(jí)呢?曲裾深衣雖然是漢朝自上而下都可以穿的禮服,樣式基本相同,但卻可以通過(guò)不同的顏色、質(zhì)料和配飾來(lái)表明身份的不同。

第二種,直裾女服。在西漢時(shí)期便已經(jīng)出現(xiàn)了直裾。(直裾指漢服剪裁中前后大身部分的方形平直的布幅。

漢代字書《急就篇》就曾有記載:“襜褕,直裾禪衣。”

但是直裾在當(dāng)時(shí)并不能作為官方的禮服,因?yàn)楣糯难澴哟蠖嗍菦](méi)有褲襠的,如果這種褲子穿在里面,不用外衣遮擋的話,很容易露出來(lái),這在當(dāng)時(shí)規(guī)矩森嚴(yán)的封建社會(huì),是被認(rèn)為不雅也是不敬的表現(xiàn)。

直到后來(lái)出現(xiàn)了有襠的褲子,直裾才逐漸取代深衣,開始變得流行。

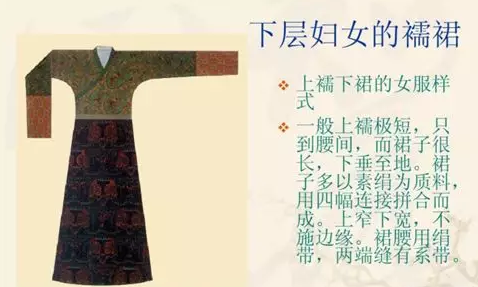

第三種,襦裙。襦裙是上身穿的短衣和下身束的裙子合稱,是典型的“上衣下裳”衣制。上衣叫作“襦”,下身則叫“裙”,下裙以素絹四幅連接合并,上窄下寬,腰間施褶裥,裙腰系絹帶,款式就像現(xiàn)在的裹裙。

在戰(zhàn)國(guó)時(shí)期就已經(jīng)出現(xiàn)了上襦下裙的服飾,雖然到了漢朝時(shí)期,當(dāng)時(shí)深衣已經(jīng)普遍流行,但襦裙依舊是漢朝女子主要的服裝之一。

漢朝極大地推動(dòng)了中國(guó)服裝的進(jìn)步,相信許多人都不知道,中國(guó)古代的內(nèi)褲正是由漢朝的權(quán)臣霍光發(fā)明。當(dāng)時(shí)霍光的女兒霍成君是皇后,可是皇帝并不寵愛(ài)她,為了幫助女兒獲得寵愛(ài),霍光便對(duì)皇帝說(shuō):宮中女子衣著太過(guò)隨便,如果穿上改良版的臀衣,那便再好不過(guò),這便是中國(guó)古代內(nèi)褲早期的雛形。

漢朝對(duì)于服裝極其有研究,而漢朝服裝的簡(jiǎn)稱“漢服”卻與現(xiàn)如今流行的“漢服”被大家所混淆。但筆者相信,這篇文章能夠讓大家了解到漢朝服裝與漢服的不同。

雖然今天興起了“漢服熱”,但這從本質(zhì)上來(lái)說(shuō),仍是中國(guó)傳統(tǒng)文化興起的體現(xiàn)。它象征著中國(guó)五千年的文明,以及中國(guó)古代人民對(duì)服裝的審美。

作為中國(guó)的新一代青年人,對(duì)于中國(guó)傳統(tǒng)文化,我們更要用心去傳承,去培養(yǎng)我們的文化自信。中國(guó)是“衣冠上國(guó),禮儀之邦”,它的精氣神值得讓全世界去看到!

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|