隋唐是公認(rèn)的中國(guó)歷史上最強(qiáng)盛的時(shí)代之一,是經(jīng)歷了五胡亂華和南北朝兩個(gè)漫長(zhǎng)時(shí)期后的兩個(gè)大一統(tǒng)王朝。隋唐時(shí)期,中外交往異常頻繁。各國(guó)使節(jié),貴族,商人,學(xué)者,藝術(shù)家,僧侶,人數(shù)眾多,不斷來(lái)到唐朝,隨著與西域,吐魯番等地區(qū)的頻繁交流,唐代也深受影響,顯示出濃濃的胡風(fēng)之采。

隋唐時(shí)期男子服飾

根據(jù)隋墓出土的一些文物,我們可以看到,隋時(shí)期的服飾并沒(méi)有立刻擺脫南北朝的服飾風(fēng)格,裲襠,袴褶的形象仍然清晰可見(jiàn)。

而到了唐以后,以襦裙為主要形式的冕服,朝服,公服等,與異域傳入的圓領(lǐng)袍互相補(bǔ)充,共同構(gòu)成了唐代男子服裝體系。

圓領(lǐng)袍一般為窄袖右袵,領(lǐng)口有小立領(lǐng),用紐扣固定,唐初期的圓領(lǐng)袍的袖和下擺逐漸加寬加長(zhǎng)。

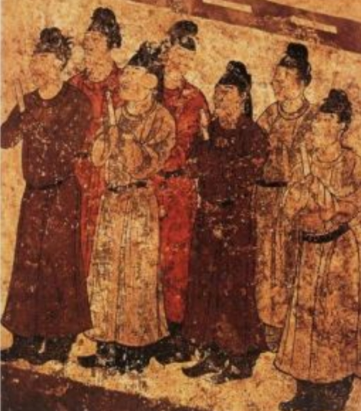

此外男子官服,一般是頭戴烏紗幞頭;身穿圓領(lǐng)窄袖袍衫,衣長(zhǎng)在膝下踝上,齊膝處設(shè)一道界線,稱為橫襕,略存深衣舊跡;腰系紅鞓帶,足登烏皮六合靴。從皇帝到官吏,樣式幾乎相同,差別只在于材料、顏色和皮帶頭的裝飾。

無(wú)官的地主階級(jí)隱士、野老,則喜穿高領(lǐng)寬緣的直裰(家居常服。一般為斜領(lǐng)大袖、四周鑲邊的大袍。又作“直裰”。僧衣道服也有“直裰”袍衫),表示承襲儒者寬袍大袖的深衣古制。普通百姓只能穿開(kāi)衩到腰際的齊膝短衫和袴,不許用鮮明色彩。差役仆夫多戴尖椎帽,穿麻練鞋,做事行路還須把衣角撩起扎在腰間。腳上只限穿編結(jié)的線鞋或草鞋。

《步輦圖》中的唐代妝束:唐太宗著幞頭、圓領(lǐng)袍衫;宮女著小袖披帛、幅裙紋帔;吐蕃使者著圓領(lǐng)小袖錦袍;贊禮官著幞頭、圓領(lǐng),佩魚(yú)執(zhí)笏。

男子普遍服飾特點(diǎn):幞頭

幞頭之制出于北齊,隋唐之初逐步定型。這是一種用黑色紗羅做的軟胎帽(一度用木胎),裹在發(fā)髻的后部,稍稍突起并微微前傾;帽帶兩條系于帽頂前部,兩條垂于頸后,或長(zhǎng)或短,式樣有三五種,初尚平頭小樣,而后漸高。唐開(kāi)元年間玄宗賜臣下“內(nèi)樣巾長(zhǎng)腳羅幞頭”,可知長(zhǎng)腳式先出宮中;后垂的兩條帶子或下垂或上舉,或斜聳一旁或交叉在后,帶形初如梭子,繼為腰圓式,中施絲弦為骨。到五代時(shí)這兩條帶子平直分向兩邊,“軟腳”變成了“硬翅”,終于形成宋代的展翅漆紗幞頭。,俗稱烏紗帽。

總的看來(lái),隋唐時(shí)期男子冠服的特點(diǎn)主要是上層人物穿長(zhǎng)袍,官員戴幞頭,百姓著短衫。直到五代,變化不大。

手機(jī)版|

手機(jī)版|

二維碼|

二維碼|