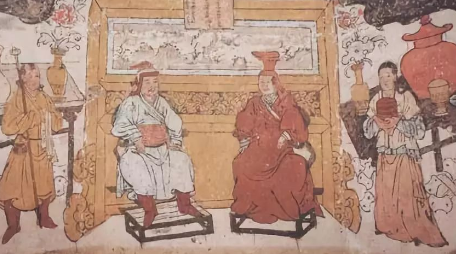

元太祖成吉思汗自1206年建都,滅西夏、金之后,民族組成主要以蒙古族為主。元代由于民族矛盾比較尖銳,長期處于戰亂狀態,紡織業、手工業遭到很大破壞。宮中服制長期延用宋式。直到l321年元英宗時期才參照古制,制定了天子和百官的上衣連下裳上緊下短,并在腰間加襞積,肩背掛大珠的“質孫服”制,漢語稱“一色衣”或“質孫服”。這是承襲漢族又兼有蒙古民族特點的服制。

“質孫服”服用面很廣,官臣在內宮大宴中均可服用,樂工和衛士也同樣服用。這種服式有上、下級的區別和質地粗細的不同。天子的質孫冬服有十五個等級(以質分級層次〉。每級所用的原料和選色完全統一,衣服和帽子一致,整體效果十分完好。比如衣服若是金錦剪茸,其帽也必然是金錦暖帽;若衣服用白色粉皮,其帽必定是白金答子暖帽。天子的質孫夏服共有十五等級,與冬裝類同。百官的冬服有九個等級,夏季有十四個等級,同樣也是以質地和色澤區分。

“比肩”、“比甲”也是常服。“比肩”是一種有里有面的較馬褂稍長的皮衣,元代蒙人稱之為“襻子答忽”。“比甲”則是便于騎射的衣裳,無領無袖,前短后長,以襻相連的便服。

蒙族入關以后,除保留本民族的服制以外,也采用漢、唐、金、宋的宮廷服飾,如天子的通天冠和絳紗袍,百官戴梁冠、青羅衣加蔽膝是朝服和冕服等形制,漢族的公服也為通用服式。

元代婦女分貴族和平民兩種著衣形式。

貴族多為蒙人,以皮衣皮帽為民族裝,貂鼠和羊皮制衣甚為廣泛,其式樣多為寬大的袍式、袖口窄小、袖身寬肥,由于衣長拖地,貴夫人外出行樂時,必有女奴牽拉。這種袍式在肩部做有一云肩,即所謂“金繡云肩翠玉纓”,說明十分華美。做為禮服的袍,面料質地十分考究,采用大紅色織金、錦、蒙茸和很長的氈類織物。當時最流行的服用色彩以紅、黃、綠、褐、玫紅、紫、金等為主。

元代平民婦女不少仍服用漢族的襦裙式,半臂也頗受婦女喜愛,漢裝的形影常在宮中的舞蹈伴奏人身上出現,唐代的窄袖衫和帽式也偶有保存。此外受鄰國高麗的影響,都城的貴族后妃們也有模仿高麗女裝的習俗。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|