明代服飾上承周漢,下取唐宋,具有鮮明的中華文化特色,是華夏衣冠的典范,對后世及周邊國家的服飾和審美產生了廣泛而深遠的影響。由于清代實行了嚴酷的剃發易服令,因此幸存下來的明代服裝極少。幸而有著“天下第一家”之稱的孔府憑借著當時的社會地位和影響力,保存了一批珍貴的明代服裝,目前分別收藏在山東博物館和孔子博物館。它們是研究明代服飾史乃至中國古代服裝史的重要標本,有著獨特的審美特質和極高的美學價值。

隨著明代染織業的不斷繁榮,浸染、套染和媒染等各種染織技藝也得到了改進與提升。與此同時,各式媒染劑的應用及普及也使色彩的種類更加豐富。這點從《天工開物》所載明代服裝顏色多達50余種的信息中就可見一斑。那么,這些色彩究竟都是什么樣子的呢?目前僅從現存資料中記載的色彩名稱來分析,現代人還難以得知當時的具體情況。現存的很多明代服裝都因氧化和保存不當而褪去了它們原本的顏色。而孔府舊藏明代服飾是孔府從明代開始就代代珍藏并流傳至今的傳世文物,還較好地保留著明代服飾真實的色彩。

明代大紅色暗花紗綴繡云鶴方補袍

“赤”,在甲骨文中就已出現,指人在火邊跳舞,火光照在人身體上通紅的顏色。在古代,“赤”具有很重要的地位,如宋代陳祥道在《史記·禮書》中所載——“五采雖美,不若正陽之純”(五行理論認為“赤”為純粹的正陽色)。自古以來,歷代所崇尚的服色皆有所不同。《明實錄·太祖實錄》載:“詔考歷代服飾所尚,禮部奏言:‘歷代異尚。夏尚黑,商尚白,周尚赤,秦尚黑,漢尚赤,唐服飾尚黃、旗幟尚赤,宋亦尚赤。今國家承元之后,取法周、漢、唐、宋以為治,服色所尚,于赤為宜。’上從之。”從這段文字中可以看出明代尚赤。赤色系可細分為很多種類,如朱、絳、紅等。各種赤色又可做進一步細分,如紅按深淺的不同又可細分為大紅、純紅、真紅等。在明代官服用色中,赤色系運用很廣。

明代茶色羅織金蟒袍

朝服,是古代君臣百官的議政之服,所用及的場合除了朝會之外,還有比較盛大隆重的場合等。據《大明會典》記載,明代朝服的顏色為赤色。這一點可以從山東博物館現存最完整的成套明代朝服——衍圣公朝服得到證實。明代每遇大祀、慶成、正旦、冬至、進表和傳制等重要節日,文武百官皆會身著赤衣排列成陣,遠遠看去宛如云霞一般,場面蔚為壯觀。

隋唐以前,朝廷以印綬的顏色來區分官員的品階,而隋唐以降則逐漸轉向以朝服的顏色或圖案來區分官員等級地位。明代初期,在京的官員在上朝奏事、侍班、謝恩和見辭等場合均要身著公服,而京外的官員要每天清早出席公務活動時穿公服;后來改為在京的官員只在朔日和望日兩天才穿公服朝參,而外任官員則在初蒞任、望闕和謝恩時著公服。古代官服顏色大都與官員品級息息相關,這種公服也是以顏色來區分官員等級的。明代官服制度規定,一品至四品官員服緋袍,五品至七品官員穿青袍,而八九品官員則著綠袍。衍圣公為正二品,因而衍圣公公服的顏色應為緋色。

在孔府舊藏明代服飾中,有一種極具特色的顏色——月白色。月白色,如此富有詩意的字眼,讓人聞后不免在腦海中浮現出很美的意境。據孔府老賬所記,孔府上就有一件明代舊藏——女比甲,名為“月白色比甲”。按照現代人的顏色歸類來看,這件衣服的顏色應該是藍色,而并非白色。明代女子有穿月白色裙衫的喜好,這點在《三刻拍案驚奇》和《金瓶梅》中皆有相關記載。

白色在古代一般被認為是不吉利的顏色,但在明代中后期這種習俗已沒那么明顯。“白,啟也;如冰啟時色也。”如冰啟之色的白色很受明后期人們的喜愛,就連當時的翩翩少年也會經常選擇穿戴白色的服飾。明代文學家馮夢龍在《醒世恒言》中就描寫了這樣一位少年子弟張藎外出游玩時的穿著:“頭戴一頂時樣縐紗巾,身穿著銀紅吳綾道袍,里面繡花白綾襖兒,腳下白綾襪,大紅鞋。”此外還有一種未經加工的白色,被人們稱為“素色”。這種顏色與其他顏色進行搭配都是非常適宜的。孔府舊藏中有一件男式白色素紗褡護,直領,大襟右衽,左右兩側出擺,領部加白絹護領,白領與素衣的顏色搭配非常適宜,襯托得著裝者格外純凈。褡護常被穿于道袍或貼里外,而素色褡護更易于里外衣物的搭配。

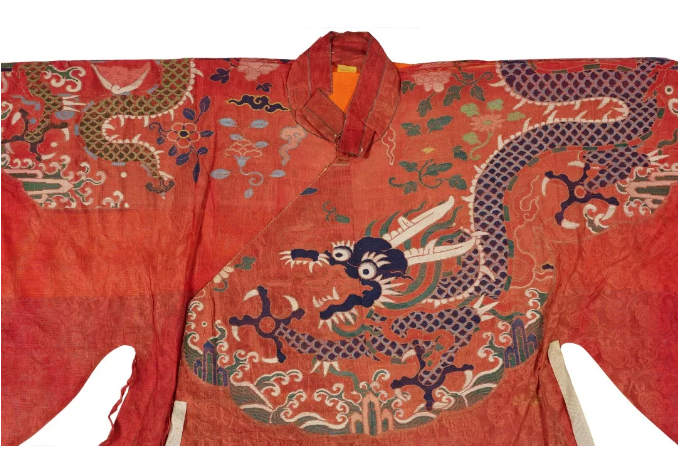

明代大紅色妝花紗云肩袖襕飛魚紋長衫(局部)

除此之外,孔府舊藏明代服飾的色彩搭配也極其高明。例如,藍色牡丹雜寶紋暗花綢織金妝花麒麟補女襖為藍色,有暗花,護領和袖口為素凈的白色,腋下的兩對系帶沒有采用本色,而是出乎意料地使用了大紅色。紅配藍醒目且裝飾性極強,是明代女子服飾較為流行的配色方法。又如,孔府舊藏大紅色妝花紗云肩袖襕飛魚紋長衫也是紅與藍的搭配,長衫底色為大紅色,云肩上的飛魚主體為藍色,間飾白、金等色,腋下自然下垂的系帶為白色。

再如孔府舊藏暗綠地織金紗云肩翔鳳短衫紗地的暗綠色與云肩處熠熠生輝的金色,既形成撞色又無比協調。而白色暗花紗繡花鳥紋裙鑲銀色的底邊、藍色的暗花紗女長襖則鑲金色底邊,與上述配色有異曲同工之妙。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|