一、題引

隨著社會的發展變化,人們的服裝也必然發生相應的變化,這是客觀規律所決定的,民族服裝也概莫能外。

但是,如果任由工業化社會對民族服裝帶偏方向(工業化社會對民族服裝的最大沖擊就是去文化辨識性,使服裝進一步趨同化、扁平化、功能化),任由市場化的功利誘導,那么,作為非主流的民族服裝在其自然衍變中很容易發生嚴重變形,甚至是顛覆性改變。

二、黃平為例

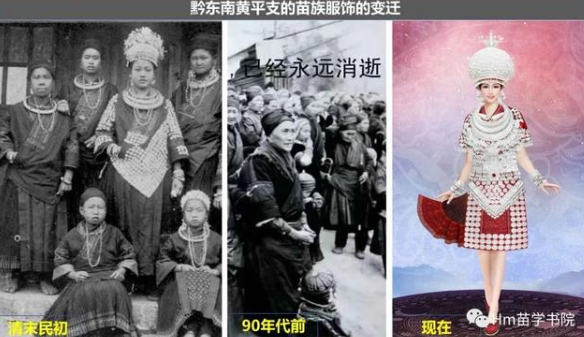

謹以黃平女苗裝為例。黃平地區素有開風氣之先的傳統。黃平苗族相對于他們的同宗同族、早在明清時期就逃難到關嶺、鎮寧、貞豐、安龍、興仁的同胞而言,就可以看出,后者依然長裙、重帕、繁繡、黛色,儼然的“黑苗”風格。而前者的服裝則顯得變化太快太多,在晚清和民國時期,黃平苗族服飾還是長裙,解放后,先是1980年代的裙改褲,后到1990年代的“現包頭帕”改“定制頭帕”,服裝主色由過去的青色和紫色,逐漸變為蘭色、絳色和紅色,甚至是黃色。

黔西南苗族中部方言服飾

黃平服裝快速衍變的同時,其手工女紅也迅速讓位于機器加工和電腦刺繡,早在2006年,該服飾大本營的谷隴街上就引進了七、八臺電腦刺繡機,日夜不停地為在外打工、在外讀書的苗家姑娘圓苗族嫁衣之夢。至于2015年之后,全州各地各族也先后普及了電腦刺繡,那是后話。

話回工業化、市場化快速催生的黃平女苗裝的加工方式變革和服裝樣式的更新,僅從隨處可見的苗衣加工銷售店就可略見一斑:傳統的自產自用的加工方式已難以為繼,改為專業加工、市場銷售已成為必然趨勢;服裝的多樣化、個性化兼大眾化、裝飾性和舞臺裝日趨強烈,而服裝的儀式性、文化嚴肅性越來越弱化。顯示出民族服飾衍變過程中極度的方向迷茫和文化浮躁。嚴重的,有的連服裝的民族辨識度及民族支系辨識度都蕩然無存。

黃平苗族服裝的變化歷程(裙越來越短)

三、問題及分析

梳理黃平女苗裝在衍變過程中發生的問題,主要表現在:

1.短裙化越來越嚴重,已有變成“短裙苗”之虞。短裙化的后果給原本身材并不十分窈窕的婦女帶來的不是增加美感,而是恰恰相反。這在與同宗同族的黔西南苗族服裝比較起來,特別明顯。僅從美學的角度而言,黃平女苗裝的短裙化應該休矣!東施效顰式的服裝改革注定走不遠。

2.從頭到腳“一身紅”的傾向越來越明顯。照理說,隨著生活水平的提高,服裝顏色、服裝款式的適當變化不可非議。問題是大家都相約式的將“一身紅”一起流行了起來,把原本“黑苗”的青黛服裝特性徹底地顛覆了,活活地變成了“紅苗”,民族支系的辨識標志從何談起!

3.市場機制下的投機取巧,大工業化的化纖產品被廣泛濫用,與傳統繡織工藝相違和,鮮紅鮮綠的舞臺裝越來越泛濫,民族服裝原有的質感越來越缺乏。不反對材料的與時俱進,但應該留有民族文化足夠的空間。

4.繡片越來越少而銀片越來越多,已經挑戰大眾審美的韌度。本來銀片是給服裝點綴的,現在變成了滿身銀甲,拍照都要降幾檔光圈才能拍成,否則,一片暈輝。適當炫富,無可非議,但過度炫富,不但有土豪之嫌,關鍵是失去了美感。而應該通過繡樣裱注文化,用繡片裝點輪廓,用幾何圖案構筑魂魄的,卻越來越少。曾經引以為傲的“穿在身上的史書”的苗族服裝有被現代化大潮完全淹沒的危險。

5.更為出離的是,居然已有人嘗試了“銀改金”,即將銀飾改成金飾,搞成了“滿身盡帶黃金甲”。夠土豪了,但反而沒有了銀飾的潔白美感。苗族在現實世界里要與猶太人比富,無異于與龍王比寶,無異于在關公面前耍大刀!

服裝改革萬萬不能提倡炫富、斗富的野路子。

手機版|

手機版|

二維碼|

二維碼|